C−I Baseball2期生の戸高です。

今回の配信はサポートメンバーシリーズとなります。

私が配信する内容としては「ピラティス【pilates】」というメソッドが1つのツールとして投球障害の治療、予防、パフォーマンスの向上にどう活かしていくかに焦点をあてて、配信させていただいております!

はじめに

前回の記事ではパワーハウス構成筋の横隔膜と腹横筋についてエクササイズを紹介しました。

今回は多裂筋と骨盤底筋群について紹介したいと思います。

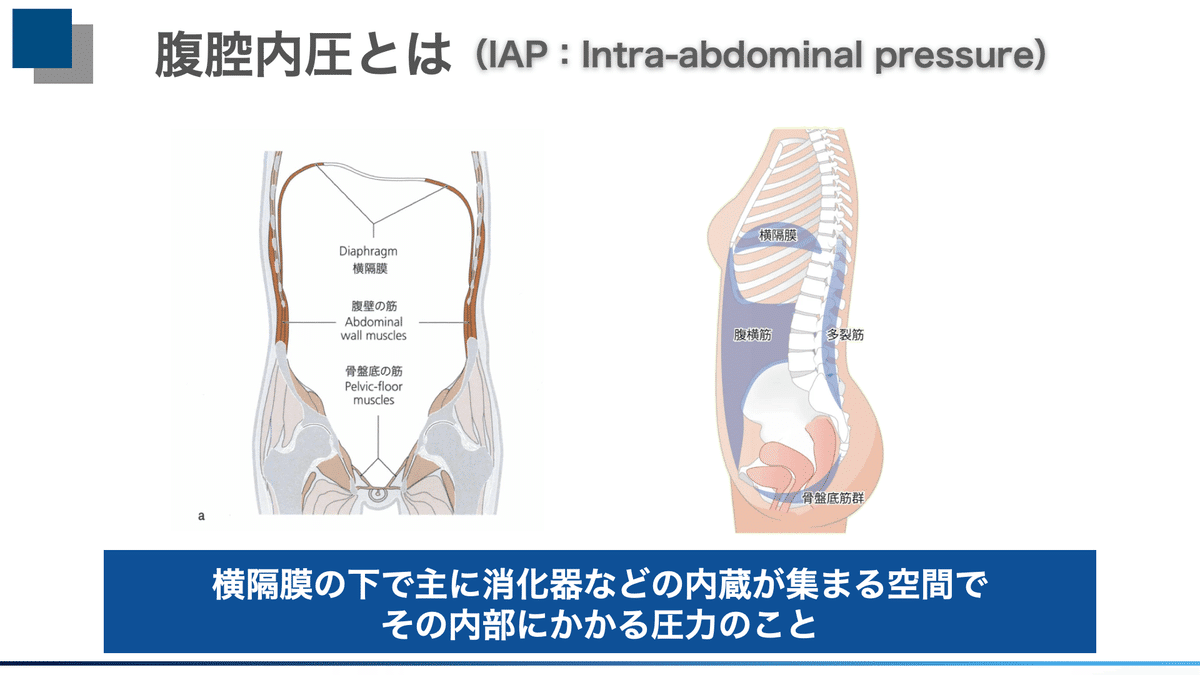

(前回の復習)腹腔内圧とは

腹腔内圧とは、横隔膜の下で主に消化器などの内臓が集まる空間でその内部にかかる圧力のことをいいます。

姿勢をキープするためにはこの腹腔内圧を意識することは重要だと考えられます。

このラインより上のエリアが無料で表示されます。

よく、腹圧といいますが、それはなにか、どこのことを指すのかというと、

横隔膜の下で主に消化器などの内臓が集まる空間でその内部にかかる圧力のことを腹腔内圧といいます。よくお腹の中の圧力と言われていますが、正確にはこのようになります。

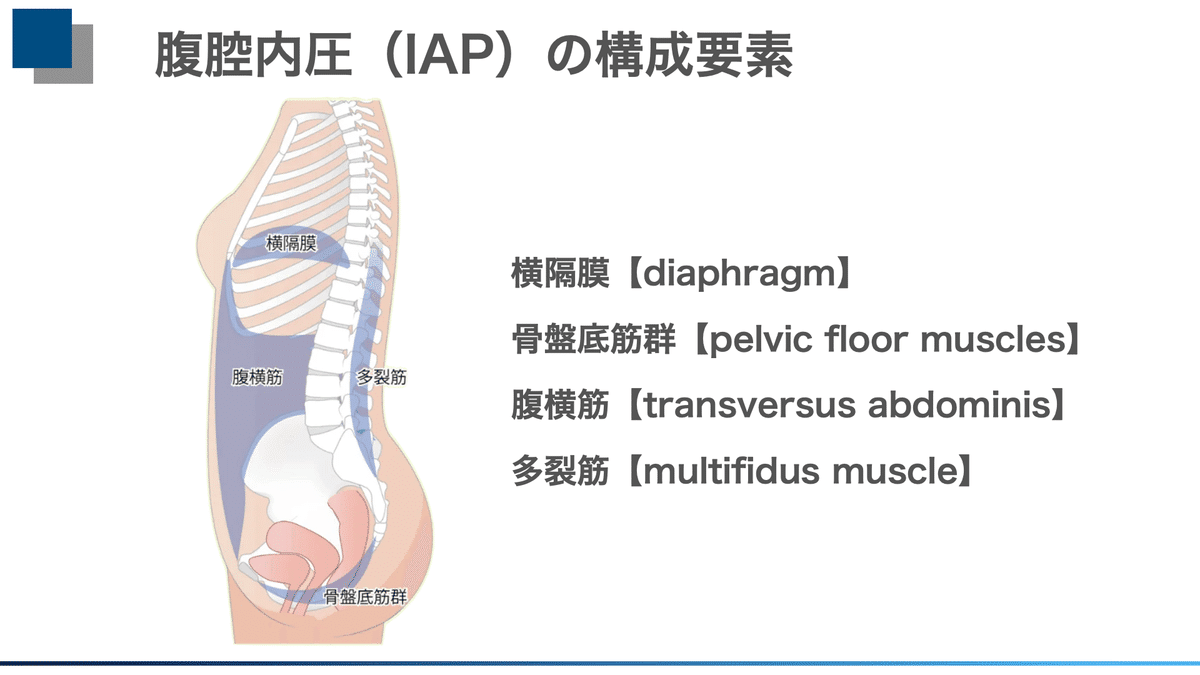

腹腔内圧を構成している筋肉には

・横隔膜【diaphragm】

・骨盤底筋群【pelvic floor muscles】

・腹横筋【transversus abdominis】

・多裂筋【multifidus muscle】

今回はこれらの筋肉の解剖とエクササイズを紹介したいと思います。

腹圧が高まる流れとしては、吸気により横隔膜が下降することで腹横筋、骨盤底筋群の遠心性収縮が起こり、腹圧が上昇し、上昇することで腰椎に伸展トルクがかかり脊柱の剛性が高まります。

よって脊柱の安定性が獲得されるということです。

ここから先は有料部分です