いつもC-I Baseball「トレーナーマニュアル」をご購読頂きありがとうございます!

○今期のトレーナーマニュアル構成

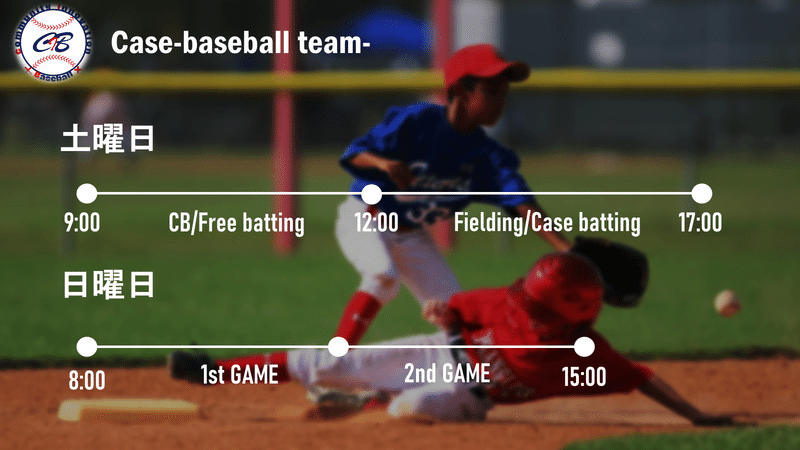

①野球現場でのトレーナー活動

チームトレーナー、育成年代への関わり、パフォーマンスについて

②臨床現場での選手への対応

投球障害への対応、インソールからの介入

上記の①、②においては今まで同様にC-I Baseballスタッフが執筆致します!

そして今期はなんと

◎ゲストライターの登場

バイオメカニクス、栄養、各分野の専門家の方に執筆

◎C-I Baseballメンバーの登場

2020年からC-I Baseballへ加入し育成メンバーとして活動していたメンバーがいよいよライターとして登場します。

C-I Baseballで学び、成長してメンバーの投稿もぜひお楽しみにしてください!

野球トレーナーマニュアル|C-I baseball|

2023年の増田が担当するnoteテーマは「チームトレーナーとして働く理学療法士について」です!

1年間かけて皆様に4つの内容をお伝えしていきます。

①チームトレーナーとして働く理学療法士の役割

②チームの障害を予防するために

③理学療法士がチームパフォーマンスにどのように関わるのか?

④今後、理学療法士に求められるスキル、能力について

3本目の今回は

チームトレーナーとして働く理学療法士の役割について

「チームパフォーマンス」をテーマに執筆していきます。

■C-I Baseballセミナー情報

○バッティングのバイオメカニクス

講師に株式会社DAH 高木紀史さんをお招きし「バッティング動作のバイオメカニクス」について全2回コースでお話頂きます。

ピッチングのバイオメカニクスについては多くのセミナーが開催されていますがバッティング動作についてはC-I Baseballセミナーしか開催していまいせん!!

参加ご希望の方は下記のリンクよりご参加下さい!!

野球動作のバイオメカニクス理論編(ビッチング・バッティング・スプリント)全6回コース

なぜ今回のシリーズでは理学療法士のチーム内での働き方について執筆しているのか?

3本目にして、このnoteで「チームトレーナーとしての理学療法士」について執筆しているのかをお話していきます。

理学療法士がトレーナーとしてスポーツチームに所属した際に悩むことはなんでしょうか?

・トレーニングについて

・外傷対応について

・アスレティックリハビリテーションについて

・選手のパフォーマンスアップについて

上記のようなことが挙げられるのではないかと思います。

このような悩みはどうやって解決すれば良いでしょうか?

方法は

・経験がある方に指導してもらう

・セミナーへ参加する

・自分自身で練習する

・SNS等で情報を収集する

などの解決策が様々あると思います。

解決策があるということは自分自身で行動すれば改善できますし

世の中にはたくさんの情報が溢れています。

なのでここに挙げた悩みは「表面的な悩み」だと考えています。

では「本質的な悩みはなんでしょうか?」

それは「チーム内でのトレーナー(理学療法士)としての動きや考え方、存在意義」ではないでしょうか?

チーム内でどのように自分自身の居場所を作り、価値を生み出し、生きていきのか?

そのような方法や経験を教えてくれるコンテンツは少ないと思います。

なので、このnoteでは私自身が経験した「チーム内でトレーナー(理学療法士)」についてご紹介していきます。

チームパフォーマンスとは?

本題に入る前に「チームパフォーマンスとはなにか?」について考えていきましょう。

チームの定義

チームとはなにか?

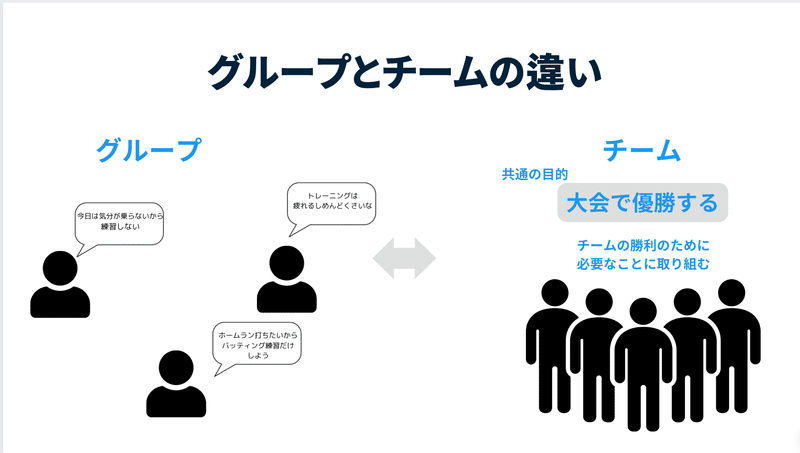

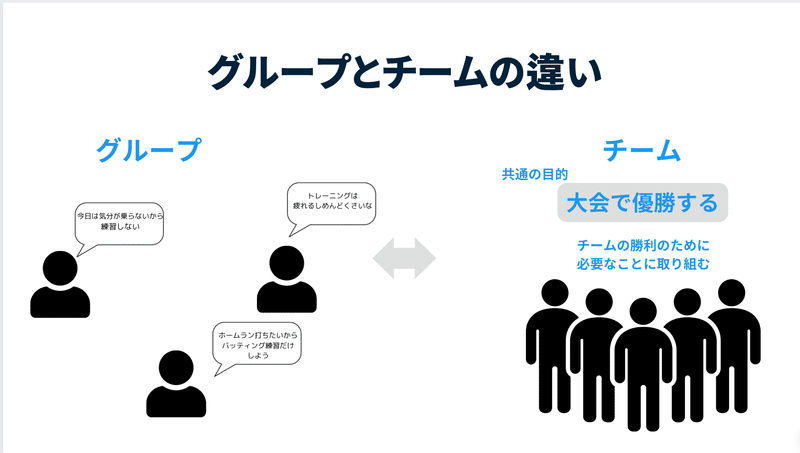

チームと似た言葉でグループがあります。

チームとグループではなにが違うのでしょうか?

・2人以上の人が集まっている→グループ

・「共通の目的」を持った人が2名以上集まっている→チーム

チームとグループの違いは「共通の目的」を持っているか否かで大別することが出来ます。

パフォーマンスとは?

パフォーマンスとは、「成果」と表現することが出来ます。

選手が実力を発揮し、成果を出すことを指します。

トップアスリートは最大の実力を発揮出来ることで、大きな成果を得ることが出来ます。

チームパフォーマンスとは?

では、チームパフォーマンスとはなにか?

今までの話をまとめると、「共通の目的を持った2名以上が成果を出すこと」をチームパフォーマンスといいます。

野球チームにおいての最大の成果とは何でしょうか?

それは

「チームの勝利」です!

トレーナー(理学療法士)がチームパフォーマンスに関わるということは

すなわち「勝利に関わる」ということになります。

トレーナーは試合中にサインを出してチームを勝利に導くことは出来ません。

なのでトレーナーの最大の成果は

「チームが勝利に貢献するための選手のコンディショニングを維持・向上すること」です。

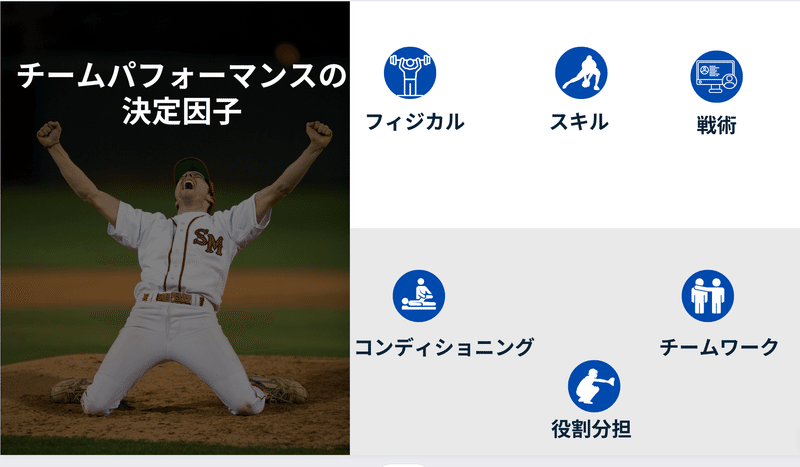

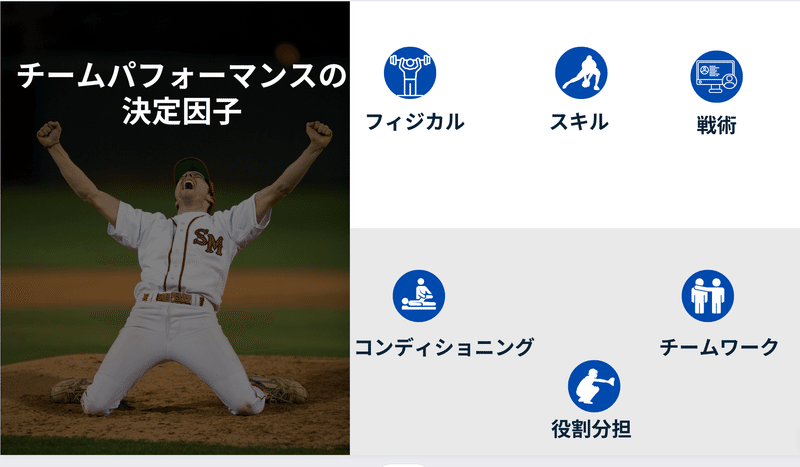

チームパフォーマンスの決定因子

チームパフォーマンスの決定因子には様々な要素があります。

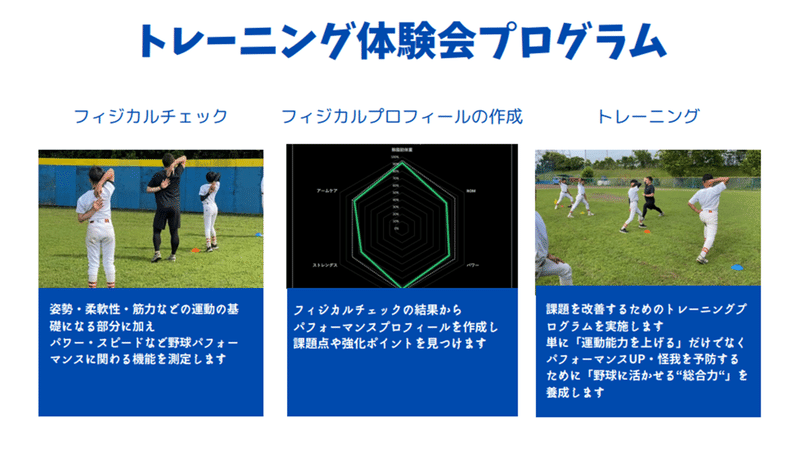

・フィジカル

・スキル

・戦術

・チームワーク

・コンディショニング

・役割分担 適材適所

上記のように数ある因子の中で理学療法士はどこに関わるのでしょうか?

ここから先は有料部分です

続きを読む