野球現場で生じるケガは、肩や肘がといった

肉離れは試合中や練習中に突発的に発生するため

今回の内容は野球の肉離れで発生件数の多い

【マガジン紹介】

C-I Baseballトレーナーマニュアルでは、臨床・現場での野球におけるケガの対応力を高めるためのマニュアルを配信しています。

・これから野球現場に出たい方

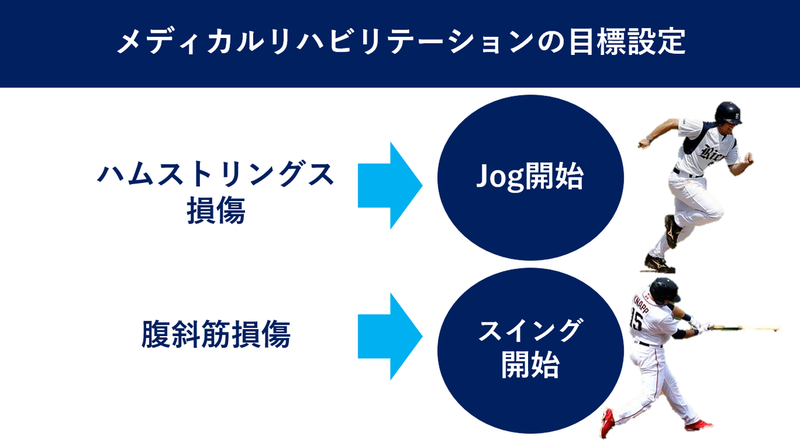

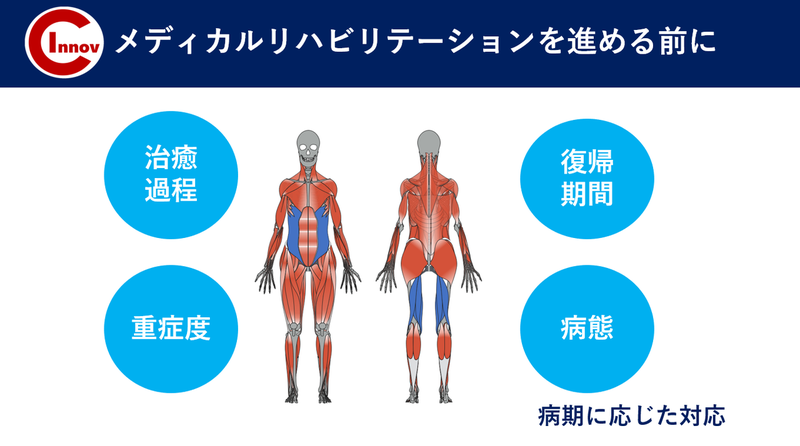

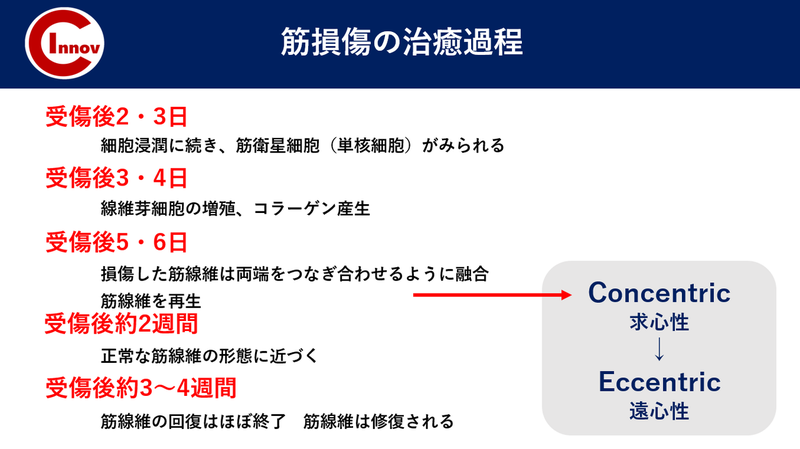

肉離れの段階的復帰プログラムとは 野球現場では肉離れの受傷直後から試合復帰まで

肉離れの段階的復帰プログラム

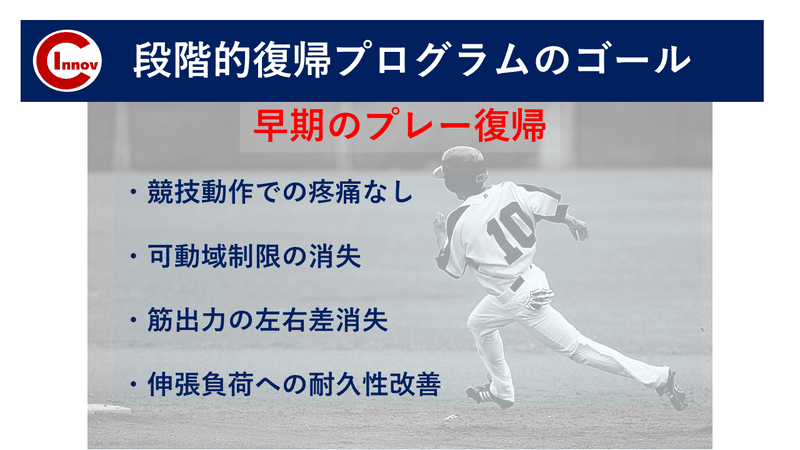

肉離れの段階的復帰プログラムのゴール

最終的なゴールは競技復帰です。

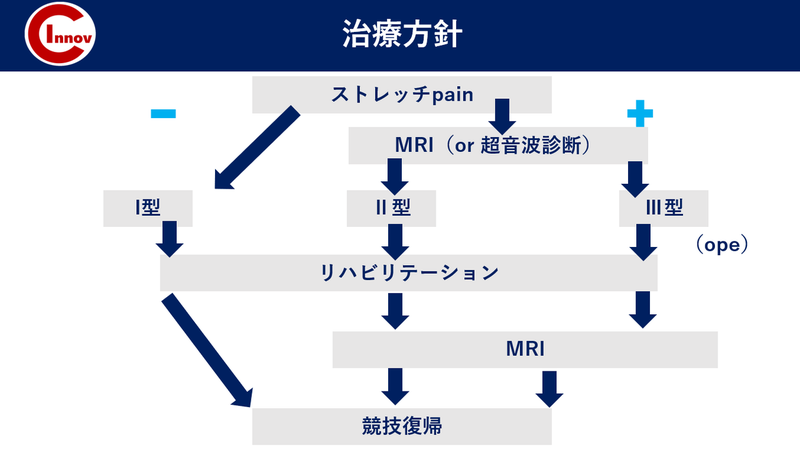

復帰直後の再受傷は・復帰時期の誤り ・損傷部位の治癒経過

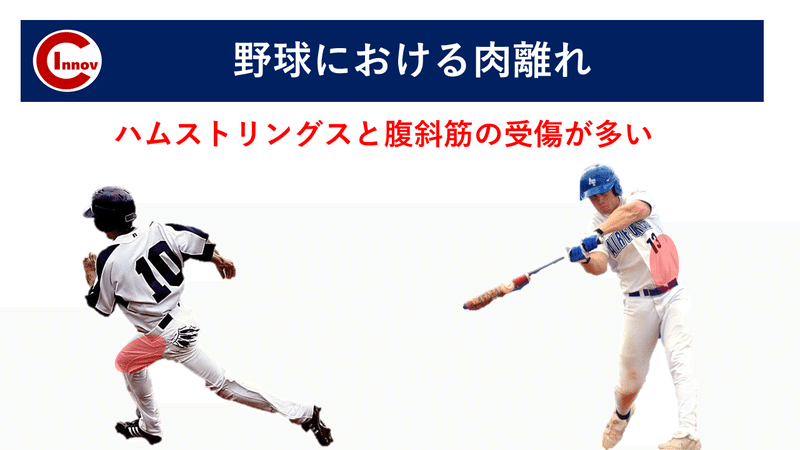

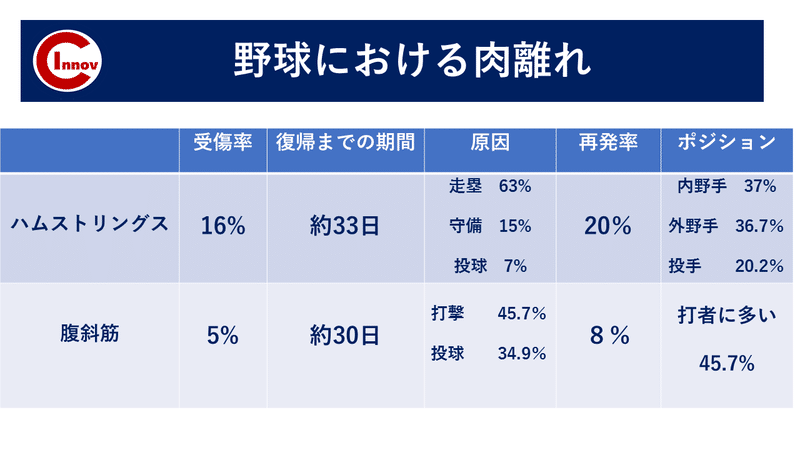

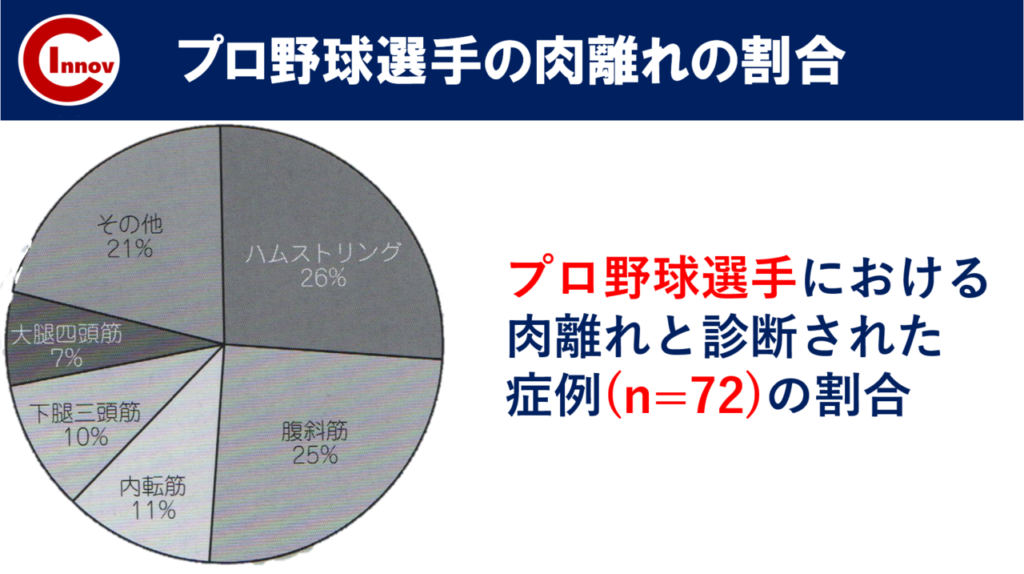

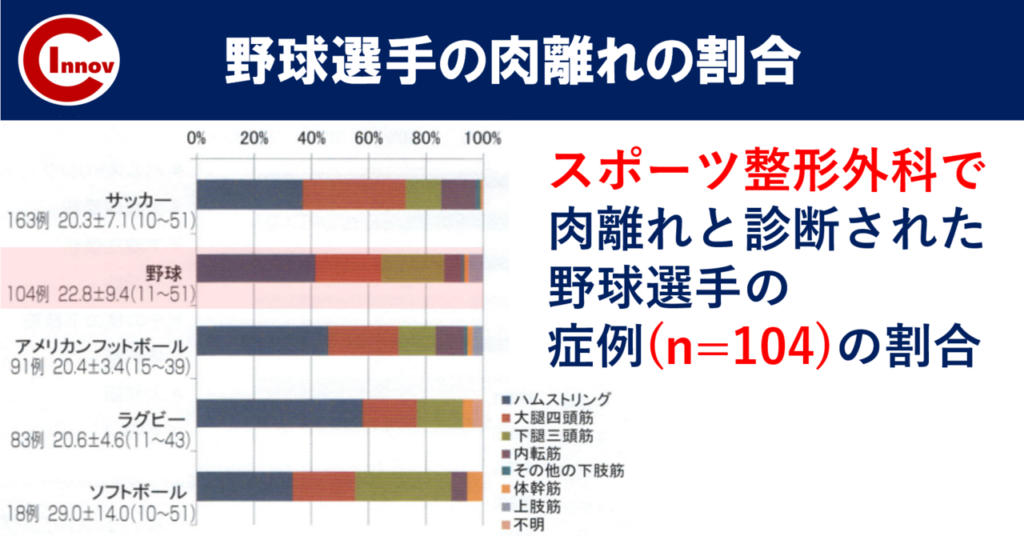

野球における肉離れ

野球におけるハムストリングスの肉離れは様々な状況で生じます。

野球におけるハムストリングス・腹斜筋の肉離れの

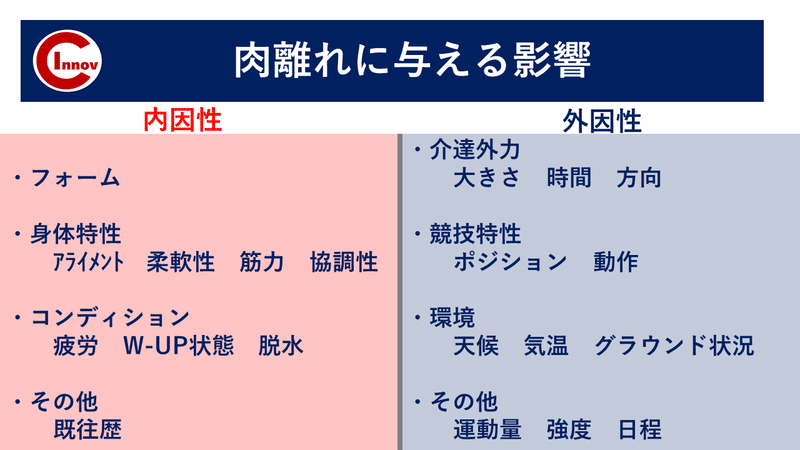

野球における肉離れの特徴 肉離れに与える影響 肉離れに与える影響として内因性と外因性がありますがコンディションや身体機能などの

※奥脇透:肉離れの現状:臨床スポーツ医学:Vol34.No8(2017)

野球現場トレーナーに求められること

肉離れを起こすには、きっかけとなる動作が必ずあります。

野球における肉離れの受傷機転

復帰プログラムを構成する上で、受傷機転の把握は

トレーナーとして帯同パターンを理解しておくことは

今回は野球現場で遭遇する受傷パターンを紹介します。

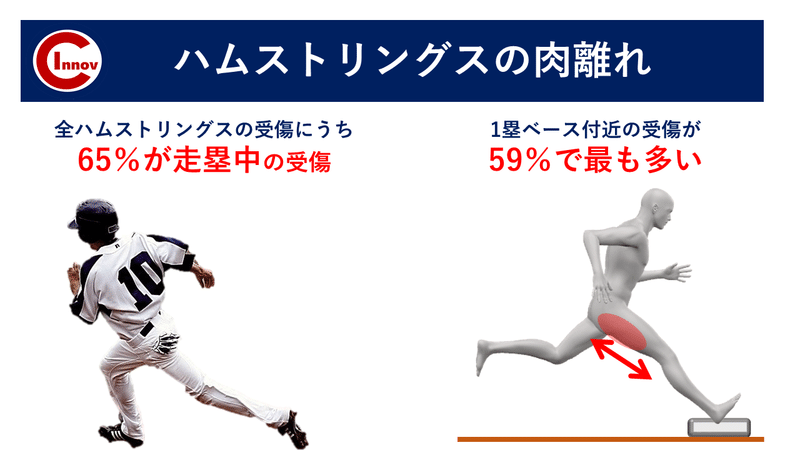

ハムストリングスの受傷機転

野球におけるハムストリングスの肉離れは様々な状況で生じます。

今回は野球現場で実際に起った

走塁による肉離れ

走塁中の受傷で最も多いのが、1塁ベース付近です。

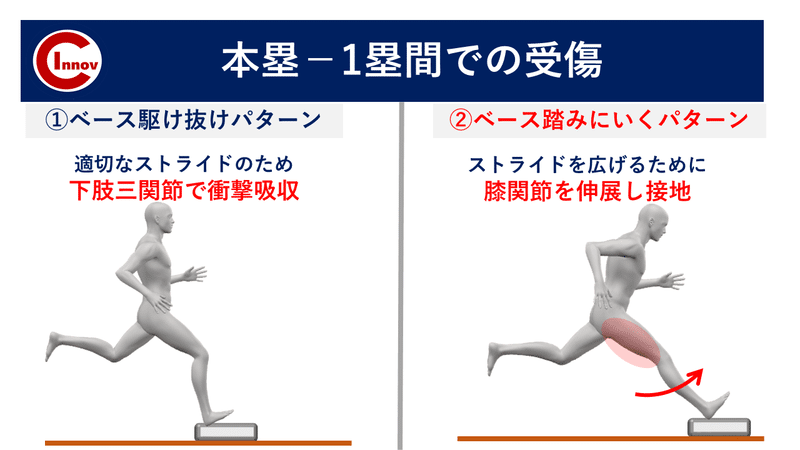

本塁ー1塁間での受傷

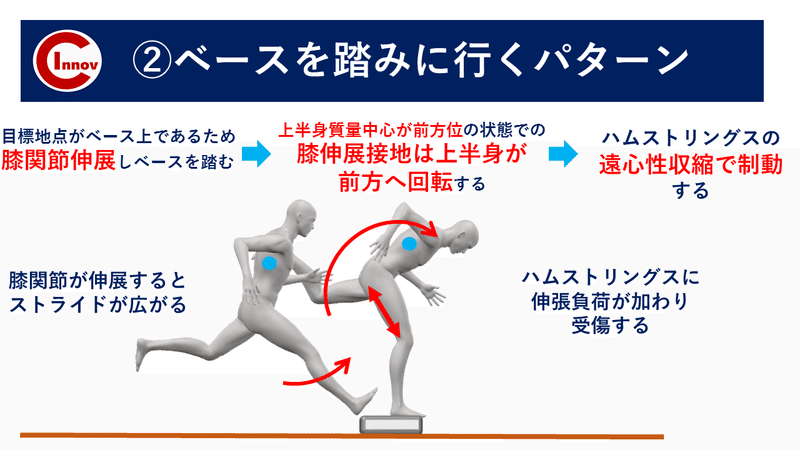

1塁ベースを踏む際に2つのパターン分類することが出来ます。②ベースを踏みに行くパターン

①ベース駆け抜けパターン

②ベースを踏みに行くパターン

膝関節伸展位で接地することで上半身の前方回転モーメントを制御するためにハムストリングスの

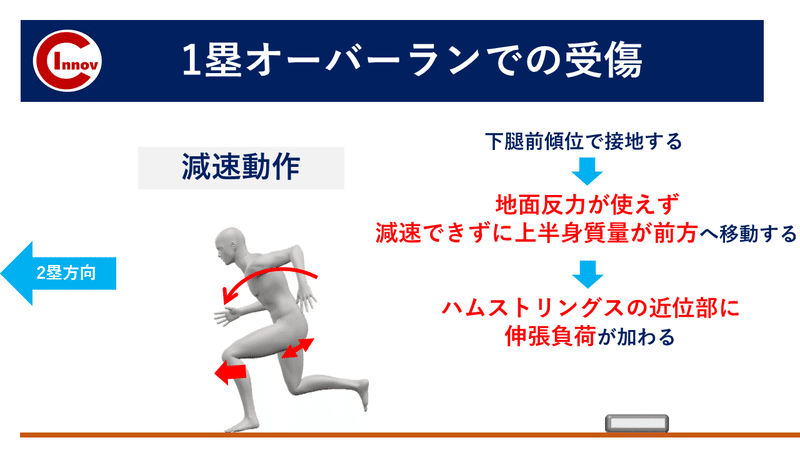

1塁オーバーランでの受傷

1塁をオーバーラン時の減速場面での受傷パターンです。

減速時に下腿が地面に対して垂直に近い角度で減速することで が加わります。

守備による肉離れ 内野手外野手共に同程度の発症頻度です。

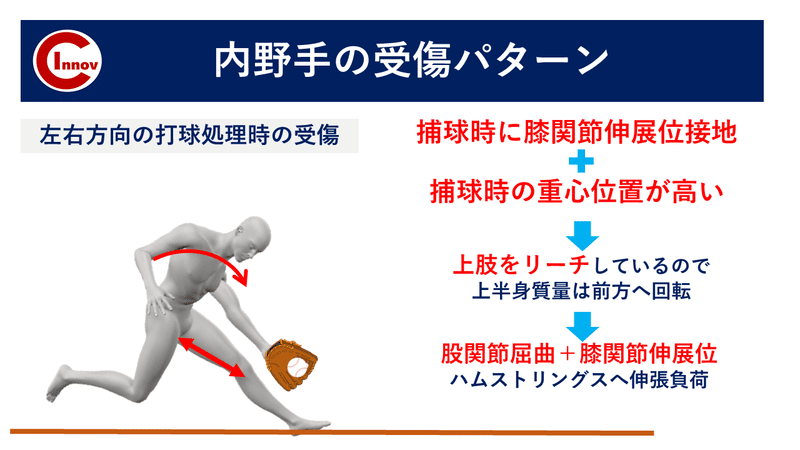

内野手の受傷パターン

内野手ではゴロの打球処理の際に受傷します。

前方向での打球に対し、スッテプを合わせながら緩やかに

左右方向では、前方の打球と比較し、ボールへ走る距離が長く

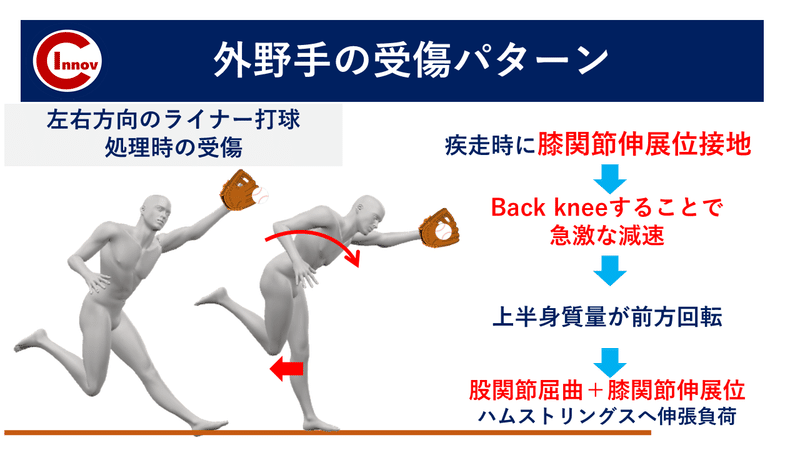

外野手の受傷パターン

外野手においても内野手同様に左右方向の打球処理の際に

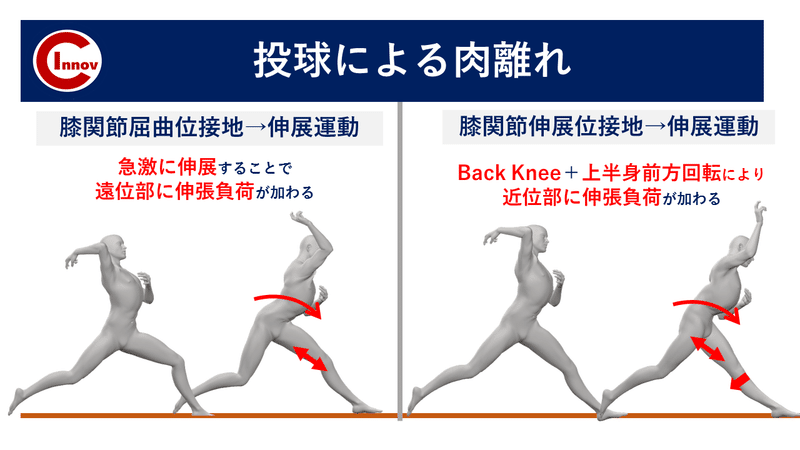

投球による肉離れ

スッテプ脚ののFP~BRにかけての受傷が多く

近年の投手ではステップ脚の伸展運動を使い

①ステップ脚 膝関節屈曲位接地→伸展運動 ②ステップ脚 膝関節伸展位接地→伸展運動

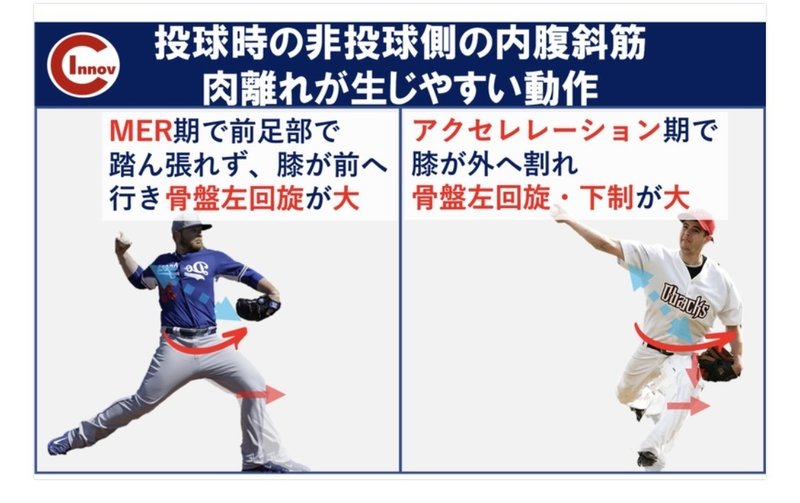

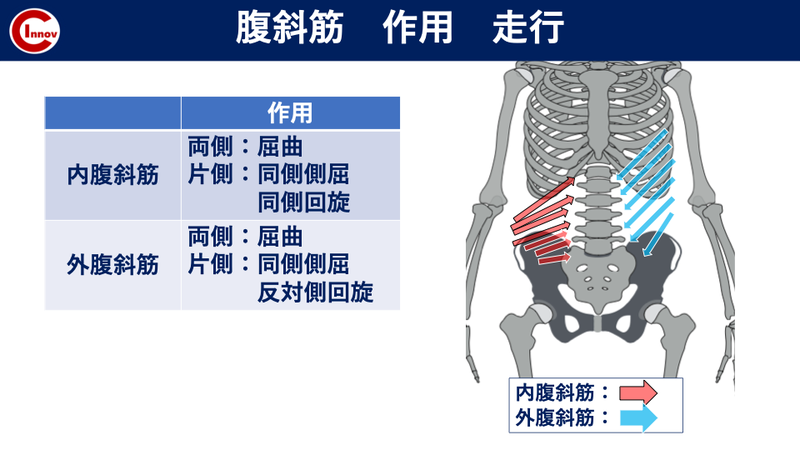

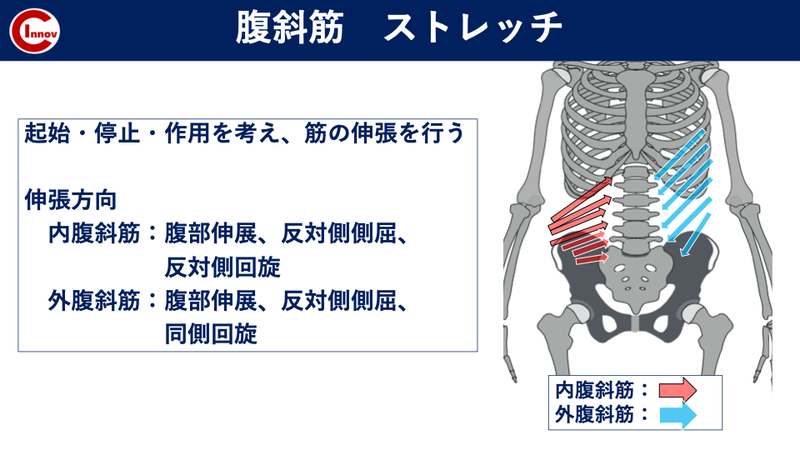

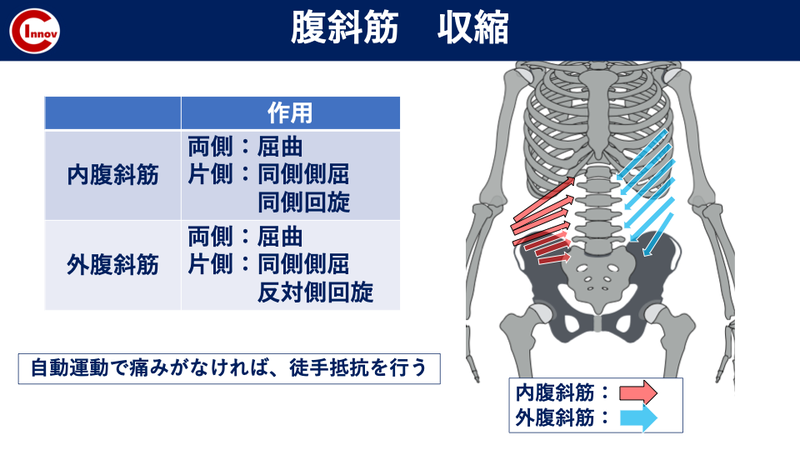

腹斜筋の受傷機転機転

腹斜筋肉離れの受傷機転の詳細は

バッティングによる肉離れ 投球による肉離れ

腹斜筋の肉離れではバッティング・投球時に

共通する動き

野球現場での受傷後の対応

野球現場に帯同していると肉離れの受傷シーンに遭遇することは

肉離れ受傷時の対応

グラウンド内で受傷した時の対応

受傷部位の評価

選手がプレー継続可能か不可能かは判断するには

肉離れ受傷後は、基本的にプレーの継続を中止し

大会中やチーム事情でやむおえない場合はテーピング+バンテージでの圧迫で

肉離れの急性期対応

受傷直後から約48時間はRICE処置を行います。

RICE処置

受傷直後はまずRICE処置が鉄則です。 受傷後48時間以内は損傷部位の疼痛を軽減させる目的で行います。

アイシング方法

安静肢位

・処置方法

受傷部位へのテーピング方法

圧迫方法

ここから先は有料部分です

続きを読む