C-I Baseballでは来週より本格的に始動する新育成プログラムに向けて、プログラムに参加したいメンバーを募集しております。定員が埋まってしまったコースもあり、早くにお申込みをされた方は既にCIBのオンラインでのサービスを開始しております。

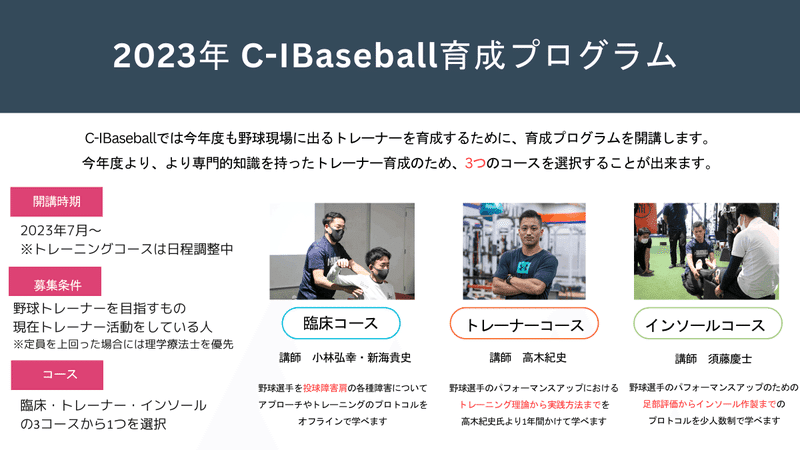

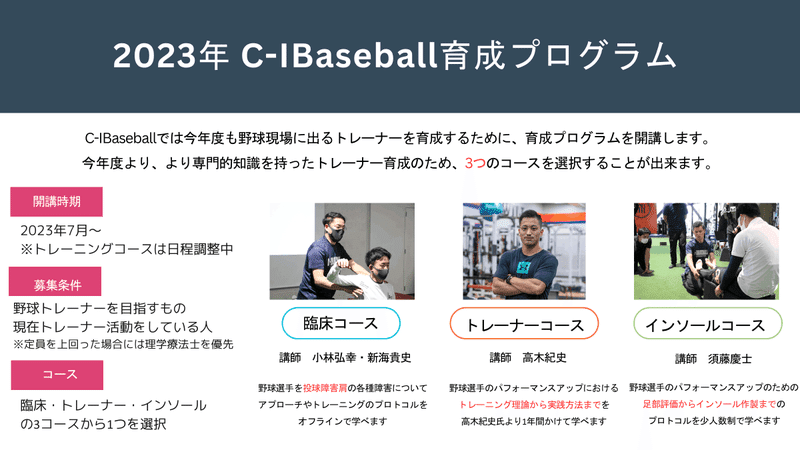

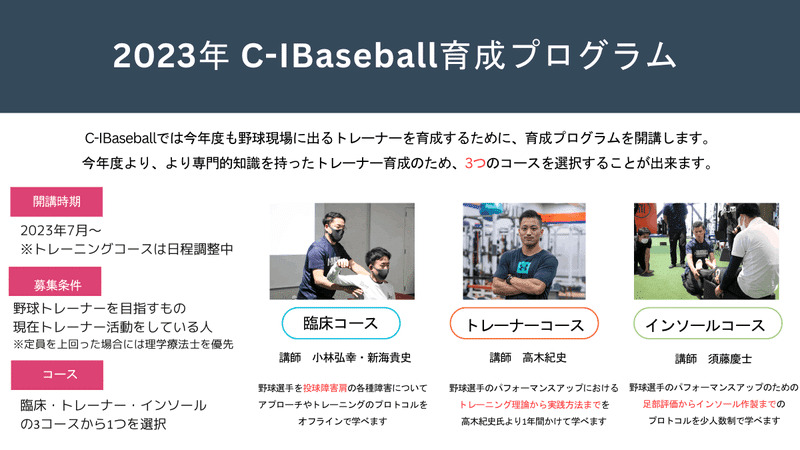

▶新育成プログラムとは

本年度は今までとは異なり

「プロフェッショナルを育成する」を

ゴールに育成プログラムを実施していきます。

●トレーニングコース

●臨床コース(投球障害肩)

●インソールコース

育成プログラムの詳細はこちらをご覧下さい!

講師はC-I Baseballスタッフが担当し、皆さんの「知識・技術の向上」の一助になれればと思っております。

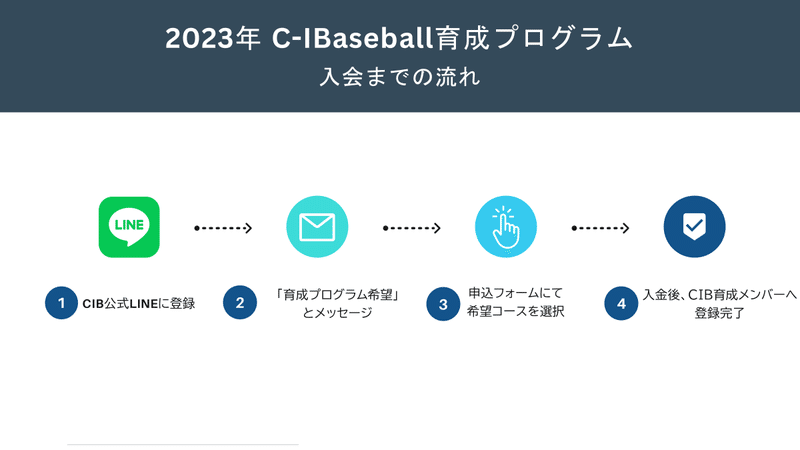

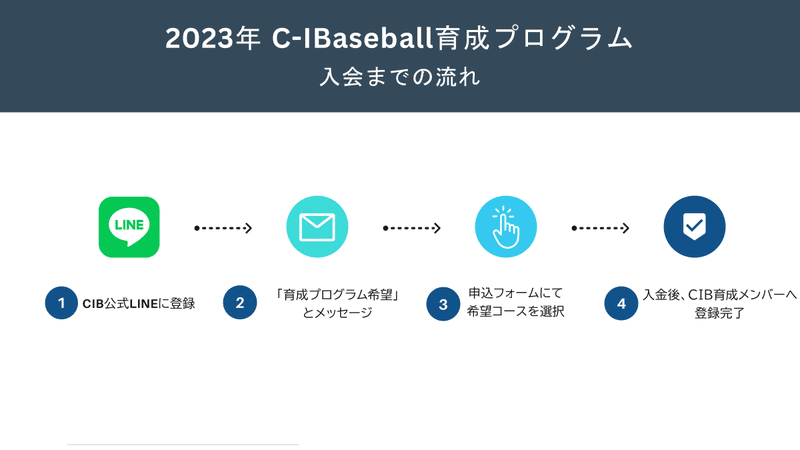

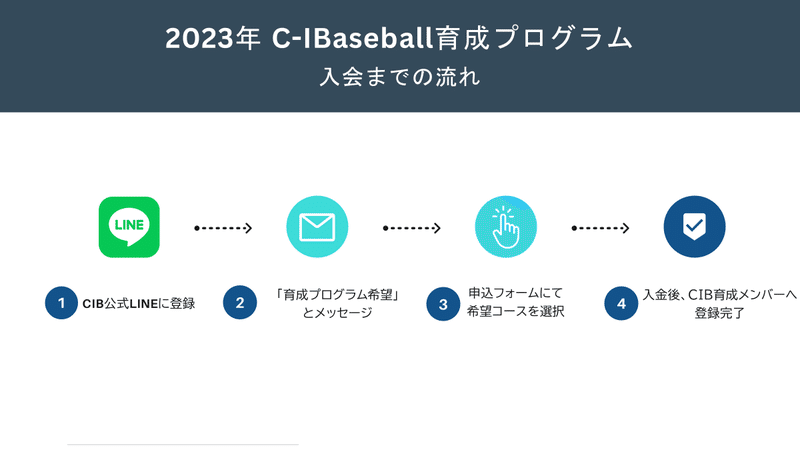

応募方法・応募条件・プログラムの詳細については

【C-I Baseball公式LINE】にて先行配信致します!!

ご登録がお済みでない方はこちらからお願いします。

【必ずスタンプorメッセージを送ってください】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeFOaGO2lS8RaR04A5b9Jj4J5oNbAWnFxhC62Hqp7vXQ9wUA/viewform

育成プログラム入会希望の方はこちらのリンクへ!

講師より”臨床コース”について

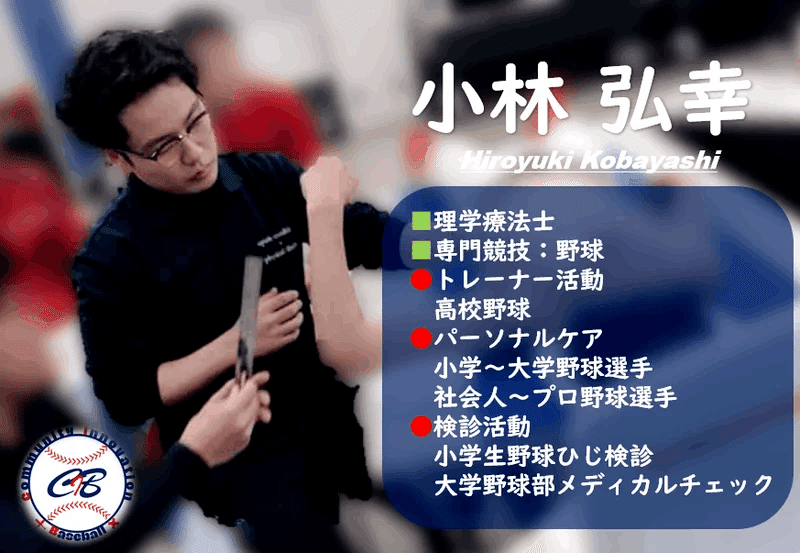

<臨床コース講師・小林弘幸>

投球障害肩は、本当に多様な原因があると思います。選手の中には、たくさんの治療院、クリニックを渡り歩いて、治りたい!という方がたくさんいます。

私が選手だったら、この痛みの原因は何だ?と思います。その中で、我々”理学療法士”が何をできるか?この痛みの原因が、どんな動きで引き起こされているのか

どのような動きをしたら痛みがないのか?

動きの専門家である我々がその問いに回答しなくてはならないと私は思います。選手の痛みの解決方法を理学療法士やトレーナーがわかることは、信頼関係にもつながりますし、選手の自主トレ意欲向上にもつながります。そんな動きの評価や治療方法を、私の経験にはなりますがお伝えさせていただけたらと思います。

そして、皆さんでディスカッションしながら、野球選手の投球障害肩についてより深く考えるきっかけになればと思います。

投球障害肩で困っている選手を少しでも少なくできるよう、一緒に学んでいきたいと思います!

投球復帰に向けた肩関節機能評価

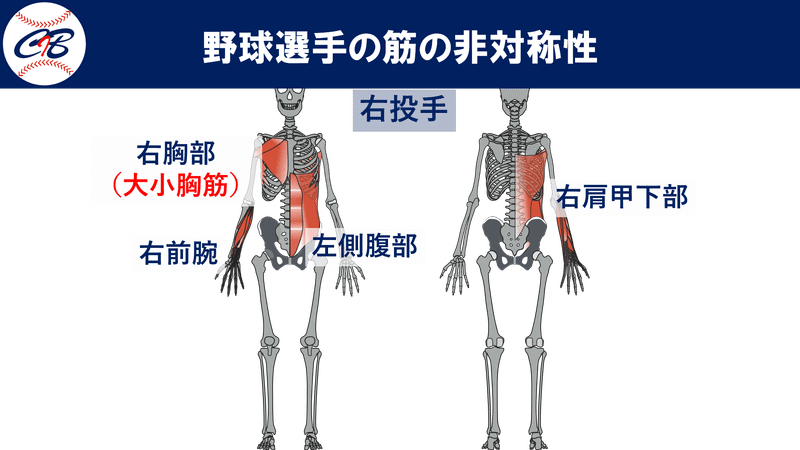

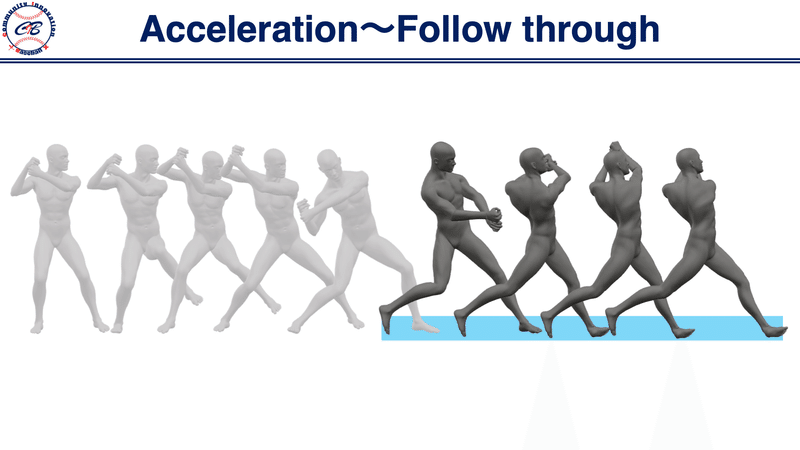

今回の配信では、育成プログラム「臨床コース」講師担当の小林とC-I Baseball代表増田・副代表佐藤による「投球復帰に向けた肩関節機能評価」について講師の小林が重要視しているキーポイントを中心に解説させていただきました。(全22分収録)

投球復帰をテーマに前半部分では、機能評価における鑑別、実践内容からアプローチの優先順位について、後半部分では投球復帰基準に対する思考・実践内容について動画内でご紹介しています。

Agenda

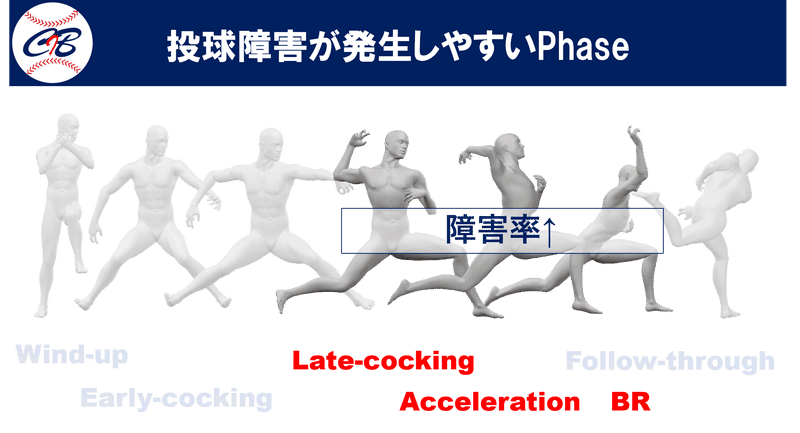

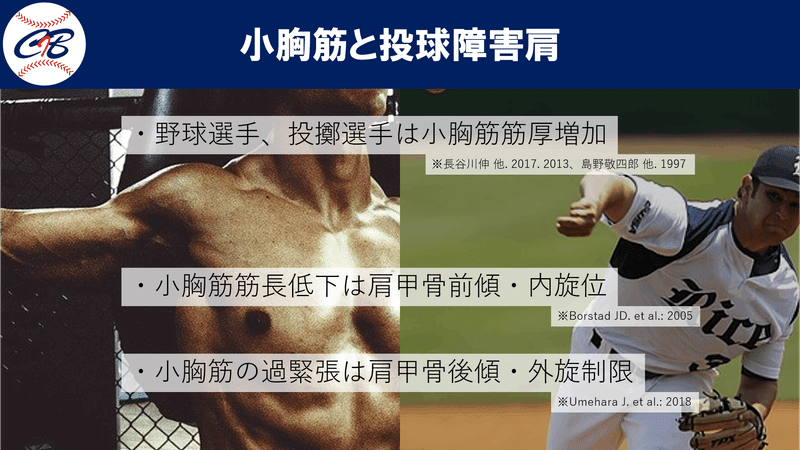

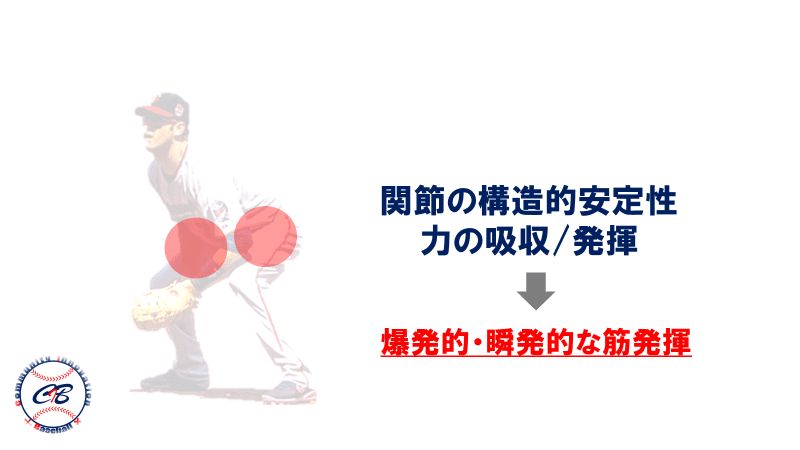

■臨床対応における投球復帰で重要なポイント

■アプローチの優先順位を決める評価とは

■疼痛誘発テスト<疼痛除去テストの実践方法

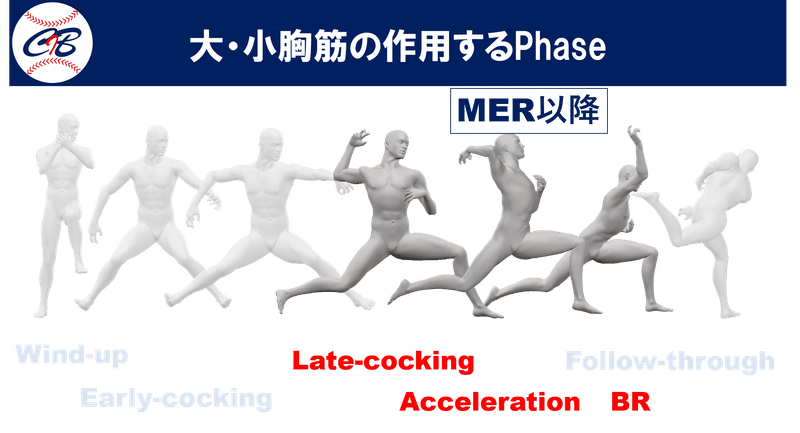

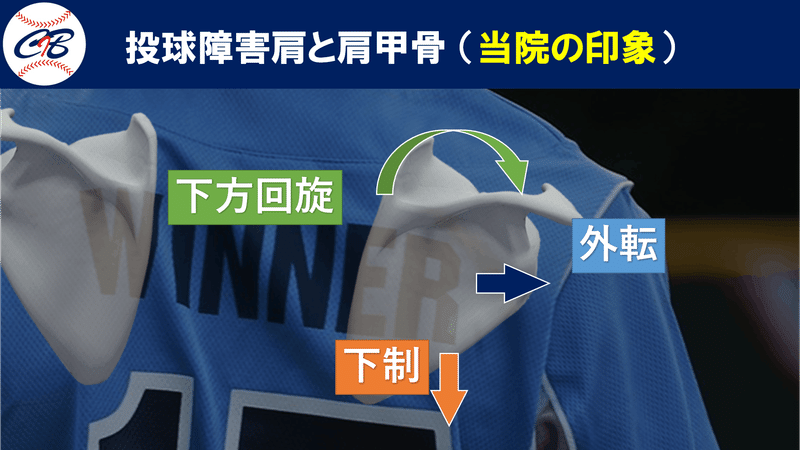

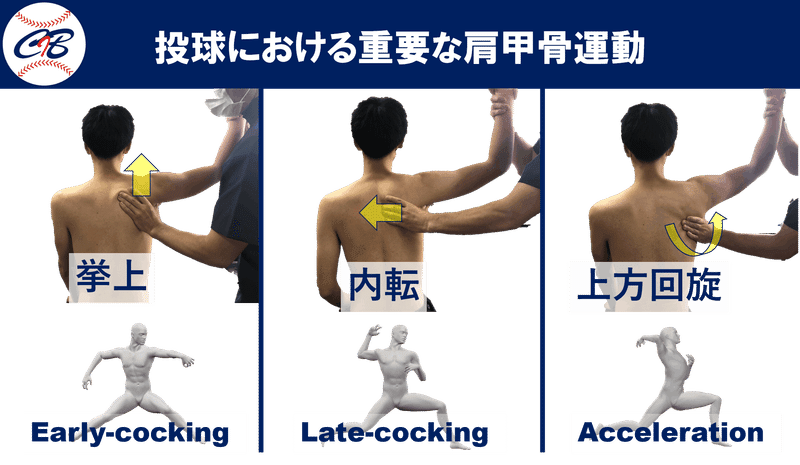

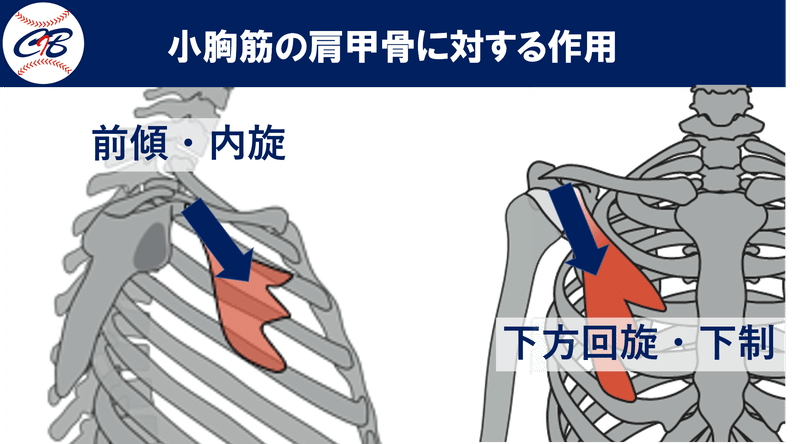

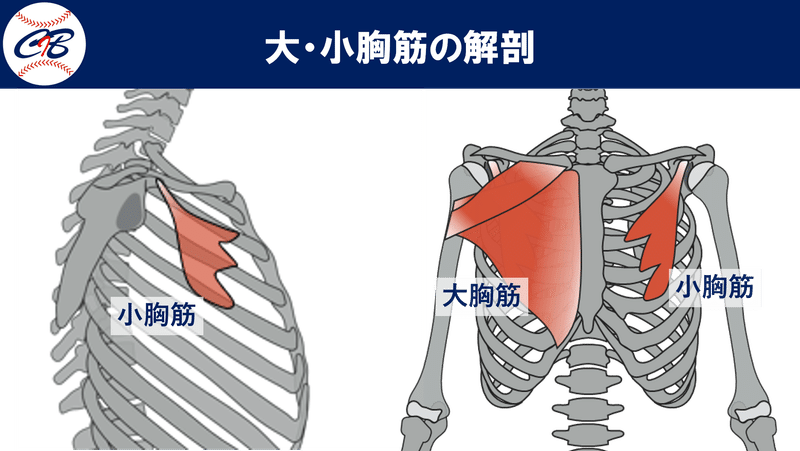

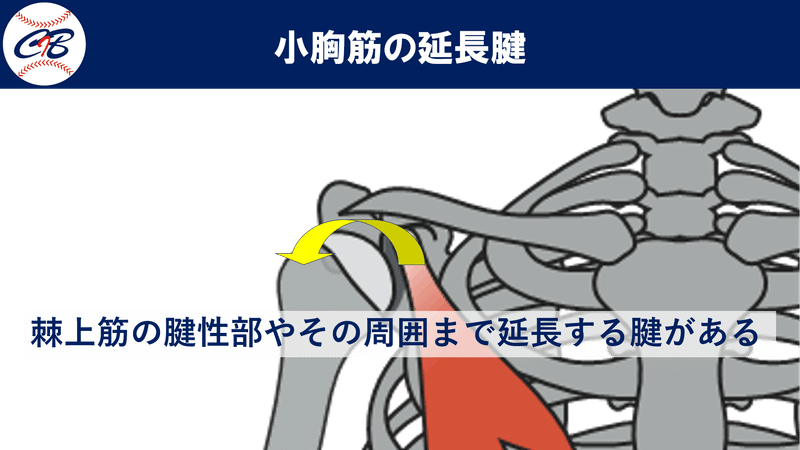

■肩甲胸郭関節評価を重要視している理由

■投球復帰基準における考えと実践内容

全22分収録<このあとに動画を閲覧できます>

ここから先は有料部分です