C-I Baseballの佐藤康です。

今月で私たちの活動も3シーズン目を迎えました。

これまで多くの方々にいつもマガジンの記事をお読みいただきありがとうございます!

C-I Baseball3シーズン目は

「実践力」をテーマにライター一同記事を配信していきます!

現在C-I Baseballでは

「野球トレーナーの輪」を広げるために「仲間」を募集しております!

・野球にトレーナーになりたい

・トレーナー活動しているけど自信がない

・トレーニングについて勉強したい

・野球選手の怪我を治したい

など、野球選手に関わりたい方はこちらをご覧ください!!

今シーズンの私が担当する配信では、「育成年代」と称されるカラダの成長期の小中学生に対するトレーニングの関わりについて、お伝えしていきます。

小中学生にトレーニングは必要か?

身体の成長期に取り組むトレーニングとは?

1回目の配信では、どんなことを考えてトレーニングを提供していくか、学童期の関わりからまとめていきます。

トレーニングを考える前に

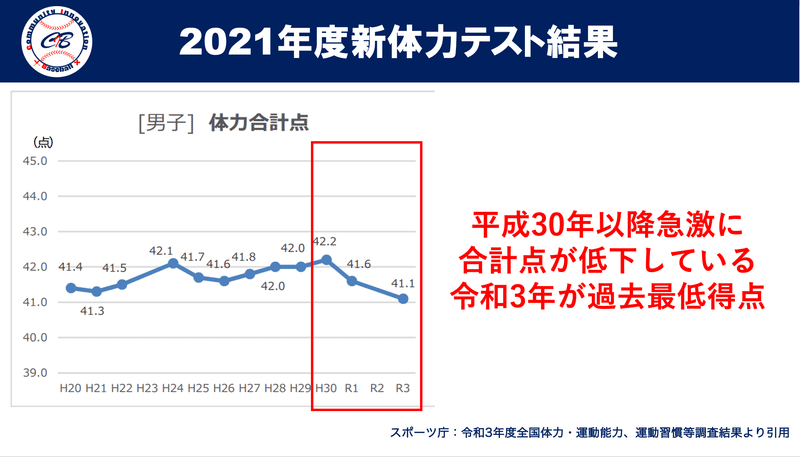

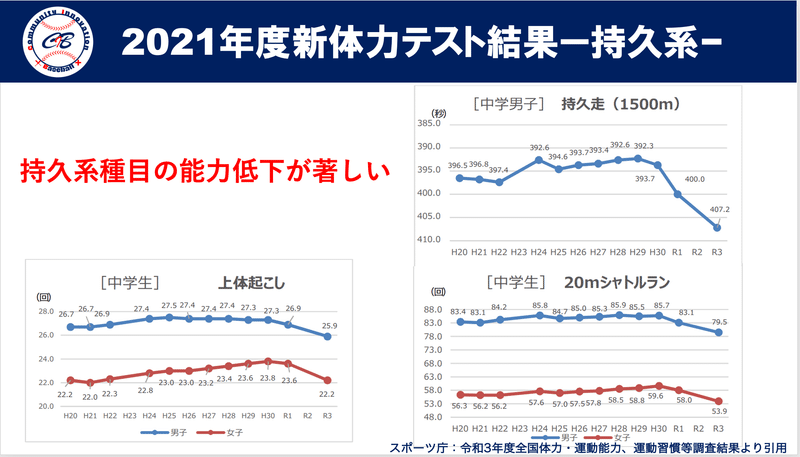

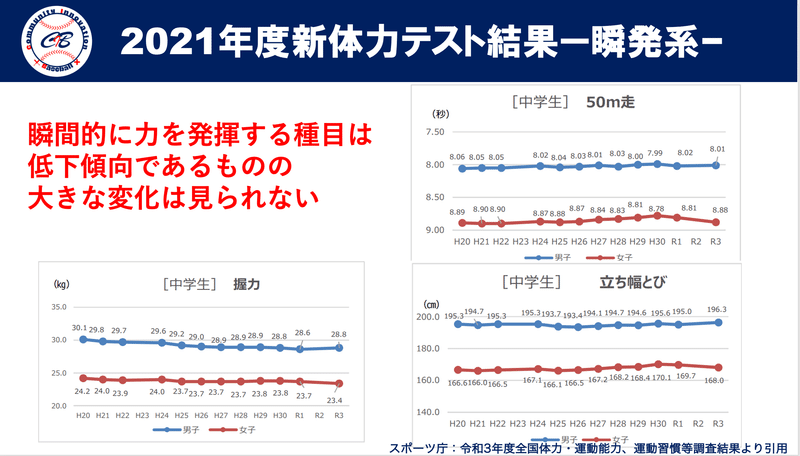

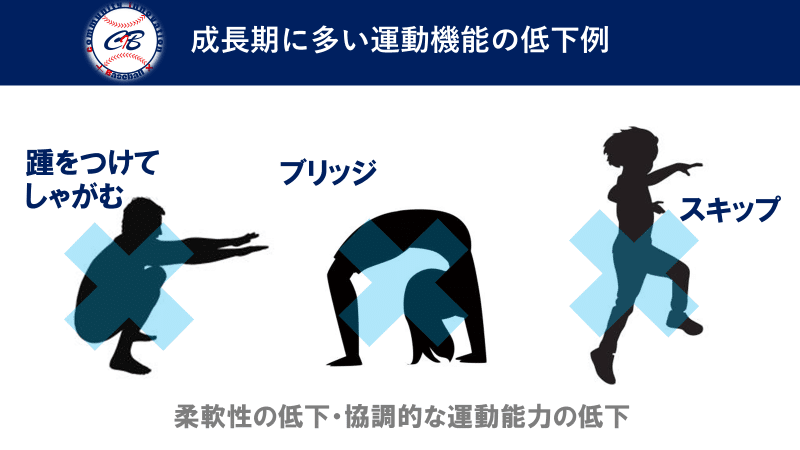

私は現在医療機関や野球現場で小中学生に関わりをもつ環境におりますが、多くの小中学生を担当する中で、身体の柔軟性の低下や協調的な運動ができない選手をよく目にします。

そのような経験から、はじめに育成年代のトレーニングを考える上で、私は以下のポイントを踏まえて考えるようにしています。

▶子供の成長・発達過程を考える

▶成長期特有の怪我(障害を予防する)

子供の成長・発達を考える上で、身体の形態的な側面・神経系・精神面など著しく成長する時期であることは周知のことであるかと思います。「スキャモンの発達曲線」にでも挙げられているようにそれぞれ成長のピークを迎える時期は異なります。

特に「年齢」の解釈は育成年代にとって考慮すべき重要な要素の一つです。

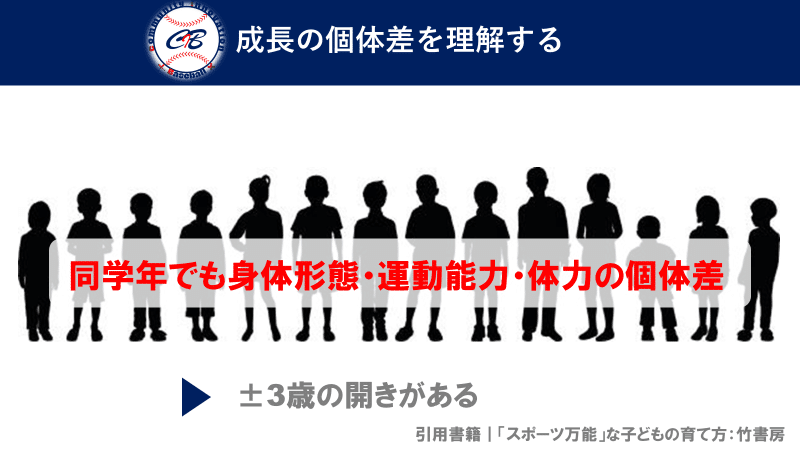

◯歳といった暦年齢と比較し、発達を捉える上では※生物学的年齢の側面から、個人差があることも理解する必要があります。いわゆる早熟型・晩熟型と称されるようなことです。

※生物学的年齢:身体成長の成熟度に則した年齢

文献2より 小俣よしのぶ著:「スポーツ万能」な子どもの育て方

例)生物学年齢が高い・身体成長が早い子供:早熟タイプ

同じ12歳という年齢でも生物学的年齢では1.5~3歳の開きがあると言われており、暦年齢では同学年であっても、選手間で力の圧倒的な差が生じていることになります。

特に野球では、球速・スイングスピードなどのパフォーマンスの研究からも、身体形態における成長の差は多く報告されており、結果的に身体的成長の遅れた選手では不利になる傾向が多いです。

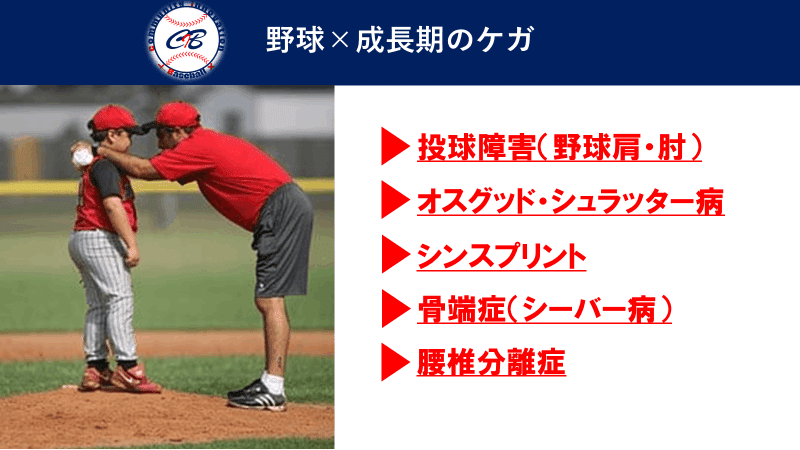

また、身体の成長とケガの側面についても、理解が必要となります。発達の差がある選手が同じフィールドで同じ練習をすれば、負荷も大きくなり、ケガに繋がるリスクを高めてしまいます。

また、骨成長に対する筋柔軟性の低下はケガとの関連も大きく、多くの研究分野でも報告がなされています。また、過度な投球などによる環境的な側面からもオーバーユースを招く結果となり、障害につながる部分であるため、考慮すべき点です。

Concept

前述した背景を踏まえたうえで、

トレーニングのコンセプトをまとめていきます。

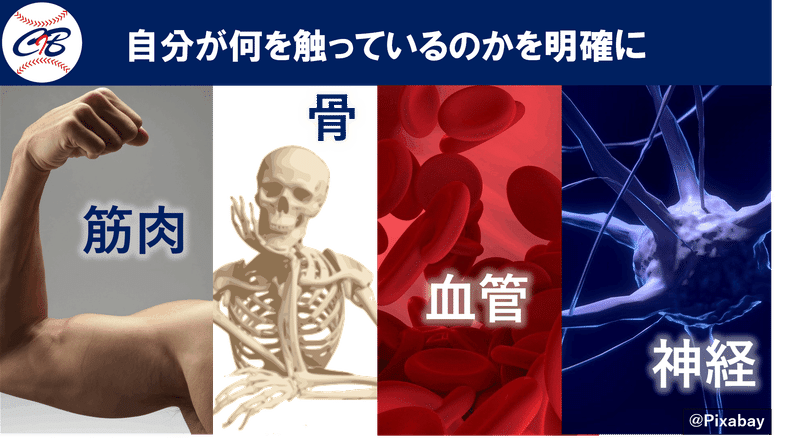

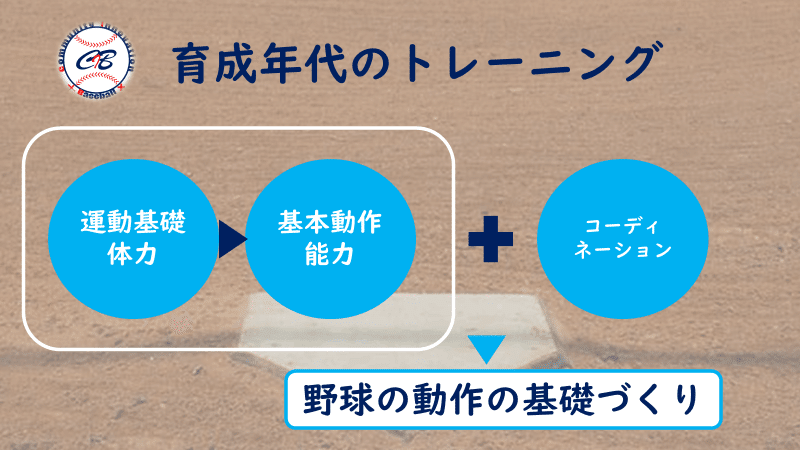

選手個々の野球の技能を向上させるために、トレーナーにおける身体機能面での介入のポイントは野球に必要な動作の基礎作りにあると思っています。

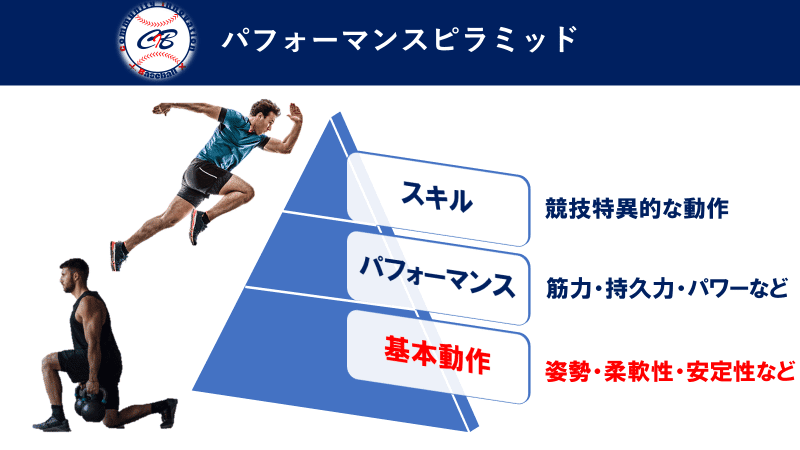

動作の基礎づくりに求めるポイントですが、大人の場合、上記のような”パフォーマンスピラミッド”に挙げられるような要素がイメージされやすいのではないでしょうか。

子供においてもこれらの要素は技能を向上させる上で共通した大切なポイントになりますが、この基盤にある基本動作の部分を子供の成長・発達という特性に合わせて、配慮した取り組みが必要であると感じています。

そのため、

まずは基礎体力を向上させることが重要です。

ここから先は有料部分です