C-I Baseball Advanceの腰痛・捻挫・下肢疾患・インソールの発信を担当する須藤慶士です。

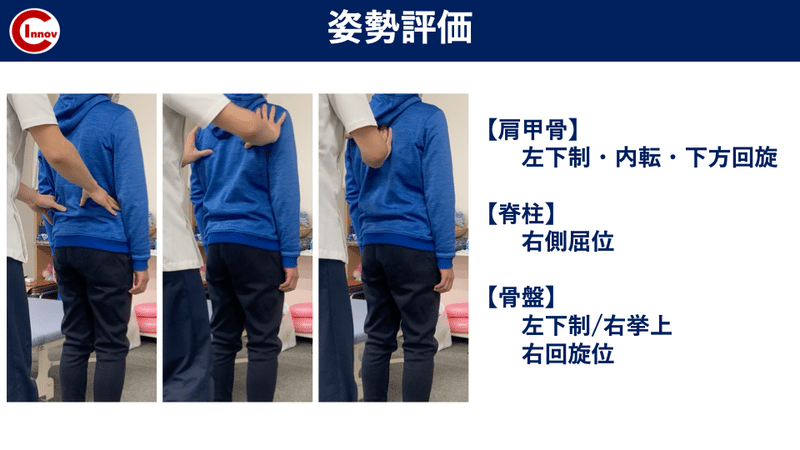

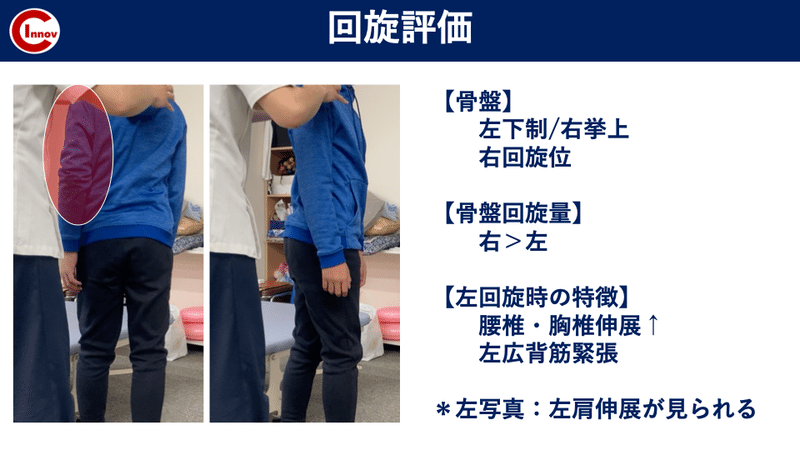

臨床では評価を大切にしております。評価が確かなものでないと原因に対するアプローチをすることができません。

局所評価だけでなく全体の評価を行うことも大切です。

臨床での経験を元にした評価とアプローチを発信していきたいと思います。

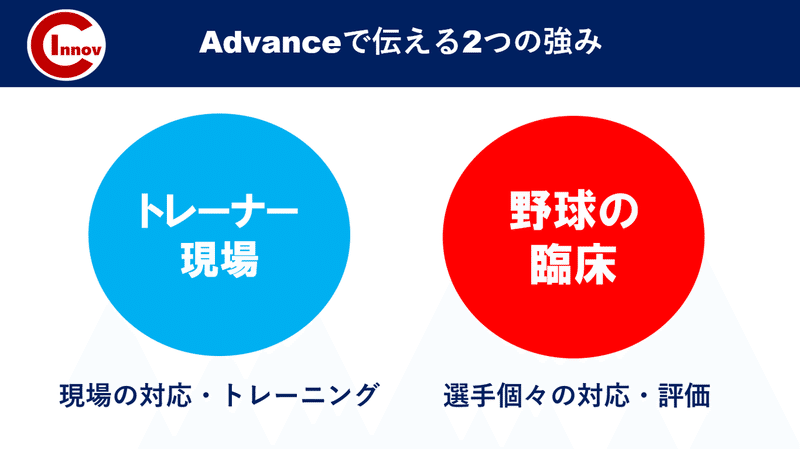

【マガジン紹介】

C-I Baseballトレーナーマニュアルでは、臨床・現場での野球におけるケガの対応力を高めるためのマニュアルを配信しています。

・これから野球現場に出たい方

・野球のケガの対応力を高めたい方

・臨床での野球のケガの評価・トレーニング・復帰について悩む方

にオススメの内容です!

ぜひ、ご活用ください!!

野球トレーナーマニュアル|C-I baseball|note【C-I Baseballトレーナーのトレーナーマニュアル】 投球障害肩・肘、腰痛、捻挫、肉離れ、下肢障害など野球におけるnote.com

はじめに

捻挫は日常生活でもよくある疾患です。

野球選手の受傷ケースは、ベースの踏み外し、ボールを踏んでしまう、捕球時踏ん張ろうとした際などに起こりやすいです。

損傷度は様々ですが治療の流れは、固定から始まり徐々に固定装具を外して日常生活で慣らしながらプレー復帰の順だと思います。

復帰までに比較的多くみられるのが『歩行時痛』だと思います。

筋力強化や可動域訓練はしているのに『なぜ?』なんていう事ありませんか?

今回のnoteは現場でも多い『捻挫後の歩行時痛に対する評価とアプローチ』を記載していきます。

足関節の解剖(捻挫に対する病態・動作より)

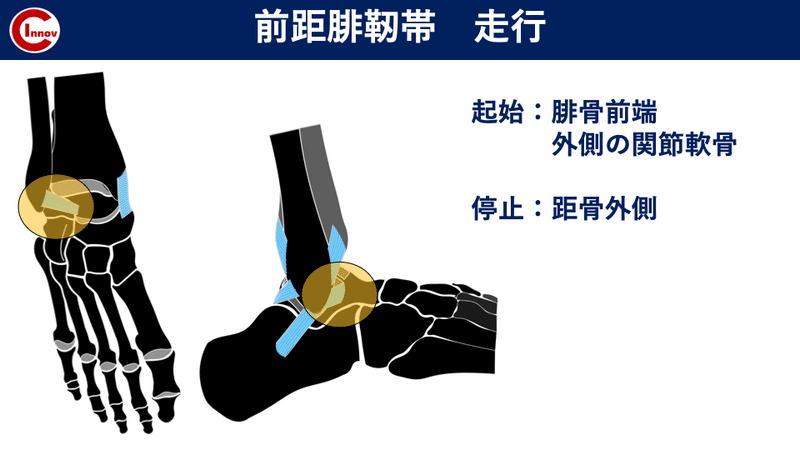

外反捻挫において、間違いなく理解しなくてはならないのが、足関節外側靭帯です。3つの靭帯から構成されます。

・前距腓靭帯(ATFL)

・後距腓靭帯(PTFL)

・踵腓靭帯(CFL)

前距腓靭帯損傷メカニズム

前距腓靭帯伸張肢位:底屈・内転・回外位

距骨の形状は水平面で見ると台形のような形をしていて、後方の方が前方よりも辺の長さが短い。

そのため距腿関節は底屈位で関節の遊びが出やすい。(背屈位は脛骨・腓骨にはまり、ロックされるため遊びが少ない)

底屈位では距骨が前方に引出されるために前距腓靭帯が伸張される。

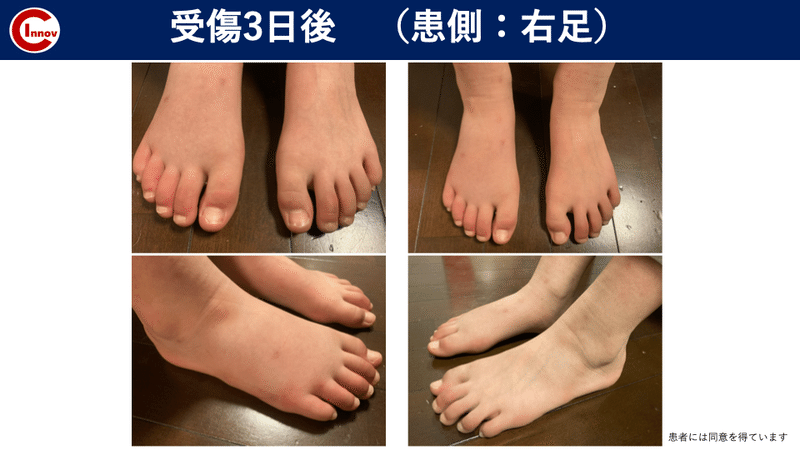

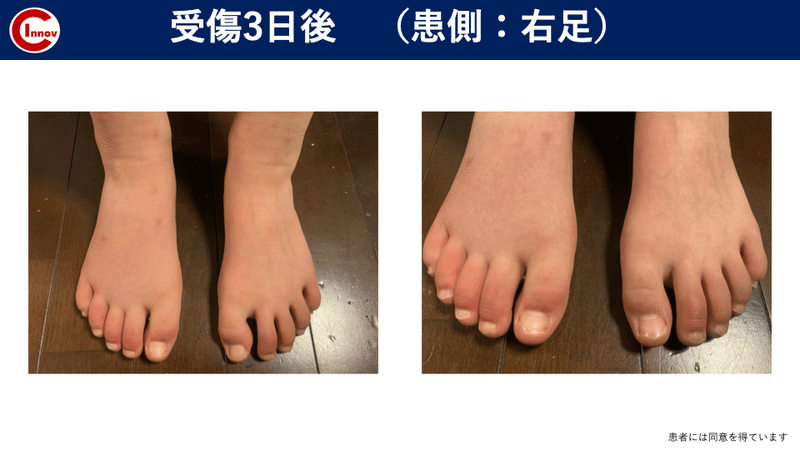

受傷後の足部

受傷3日経過した捻挫です。

右足は圧痛、伸張痛、腫脹、可動域制限、歩行時痛が見られます。

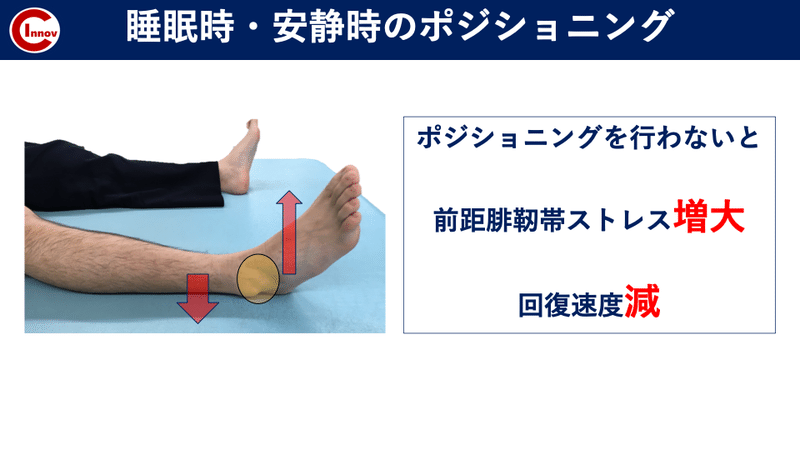

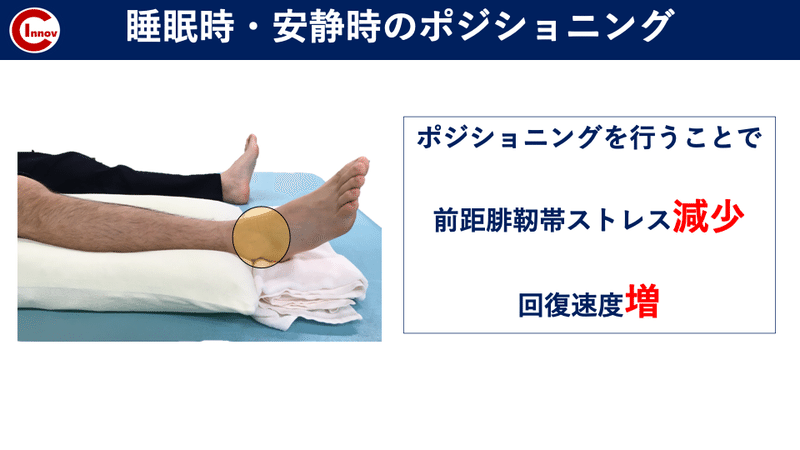

安静時・睡眠時のポジショニング

受傷後から夜間痛がある間行います。

下腿の重みで足部に対して下方(床方向)に落ちるストレスがかかり、距腿関節で足部が前方に引き出されるような形になります。

寝るときは下腿と踵骨の下にタオルを入れて重みを取り除き前距腓靭帯へのストレスを軽減しましょう。

距腿関節 背屈位から戻すのはいつか?

背屈誘導バンドは前距腓靭帯を伸張しないために巻いていますが、いつまで背屈位にしておけばいいのでしょうか?

受傷後から前距腓靭帯を伸張しないために背屈位に誘導していたので靭帯は短縮していることが考えられます。

ストレステストを利用し靭帯の状態を確認します。エコーを使用することで判断基準はさらに高まります。

ストレステストが陰性になった際に固定を外すことを考えていきます。(医師の診断が大事)

捻挫に対する病態・動作(小林幸弘)にエコーが記載されています

ストレステスト 動画

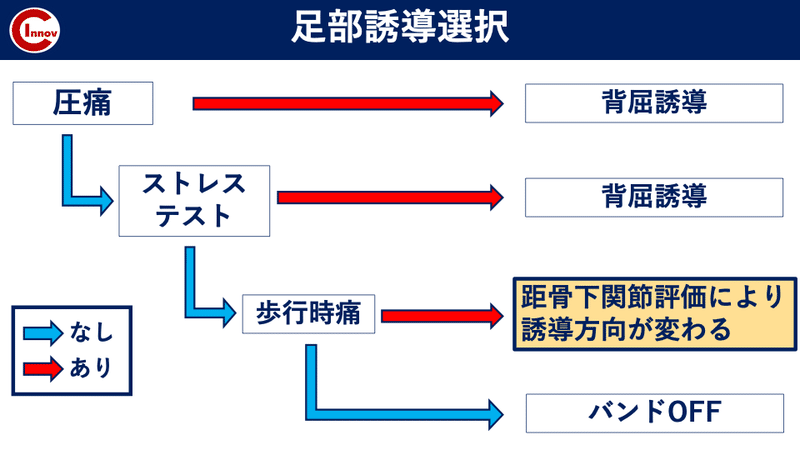

圧痛・ストレステスト痛みないのに歩行時痛がある場合

所見がないのに捻挫後の選手が歩行時やランニング時に痛みを訴えることがあると思います。

なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

ここで考えなければいけないことは、距骨下関節の中間位です。

捻挫後の足部バンド誘導をチェックすると以下のようにしていることが多いです。

ストレステスト

+:距腿関節背屈誘導(距骨下関節回内)

ー:距腿関節底屈誘導(距骨下関節回外)

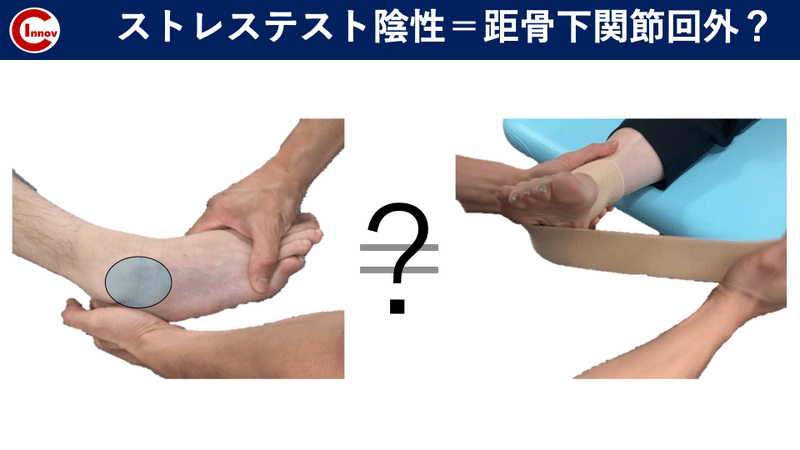

ストレステスト陰性=距骨下関節回外?

そうではありません。

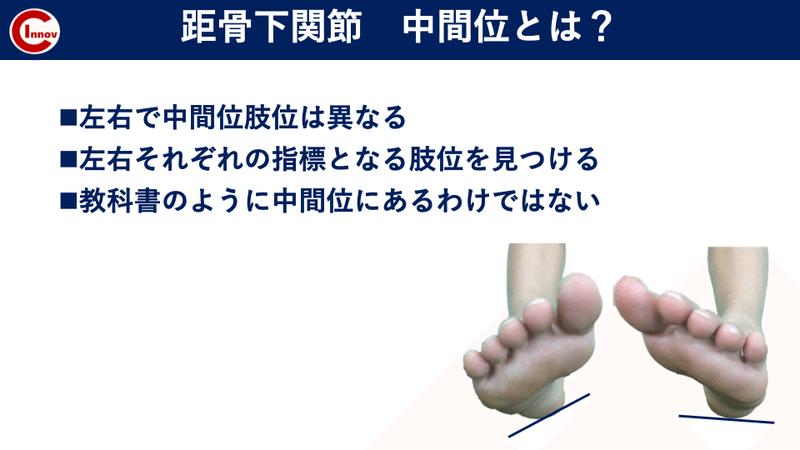

それぞれの距骨下関節にはそれぞれの中間位が存在します。

個々で異なり、さらに左右でも異なります。

それぞれの距骨下関節中間位を評価し、その距骨下関節に合わせた誘導が必要です。

歩行時痛はなぜ出るのか?

復帰までに足部トレーニングはきちんと行ってきたが、歩行やランニング、ダッシュと強度を上げていくと『痛みが出る』『ひねりそうで怖い』と選手からの訴えがあると思います。

なぜでしょうか?

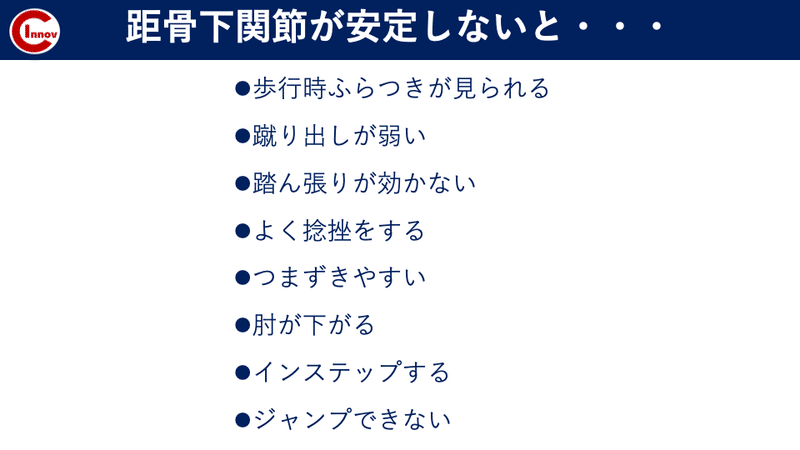

それは、距骨下関節肢位にあると考えます。

距骨下関節肢位とは?

捻挫後は必ずと言っていいほど靭帯を伸張させないように固定をします。

この時の足部肢位は

・距腿関節背屈位

・距骨下関節背屈・外転・回内位

このようになっています。

この肢位は足趾が使いにくい状態になっています。

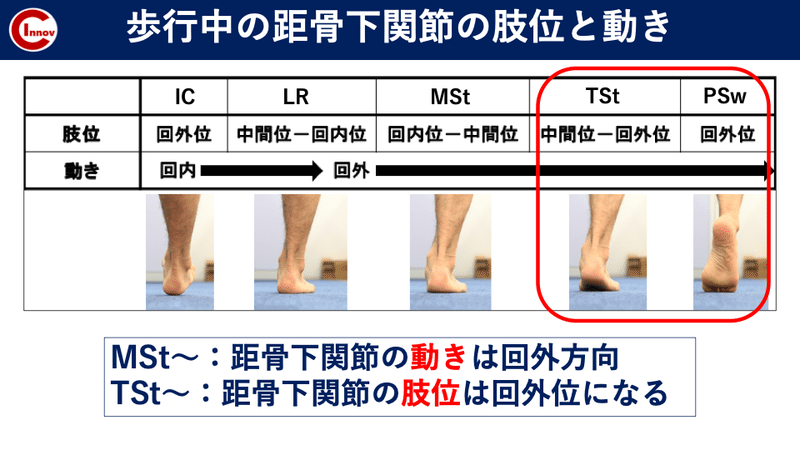

距骨下関節回内位はLR〜MStの肢位です。

足圧中心は外側を通るとTStに距骨下関節回外傾向になります。

靭帯損傷中はこの回外傾向になる際に痛みが生じやすいので前距腓靭帯を伸張させないように距骨下関節を回内させて内側を通ります。

この肢位で2週間もしくは3週間歩いているのです。

この肢位が『癖』になってしまう選手もいると思います。

癖=距骨下関節回内位

『癖』になっている場合は回外にすると痛みが取れる場合があります。

しかし、どの選手も距骨下関節回外誘導すればいいのでしょうか??

それを確かめなければなりません。

回内位もしくは回外位が良い場合・悪い場合が考えられます。

その足の距骨下関節の中間位がどの肢位なのかがわからなければアプローチしても歩行時痛は残存する可能性があります。

元々の距骨下関節肢位がどうなっていたのかを知る必要があります。

癖をどう変えるか?

足部の評価ポイントは3点です。

・距骨下関節中間位

・立方骨

・第4・5趾

アプローチはこの3点を意識したものを紹介します。

評価

距骨下関節

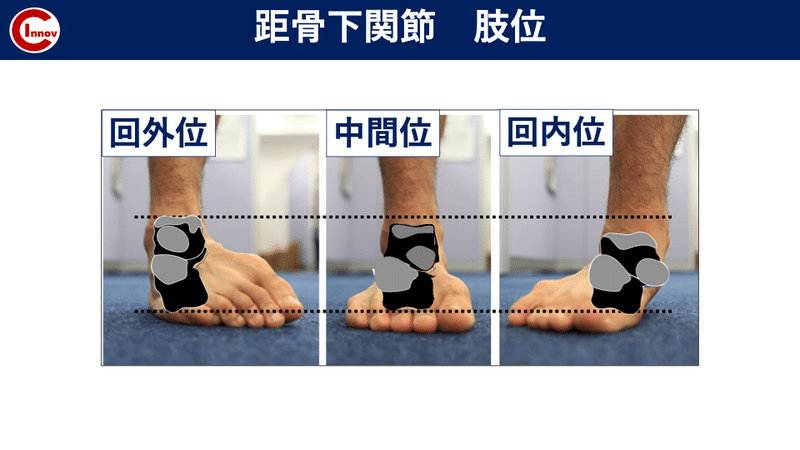

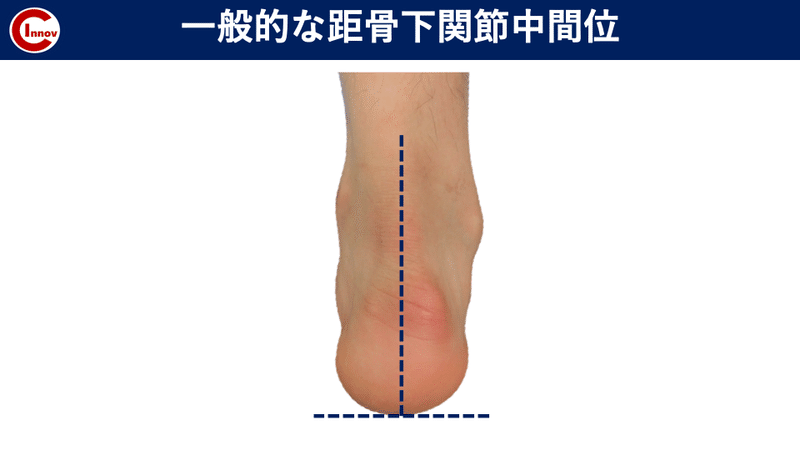

距骨下関節の中間位はどこでしょう?

教科書では、、、

距骨と踵骨の位置が整い、踵骨底面が地面に並行な状態

だと思います。

距骨下関節中間位はあくまで教科書上ですのでこれに当てはまるとは限りません。

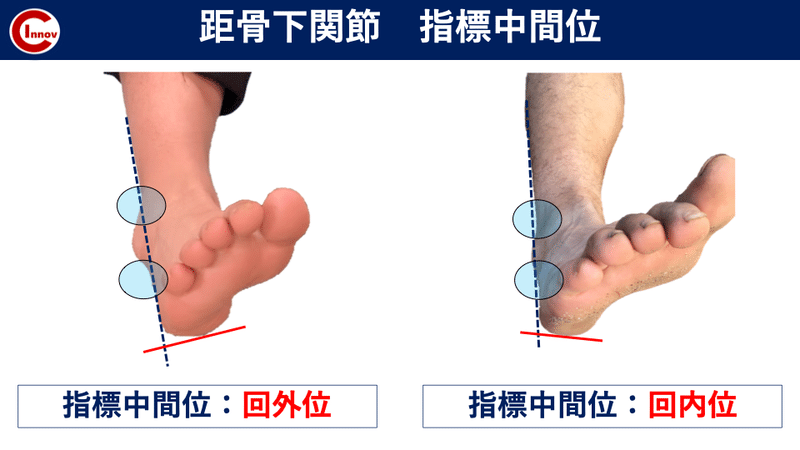

距骨下関節 指標中間位 評価

外果上下にあるラインが直線になる位置を作り、その際の踵骨底面の向きで評価します。

この肢位を距骨下関節の指標中間位と言います。

指標中間位を軸にして回内・回外と距骨下関節は動きます。

評価は非荷重位(OKC)で行います。

なぜかと言うと、CKCだと荷重がかかることにより、その距骨下関節だけでなく横足根関節や足趾の機能が含まれるので、純粋な距骨下関節の肢位がわかりにくいからです。

立位で距骨下関節を後側から見た際に回外位や回内位がその距骨下関節の指標中間位の可能性が考えられます。

ですから、OKCで距骨下関節評価を行う必要があるのです。

理想の距骨下関節肢位は、OKCでの指標中間位のままの肢位で立位がとれることです。指標中間位のまま立位保持ができれば、立位動作で距骨下関節の回内・回外の動きがスムーズに行えるようになります。

距骨下関節が機能しなければ歩行時、距骨下関節の回内外が崩れてしまい足部が機能しないだけでなく骨盤・体幹のバランスも崩れます。

距骨下関節の評価ができないと足趾は機能しません。

まずは距骨下関節指標中間位評価をしっかり行いましょう。

5趾

5趾(小趾)

歩行時MSt後半から足圧中心が外側に向かう際に、4・5趾(小趾)が使えることが重要です。

扁平足や・変形性膝関節症の歩行では側圧中心が内側に移動しやすいです。

4・5趾(小趾)が働かないと骨盤のスウェーや膝のスラストにつながり疼痛を引き起こします。さらに体幹も動揺し不安定になります。

5列評価

5列評価は2・3・4趾を結んだ線に対して挙上か下制のどちらの方が大きく可動域があるかです。

ここから先は有料部分です