みなさんこんにちは!

C-I Baseball一期生でサポートメンバーの野坂です!

今期のトレーナーマニュアルでは、CIBスタッフ以外からもゲストライターをお招きさせていただき記事を配信したり、

サポートメンバーからも定期的にnote記事を配信させていただくこととなりました!

サポートメンバー記事の一人目を務めさせていただきます!

1)今回の内容

今回の記事は、野球選手にとって大事な足と靴の話についてです!

現在整形外科のクリニックでは理学療法士として、

また高校や大学野球にはトレーナーとして活動を

させていただいております。

整形外科のクリニックでは、自分の専門分野である

足と靴に注力し、日々仕事をしております

2)なぜ、足と靴なのか?

動きの専門家である理学療法士にとって

足というのは、まさに体の土台というべき【器官】です

しかし、野球選手のおよび指導者の中で

パフォーマンスにフォーカスされがちなのが

✔️投球フォームなどのスキル

✔️体の柔軟性

✔️フィジカル(筋力)

これら【動き】を可能とするのは

土台である【足】が機能しているからということが

大前提にあることを、みなさん意識していない部分が多いです。

3)本記事におけるゴール

今回のnoteでは、

パフォーマンスにおける全ての土台である【足】と

それに関わる【靴】の重要性をご覧いただいている

野球に関わる全ての人に知っていただくということが

自分の今回のミッションです!

それでは、本編に入っていきましょう!

第一章|足と体の関係性について

1)足は体にとって何をしているのか?

結論からいうと、足は体の動きをコントロールしています。

どういうことか?

足というのは、投げたり、走ったり、打ったりするときに

唯一地面にふれている場所なのは間違いありません。

それら【動き】というものは、

【足】が【地面】を【押す】ことで始まります

専門的にいうと、

足が地面を押すことで、床半力

つまり床面を押したことで

地面からの反発が生まれ、その反発によって体は動きます

2)床半力が鍵を握る

宇宙空間では、自由に動けないですよね?

陸上で自由に【動ける】のは、紛れもなく

床半力の恩恵です

床半力といえば、運動力学の第三法則です

作用反作用の法則

押した力(作用した)方向には、必ず反対に押し返す力(反作用)が働く

この床半力と足の関係性を、もう少し紐どいていきましょう

人は歩いたり、走ったり、ジャンプする時には

地面に足をつき

進みたい方向に体重を移しながら

運動を遂行していきます

体重を移す、もっといえば、【体重を移動】させるには

重心を【コントロール】する必要があります

移動するためには、重心が動く。

動くためには、動きたい方向と逆の方向に力が必要になります。

もっと具体的に表現すれば、

✔️上に飛びたいなら、床(地面)を下に押す

✔️前に走りたいなら、床(地面)を後ろに押す

この時に、直接地面(床)に力を伝えるのが、【足】です。

よって、ダッシュ、ピッチング、バッティングに共通する

【動く】ための土台は【足】であることがお分かりいただけたかと

思います!

第二章|足の構造と機能について

ここからは簡単に、足の構造と機能についてお話していきます

このあたりを理解することで、さらに足の重要性に気づいていただけたら

幸いです!

1)足の構造と機能

足には、片足で28個、両方の足で54個の骨からなる

人体においてもっとも骨数が多い部位になります

骨が多いということはすなわち、関節が多いということです

関節が多い=可動性が高い=自由度が大きいと解釈できます

自由度が高いことはすなわち、他の身体部位よりも

細かい制御ができるになると考えることができます

この細かい制御ができるおかげで

投球動作を行うときに、より意識した方向に足を蹴り出したり

ステップ足を安定させたり

守備ではストップ動作ができるというわけです

そして、足にはもちろん指があります(足趾)。

この足趾も、運動を制御する能力があります

また、それらを踏まえてですが、

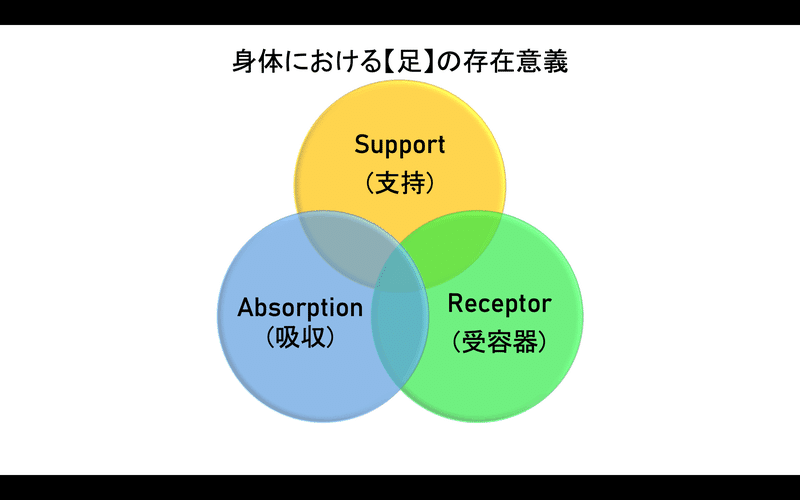

足の機能として、私は以下のように考えています

1.身体を支持する(Support)

2.衝撃を吸収する(Absorption)

3.地面や足底面の状況を確認する受容器(Receptor)

2)野球に必要不可欠な足のポイント

結論から申し上げます。

野球選手にとって足部に求められる機能で必要なのは、

可動性(動かしやすさ)と安定性(自由度がある)、剛性(硬さ)の両立です!

それぞれ深掘りをしていきます

このラインより上のエリアが無料で表示されます。

先ほど申し上げた足の機能は様々ありますが

野球現場で活動しながら、理学療法士として

足のことを学んでいく中で、

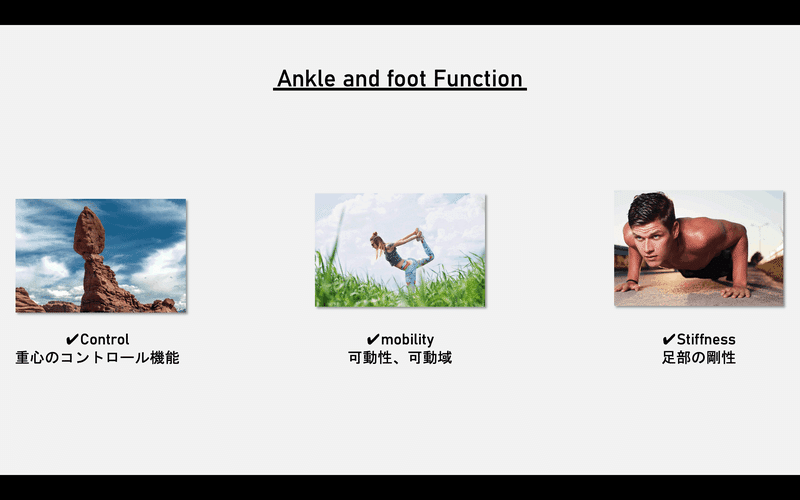

✔️足という狭い面積いっぱいに重心がコントロールできること

✔️重心の移動がスムーズになるような可動域、可動性があること

✔️走る時や踏ん張る時には、足を固める機能があること

これがシンプルかつ結論であると考えています!

第三章|スプリント(走行動作)における前知識

1)SSC(Stretch-Shortening-Cycle)

スプリントで重要になるのが、SSC(Stretch-Shortening-Cycle)です。

SSCとは、骨格筋が一度伸ばされてから直ちに短縮する爆発的な筋の

活動様式のことです。

このSSCにより、スピードや持久力パフォーマンスが向上すると

いわれています。

このSSCにより、

1.機械的出力の増加

2.運動効率の上昇

が図れると考えられています

2)SSCの恩恵その1.機械的出力の増加

機械的出力の増加とは、骨格筋の発揮する力や短縮スピード

両者の積であるパワーなどがSSCを伴うことで増えることを言います。

例えば、しゃがんだ状態からのスクワットジャンプを実施するより、

直立した状態から脚を曲げることで、SSCを用いてジャンプする

カウンタージャンプの方が8%程度高く飛ぶことができると言われています

3)SSCの恩恵その2.運動効率の上昇

運動効率の上昇とは、同じ運動をより少ない消費エネルギーで実施できるようになることを言います。

運動効率=発揮エネルギー/消費エネルギー

要するに、SSCが機能することで省エネになるというイメージです

4)SSCとスプリント

SSC中においては、筋はほぼ長さが一定であるといわれています。

つまり、等尺性収縮をしているということです。

そして、ここから言えることは、走行動作中において

過剰な関節運動(筋の収縮-伸張)が生じるということは、

SSC機能を妨げるという意味になります。

結果的に出力の低下が生じたり、

仕事量の増大、つまりは負荷量の増大が生じ、

怪我のリスクが上がったりするということが

予測されます。

結論から言うと、SSCを機能させるには、

過剰な関節運動を起こさないようにする環境設定が必要になると

考えています。

5)スプリント動作とSSC

ここで重要になるキーワードは、

スティフネス(伸びにくさ、伸ばされにくさ)です。

イメージとして、筋肉が伸びにくい=体が硬いということです。

こちらに関して、悪いイメージが蔓延しそうな部分でありますが、

パフォーマンスの観点からお話すると、先ほどの過剰な関節運動や

等尺性収縮の部分からも、過剰な運動は抑制していく方がいいと

いうことは、ある程度の硬さも重要であることが言えます。

一般的に、スプリント動作(走行動作)では

・走行速度が速くなるにつれて垂直方向のスティフネスが増加する

・最高疾走速度の速いアスリートほど走行動作中の脚、垂直方向の

スティフネスが高い

・ホッピング中の脚スティフネスが高い

といわれています。

そして、

・ホッピング中の脚スティフネスは主に足関節のスティフネスに左右

される

・走行速度を速めて行った時に、足関節のスティフネスが増加する

といわれています。

結果的に、

・スプリントにおいては、身体のスティフネス(伸ばされにくさ)が重要

・特に、足関節のスティフネス(伸ばされにくさ)が重要である

ということが考えられます。

足関節のスティフネスが重要とわかったところで、

ここでやっと足部に話が進んでいくわけであります。

第四章|足部スティフネスとシューズ

1)足部スティフネスについて

ここまで、スプリントにおいて足部のスティフネスが重要であることが

お分かりいただけたところで、次のステップに移ります。

足部スティフネス、つまり足の伸ばされにくさは、

荷重に伴う足部構造の変動とも考えることができます。

つまり、足部スティフネスとは、

足部の剛性とも考えることができるわけです。

そして、足部剛性は、靴を正しく履くことで向上が期待できます。

正しい靴の履き方や、ルールを徹底することで、スプリント中の

靴内で生じる足部形状の変動を抑えることができます!

足部の剛性を強化するために、靴(シューズ特にスパイク)が

重要ということが繋がってきたかと思います!

2)足部スティフネス向上のためのシューズ機能

シューズの機能として、留め具が重要になります。

留め具とは

☑️シューレース (靴紐)

☑️マジックベルト(ベルクロ)

☑️ゴム

の3つが現在売られているのが現状です。

結論から申し上げると、

パフォーマンスアップの観点から考えると

シューレースのシューズ一択です!!

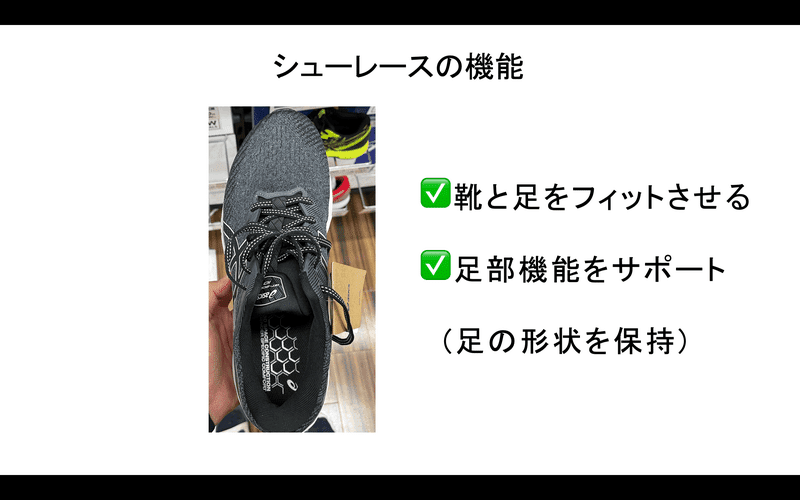

シューレースの機能には、

☑️シューズと足をフィットさせる

☑️足部機能をサポートする

この2つが挙げられます

シューレースを正しく利用することができれば、

足部スティフネスの向上が見込まれます!

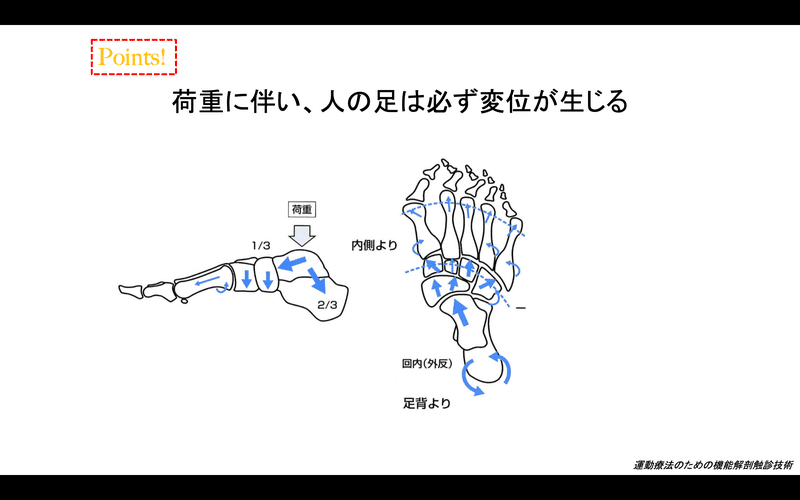

スプリントなどの運動中、荷重に伴い足部アーチは必ず

下制したり、横方向に広がったりすることは容易に想像できます。

この変動は、人によって千差万別ですが、多かれ少なかれ

変動することは万人共通です。

この変動を少なくすることが、シューレースに求められます。

具体的な方法を下記にまとめていきます!

第五章|シューレースの結び方 理論と実践

1)シューレースの結び方 理論編

シューレースの結び方のコツは、

骨形状をイメージすることです

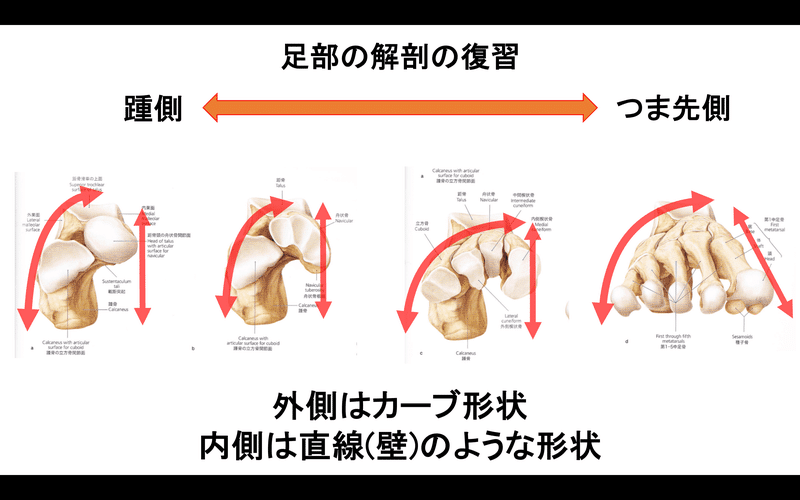

下の画像をご覧ください

画像のように、人の足は

内側が縦方向に、外側がカーブを描くようになっております

この形状をイメージして締めていくと、足部の形状をキープでき、

荷重に伴う足部形状の変位を抑え、結果的にスティフネスが向上が

期待できるというわけです!

画像のように、基本的な構造を理解し、それを再現するだけで劇的にフィット性が向上します!

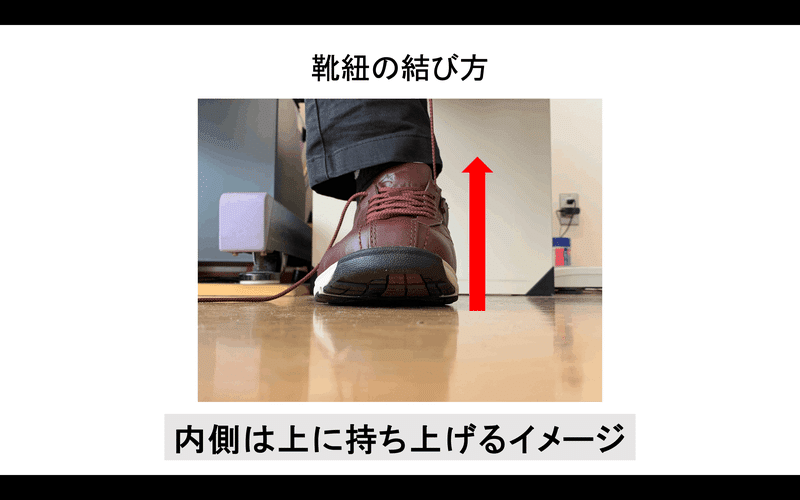

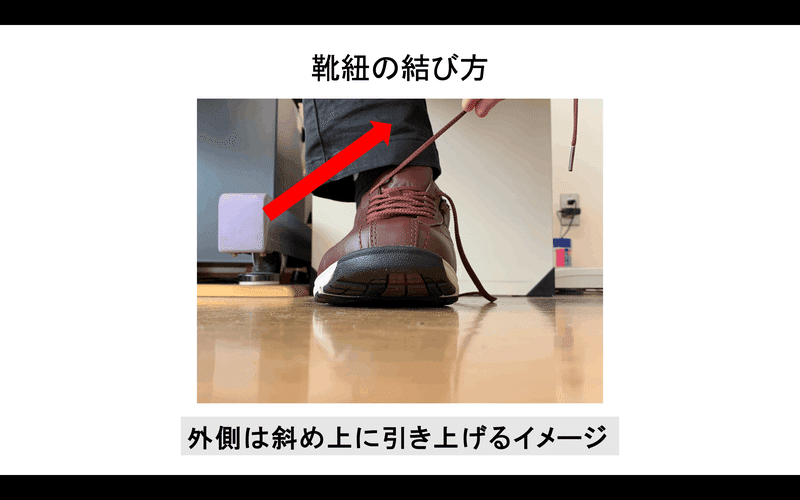

2)シューレースの結び方 実践編@共通の結び方

これから紹介する2つの結び方に共通する基礎的なポイントをまとめた

動画になります。

☑️つま先を上げたまま結ぶこと

☑️下から順に締め上げること

☑️踵を必ずトントンすること

これらがポイントになってきます!

3)シューレースの結び方 実践編@オーバーラップ

靴の中での足部構造の変位を抑えるために利用します。

具体的な方法には、オーバーラップとアンダーラップ、二つの

結び方が存在します。

変法として、オーバーラップとアンダーラップの合わせ技という

ものもありますが、今回は2つご紹介をしていきます。

まずはオーバーラップからのご紹介!

ハトメ(レースを通す穴のこと)に、シューレースを

上から下の順で通していく方法です。

オーバーラップで結ぶことの利点は、

アッパーと呼ばれる、靴の面(甲)部分に当たるパーツを

足の甲部分に押し当てるようになるので、フィット性が格段に向上します。

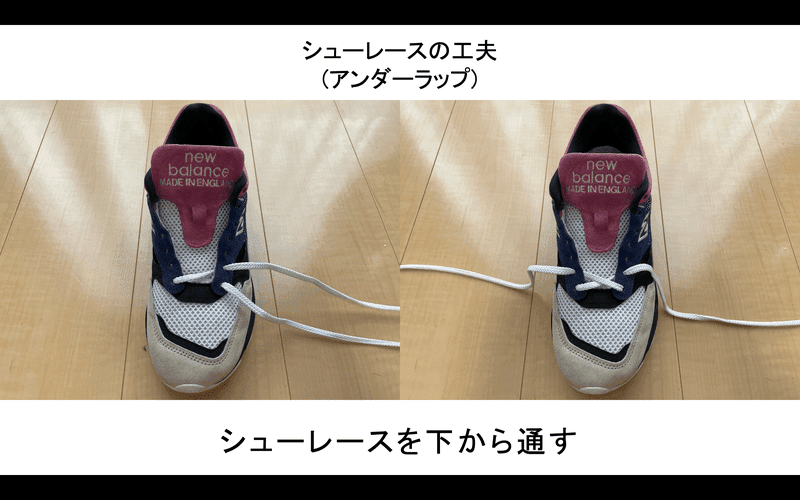

4)シューレースの結び方 実践編@アンダーラップ

次に、アンダーラップのご紹介!

ハトメ(レースを通す穴のこと)に、シューレースを

下から上の順で通していく方法です。

アンダーラップで結ぶ利点は、

下からアーチを持ち上げるような力が作用するので、

アーチ形状が保てないような状態の選手や患者に用いると

絶大な効果を発揮することができます。

結び方によって効果が若干違うので、提供する人の状態や

目的によって変えることができると理想です!

アンダーラップとオーバーラップでは、若干作用が異なる

最後に

今回はサポートメンバー一人目として、執筆させていただきました!

このnoteを読んでいただき、少しでも足や靴に関して

知識のアップデートや共有、重要性が伝われば幸いです!

C-I Baseballでは、野球に関わる全ての人のために

錚々たるスタッフからの学びと、受講するだけではなく

その学びをアウトプットすることで、さらにその学びを

深める活動をしております!

一人でも多くの野球選手のために、今後も活動を続けていきます!

どうぞよろしくお願いいたします!

個人的なお知らせではありますが、

Twitterでは主に靴や足について

インスタグラムでは野球選手に特化したトレーニングや

エクササイズについての情報を発信しております!

そちらに関してもぜひフォローをしていただけると嬉しいです!

見ていただいている方々全員に、有益な情報を届けられるように

これからも学び、発信を続けていきます!

体幹と骨盤の分離運動が困難な選手に多く処方するエクササイズ。

— 野坂光陽|理学療法士✖︎足と靴の専門家と野球トレーナー (@ko_yo_1101) February 17, 2023

体幹を固定した状態で下半身を回旋させます。

体幹の安定性があるからこそ、骨盤が回旋できるのです。

セパレーションのためのアンチローテーションex。

ちなみに、

【捻る】と【回す】

似たような表現ですが、全く異なります。 pic.twitter.com/45Bougf9mj

スプリントにおいても、投球動作にも、股関節伸筋であるハムストリングスや臀筋群は必要不可欠な存在。

— 野坂光陽|理学療法士✖︎足と靴の専門家と野球トレーナー (@ko_yo_1101) February 20, 2023

ランジポジションから、前足側でジャンプ。

股関節屈曲に伴う伸筋の伸張⇨収縮を反復することで

SSC効率を上げます。#理学療法士#トレーナー#野球 #スプリントトレーニング pic.twitter.com/OSLknOPuYG

最後までご覧いただき、ありがとうございました!!

参考文献および書籍

・アスレティックパフォーマンス向上のためのトレーニングとリカバリーの科学的基礎(文光堂,2021)

・理学療法士のための足と靴のみかた

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。