今回は前回に引き続き、TFCC損傷に関するお話になります。前回は病態の説明をさせていただきましたが、実際に対峙した時にどういった対応をとっていけばいいか考えていかなければなりません。

そこで今回は、TFCCに対峙した際の治療戦略をお話しさせていただきます。

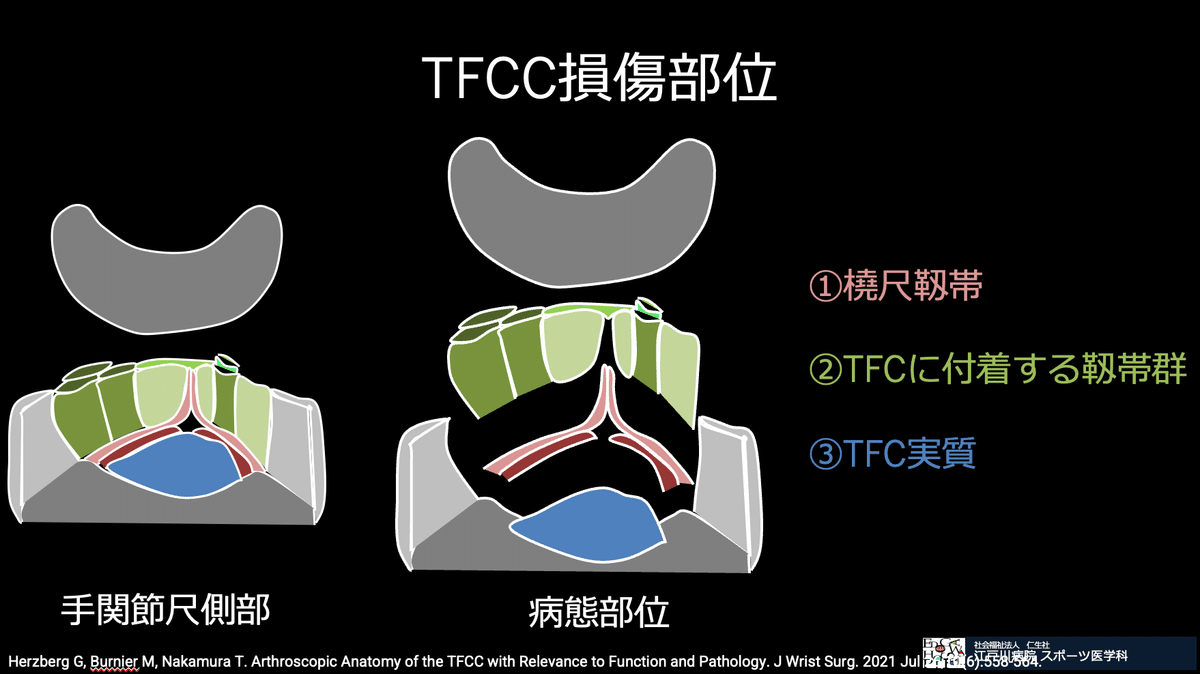

1. TFCCの病態のおさらい

大きく3つに分けられることを解説させていただきました。

❶橈尺靱帯(RUL)

❷TFCに付着する靱帯群

❸TFC実質

この3つが主に分別される解剖学的に病態をきたす部位となります。詳しい病態に関しては、前回のnoteに記載しておりますので是非立ち返ってみていただけたらと思います。

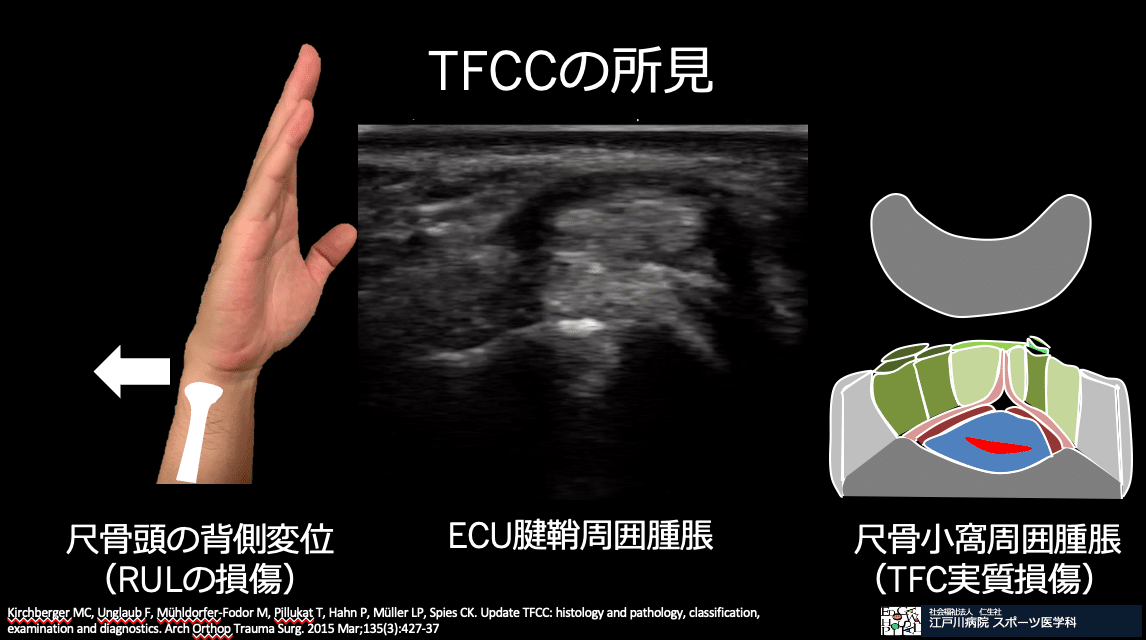

私がこの部位に対して対峙したことのある代表例を以下に示します。

❶背側RULの損傷やDRUJ不安定性による尺骨頭の背側変位

❷ECU腱鞘周囲の腫脹(医師による診断)

❸TFC実質の損傷

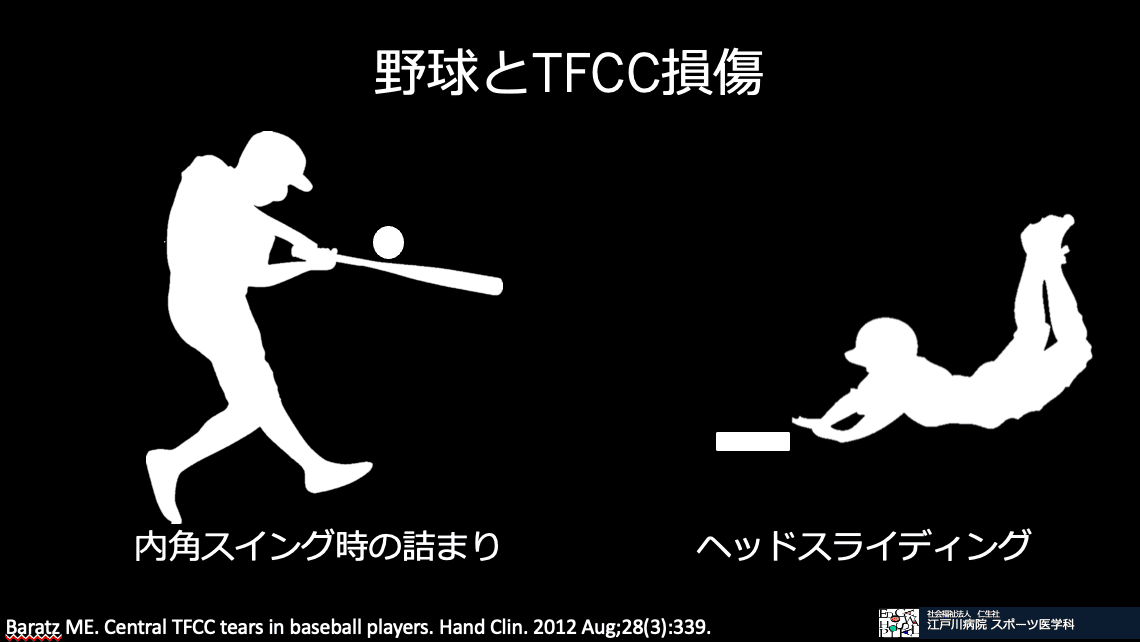

ではなぜ野球選手でこの様な症状が起きてしまうのでしょうか

野球選手で起きやすいTFCC損傷といえば、以下の2つが先行文献から挙げられます。

❶内角スイング時の詰まり

❷帰塁時のヘッドスライディング

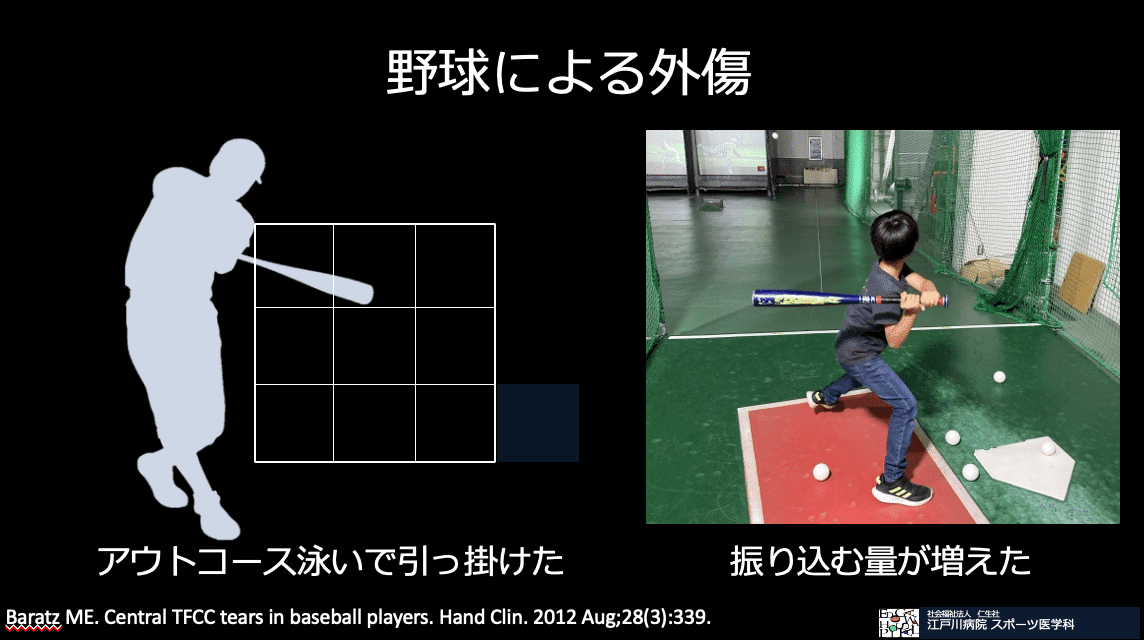

私が経験したものはこの2つに加えて、

❸アウトコースのボールを泳いで引っ掛けた際に痛めた

❹バットを振り込む量が増えてだんだん痛くなってきた

この様な訴えを耳にします。

ここから考えられることは病態には、急性のものと慢性のものが混在していることと、メカニカルストレスがいくつか存在していることが考えられます。これらの違いによって解釈する病態が変わってくるのではないでしょうか。

私が問診で大切にしているのは、

急性症状(鮮明な一発のエピソード)

慢性症状(繰り返しの動作)

どちらに当てはまるかです。

急性症状では、急性の構造学的な破綻を疑いますが

慢性症状では、身体機能の低下を疑い所見を確認していきます。

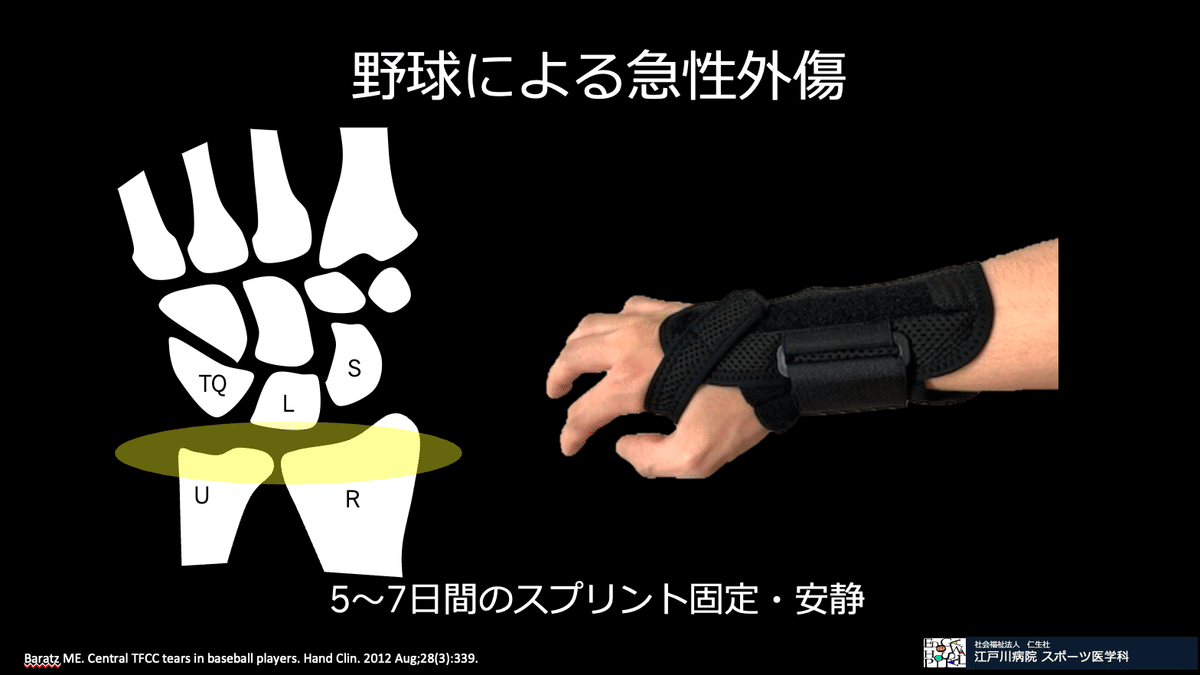

急性症状では、多くは手関節尺側周囲に炎症所見が散見され(医師による診断)、強い痛みと腫張を訴えている印象があります。どんなに大切な大会期間中で試合出場を余儀なくされても、ADL上で極力使用しないようにサポーターを駆使して安静に努めます。

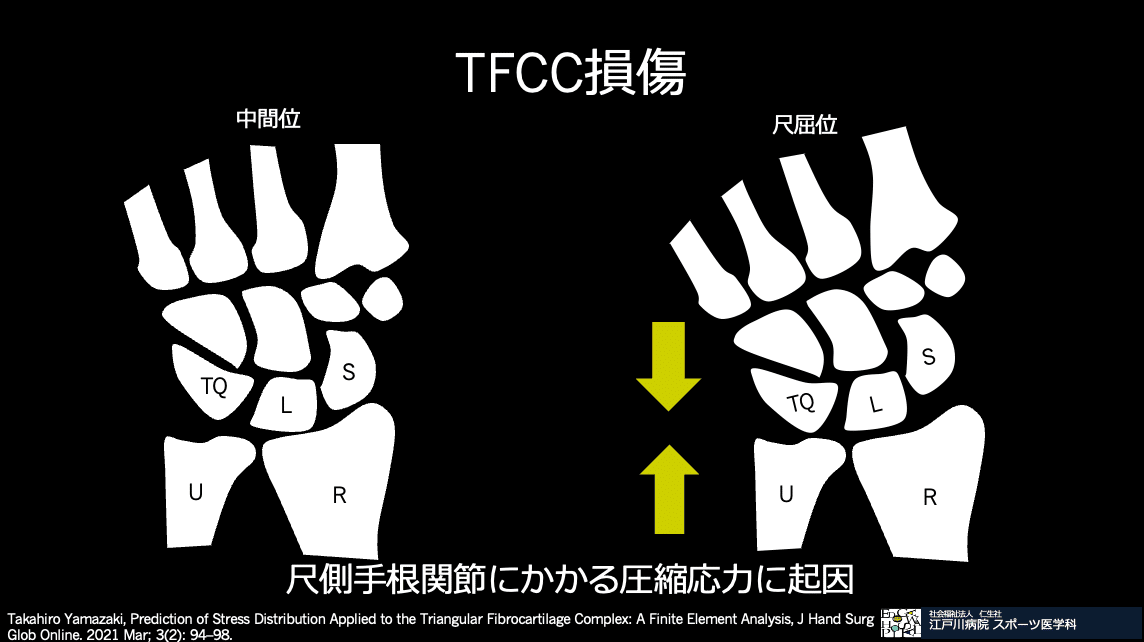

慢性症状ではメカニカルストレスによる疼痛を訴えることが多く、さまざまなメカニカルストレスがTFCCに影響していることが挙げられます。

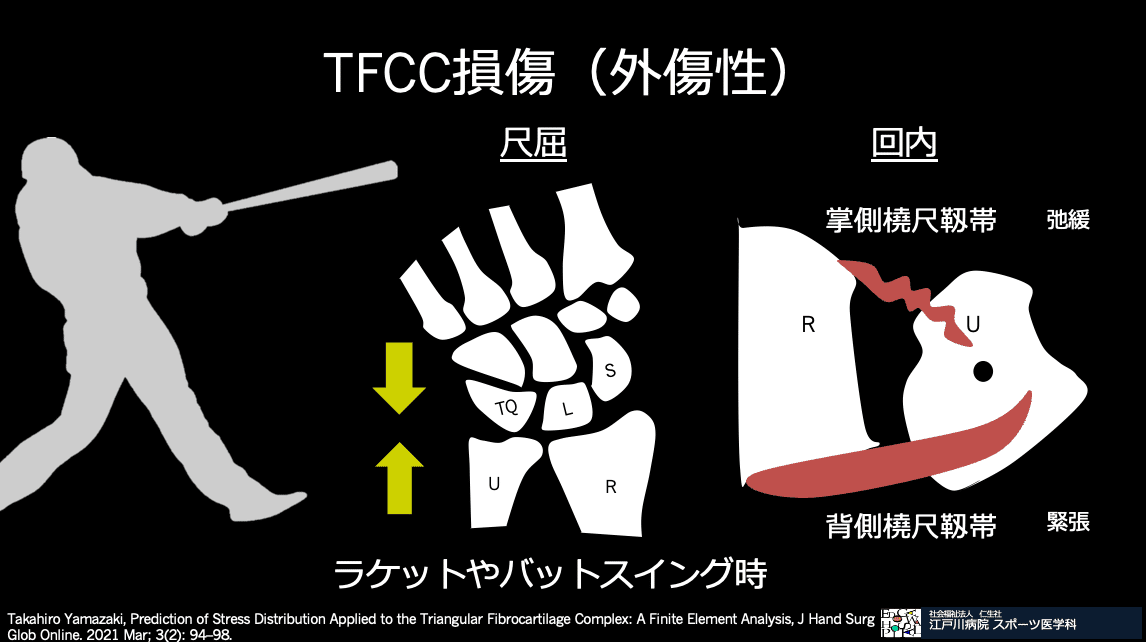

例を挙げるとメカニカルストレスには、

❶尺側手根関節への圧縮応力

❷バットスイング時の尺側手根関節への圧縮応力と回内による剪断応力

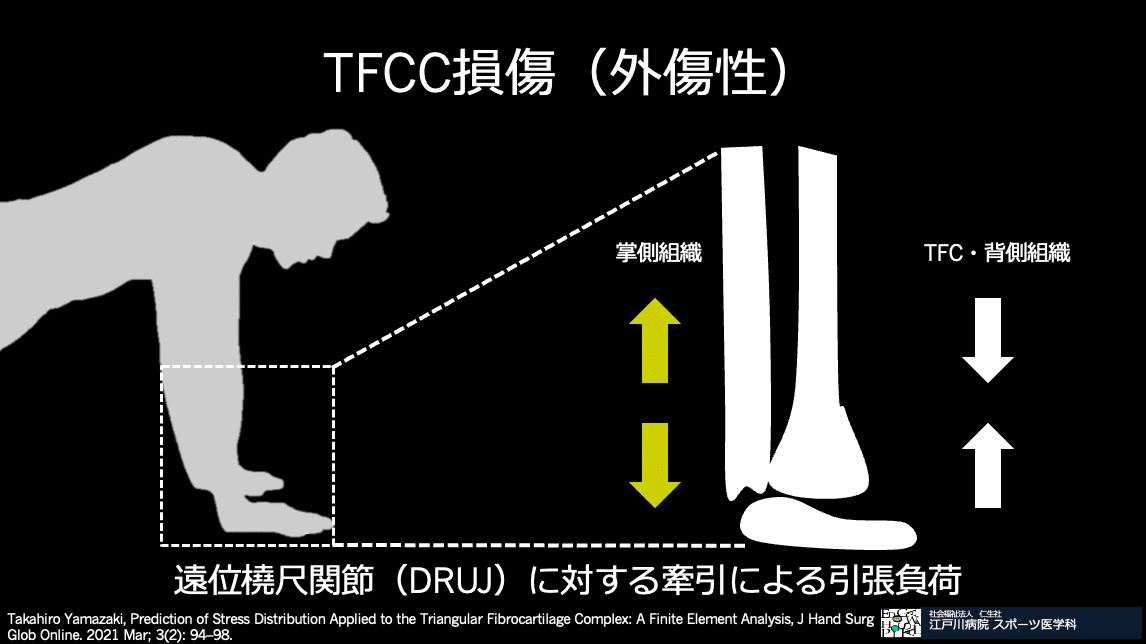

❸DRUJに対する引張負荷

以上のようなメカニカルストレスが起こっているとされております。

このメカニカルストレスから考えられる病態に対しての治療戦略をこれから解説させていただきます。

ここから先は有料部分です

2. 尺骨頭の背側変位に対する治療戦略

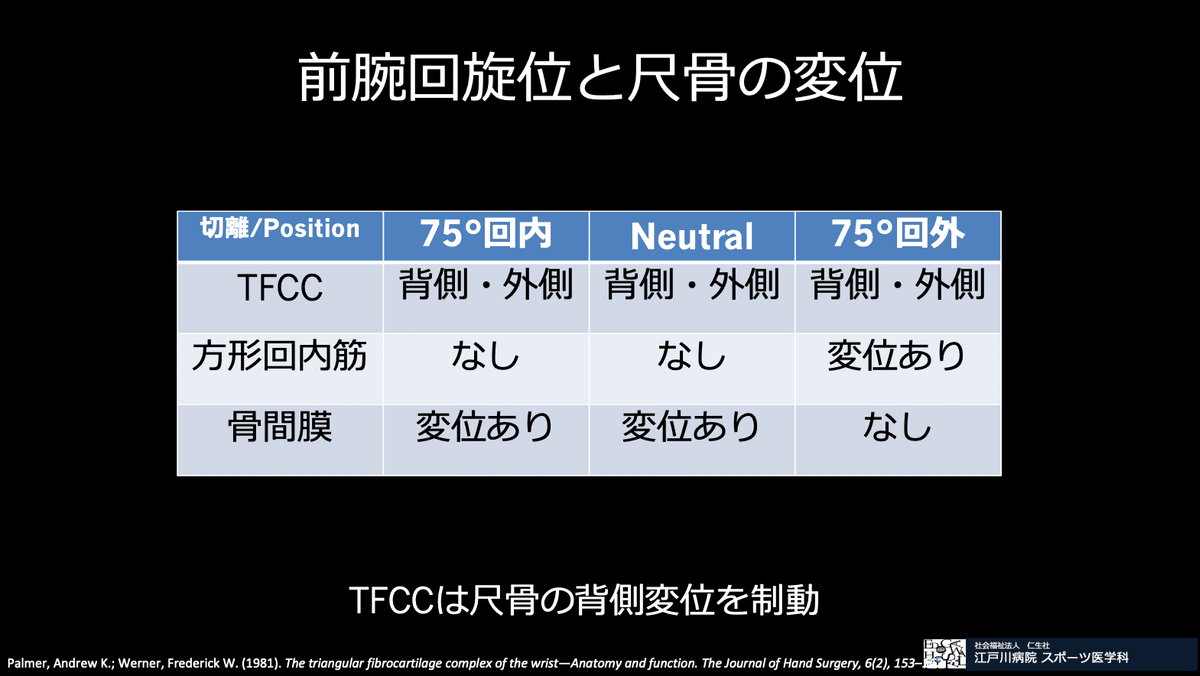

TFCCの損傷によって起こるされる尺骨頭の背側変位は、遠位橈尺関節(以下:DRUJ)の不安定性を示していることがわかっています(Palmer, 1981)

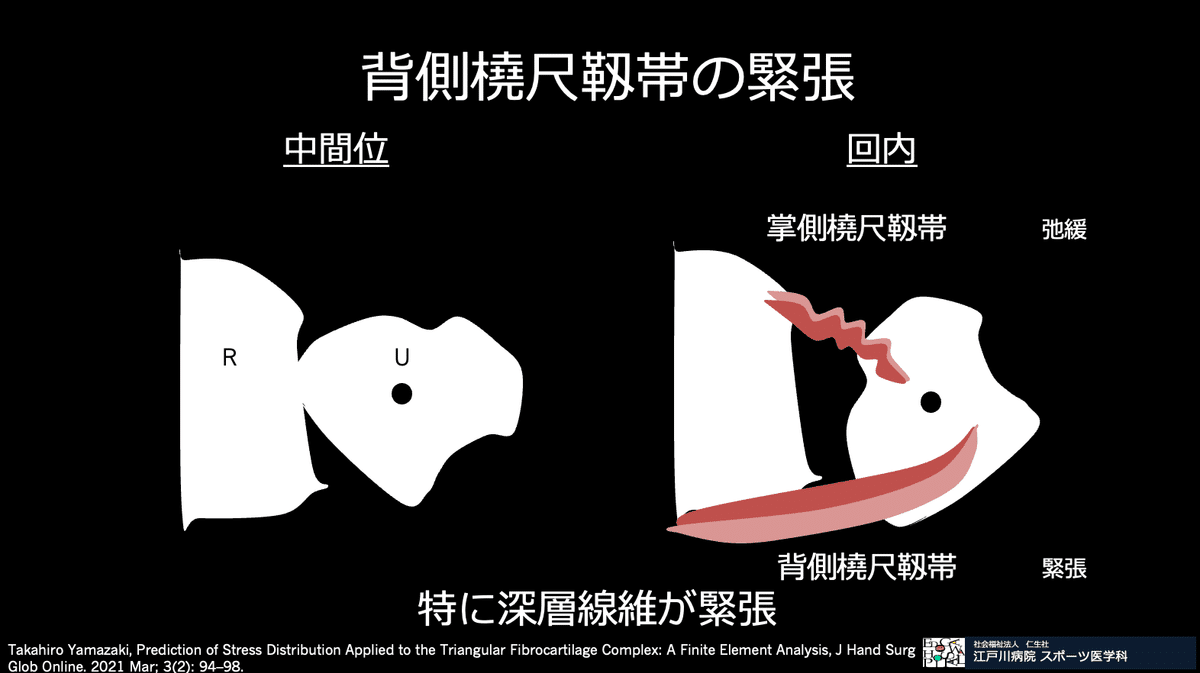

特に背側支持機構である背側橈尺靱帯の損傷では背側変位が起きることが予想されます。

背側橈尺靱帯は以下のように回内位で緊張するとされていますが、回内位で明らかな尺骨の上方変位が確認される場合はTFCCの損傷を疑います。

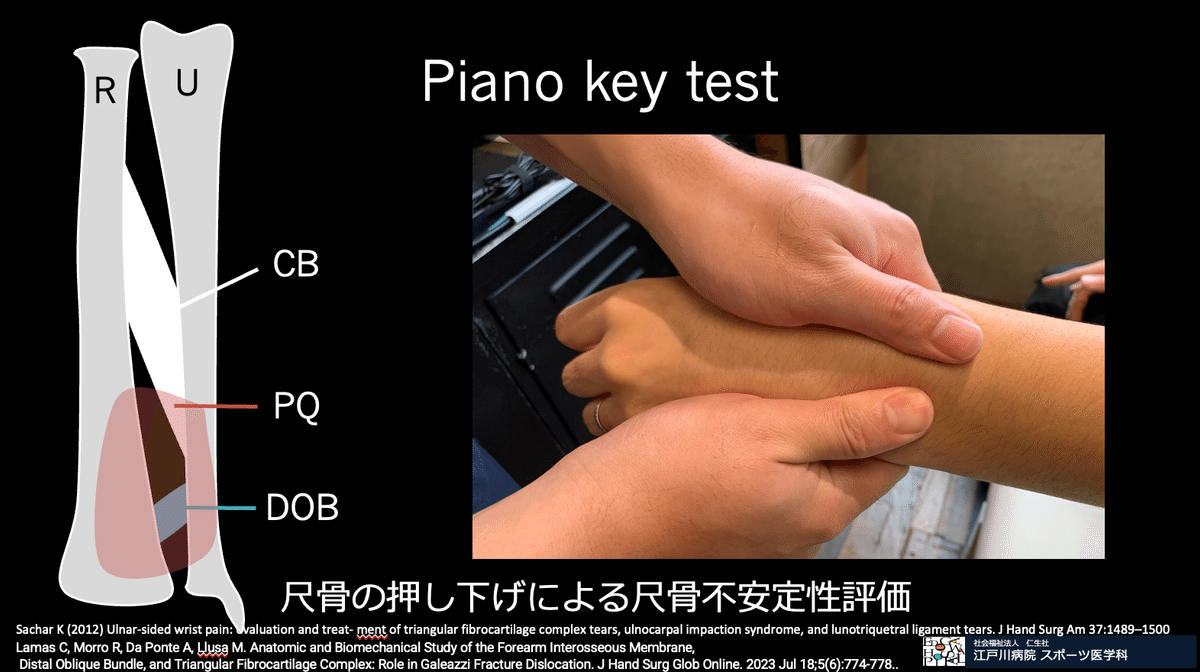

Staticな評価では、前腕の剛性に着目して評価していく必要があると考えています。前腕の剛性には骨間膜が80%(Central Band:CB 70%、Distal Oblique Band:DOB10%)、TFCCが20%をしめるとされています(Lamas C et al, 2023)。

骨間膜は橈骨・尺骨の骨折に付随して損傷することが考えられるが、80%の剛性を作るため大きなStabilityを担っていることが考えられる。

そこで橈尺骨の不安定性の確認を行うため、Piano-key testを

❶CB(70%寄与)が存在する骨幹部

❷DOB(10%寄与)とTFCC(20%寄与)が存在する遠位橈尺関節周辺

で行うようにしています。

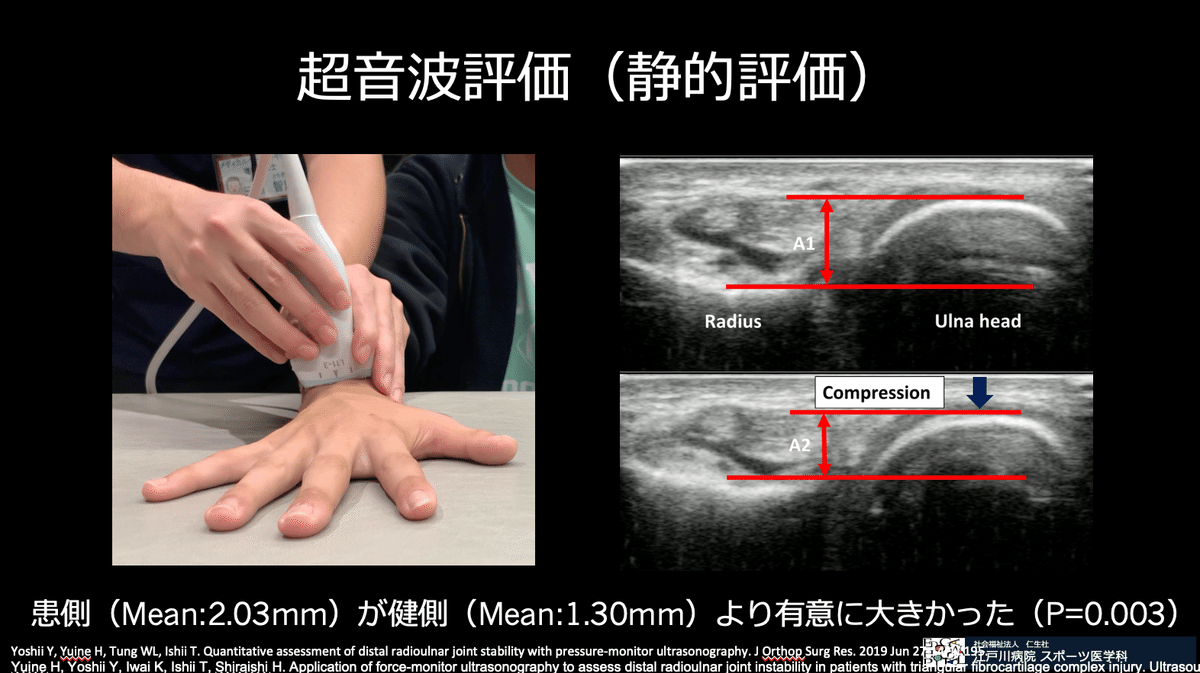

また先行研究ではStaticな評価としてエコーを活用して不安定性を定量的に計測している方法があります。

その方法を以下に示します。

急性外傷で来院し、不安定性が強い症例では大きく変位が起きる印象ですが、比較的Piano-key testでも変位の小さい慢性症例では、超音波では数mmの変化に過ぎないことを経験します。

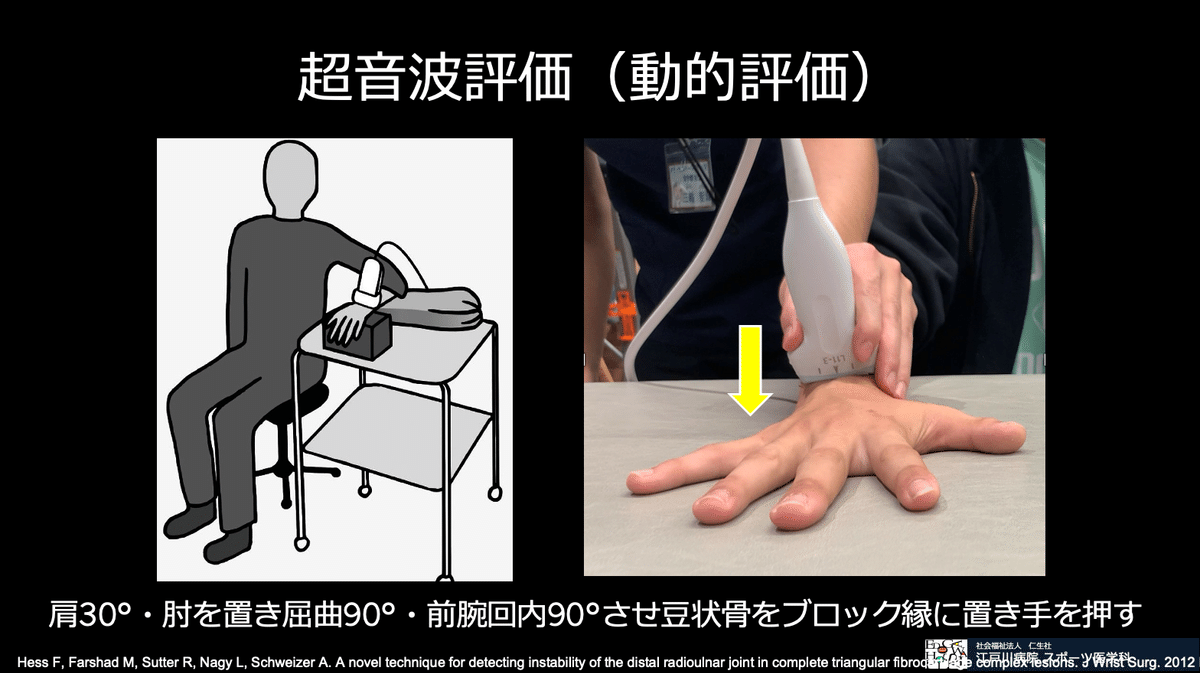

またDynamicな評価では、先行研究に準じて前腕をベット上やブロック上で押し付けることで評価することができます。

ブロック等準備が大変なので、実臨床では右のような形でベット上で押し付けるように指示しています。

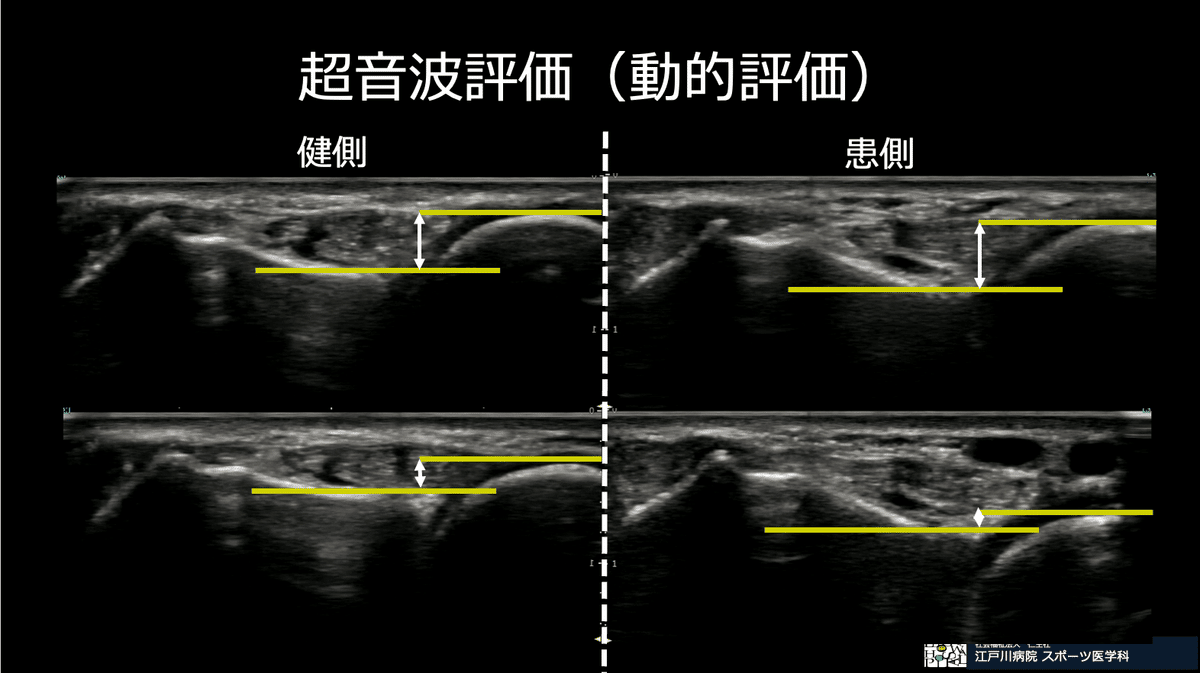

実際に得られる超音波画像ではこのように健側と患側で大きく差があり、動的固定性が不足していることが評価できます。

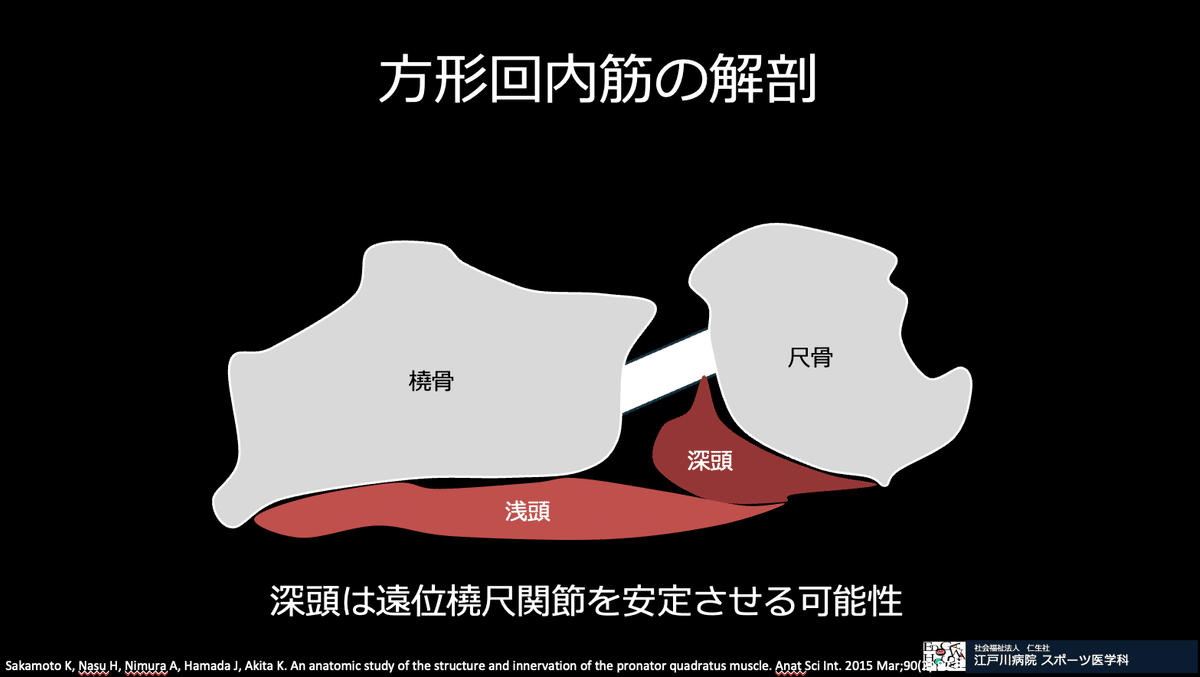

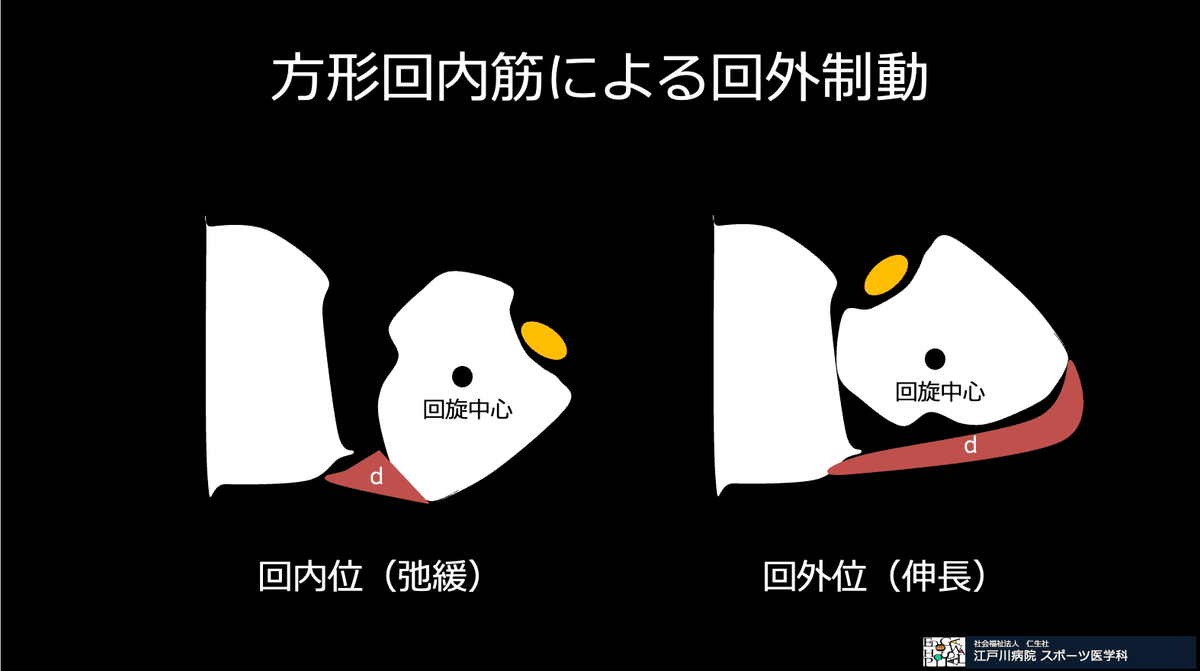

それではどのように、動的Stabilityを高めていけばいいかというところで、Stabilityに関わる組織として方形回内筋(Pronator Quadratus:PQ)を重要視しています。

PQは唯一、掌側の遠位橈尺関節近位に付着する筋であり、Stabilityに欠かせない骨間膜の直上(DOB付近)にも深頭が付着しています。肘の内側側副靱帯の直上に浅指屈筋があるように、骨間膜への緊張を伝える組織としてPQの役割があるのでは?と考えています。

PQを切離した場合は、前腕の回外運動時に不安定になるということがわかっています。そのため、DRUJの不安定性でも回外位で不安定性が増す症例に関しては、必ずチェックしておきたい組織になります。

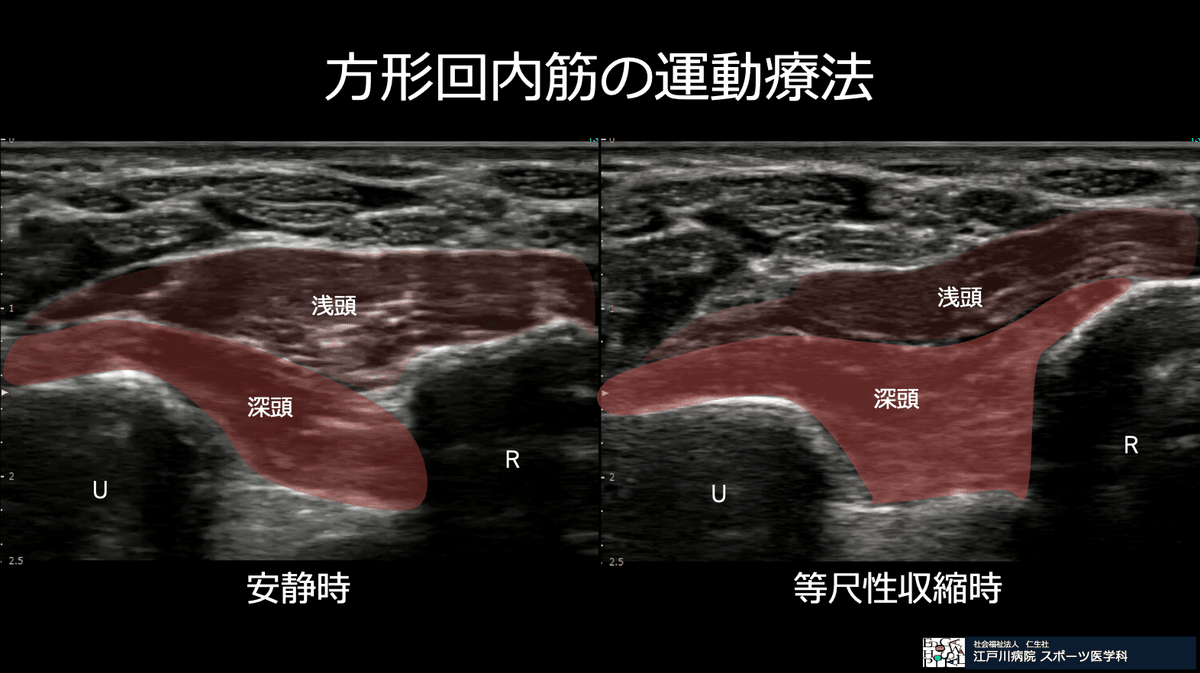

実際にTFCC損傷でリハビリが回ってきた際には、DRUJの不安定性の確認を行い必要に応じてPQに対する徒手療法・運動療法をエコーを当てながら行っています。

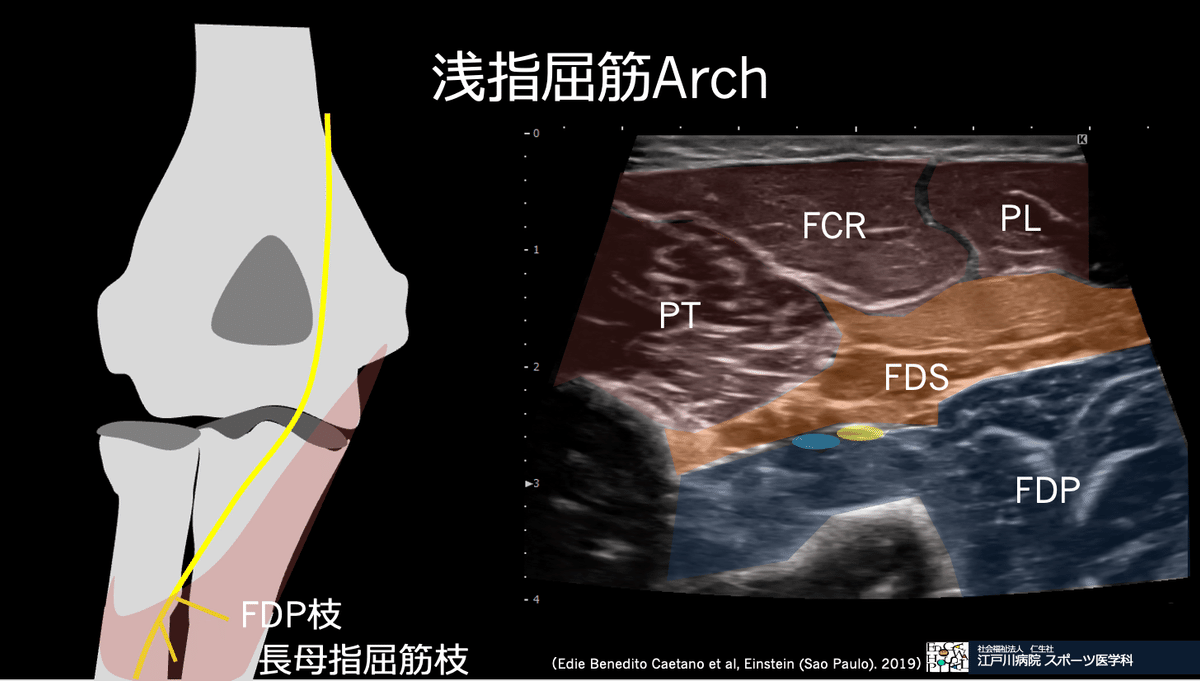

PQが機能低下を起こしているか否かは橈骨遠位部に徒手抵抗を加え回内運動をすることでチェックしていますが、機能低下が起きた場合に疑いたいのが正中神経障害が起きていないかです。

PQは正中神経から浅指屈筋腱弓部で分岐する前骨間神経に支配されているため、浅指屈筋腱弓での神経絞扼障害を疑う場合は、浅指屈筋部で徒手療法を行うことでPQの出力に変化が生じること(機能低下の改善)を経験します。

PQへの運動療法では、遠位橈尺関節の回内動作を橈骨側に徒手抵抗をかけながら行うことで方形回内筋に収縮を促していきます。大きい回内動作では浅頭の収縮が強くなるため、初期は等尺性収縮程度の抵抗で行うことで選択的に深頭の収縮を促すことができます。

PQは後ほど紹介するECU腱障害の際にも、重要な組織になります。

手関節周囲の動的Stability向上に貢献するので、是非念頭に置いて臨床に取り組んでいただけたらと思います。

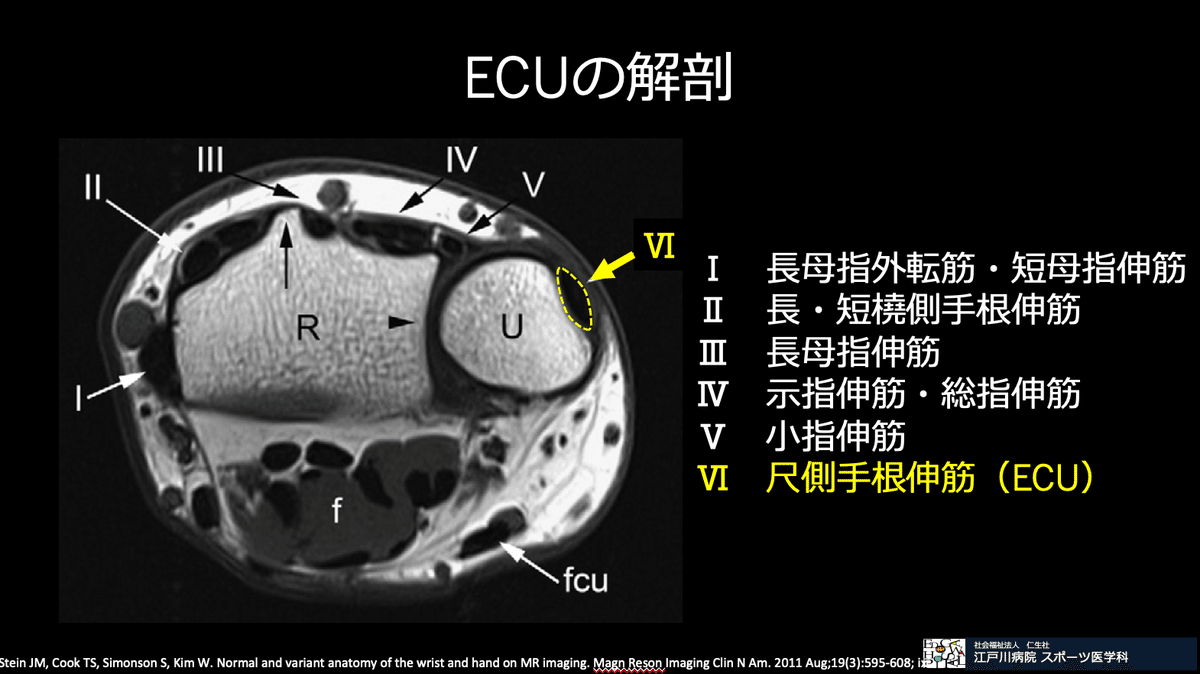

3. ECU腱鞘周囲の腫脹に対する治療戦略

次にECU腱鞘周囲の腫脹に対する治療戦略になります。

ECUは手関節背側に存在する第6区画の筋肉となっています。

TFCC損傷の診断でリハビリに回ってきた時に、野球選手で好発している印象があるのがこのECUの病態です。

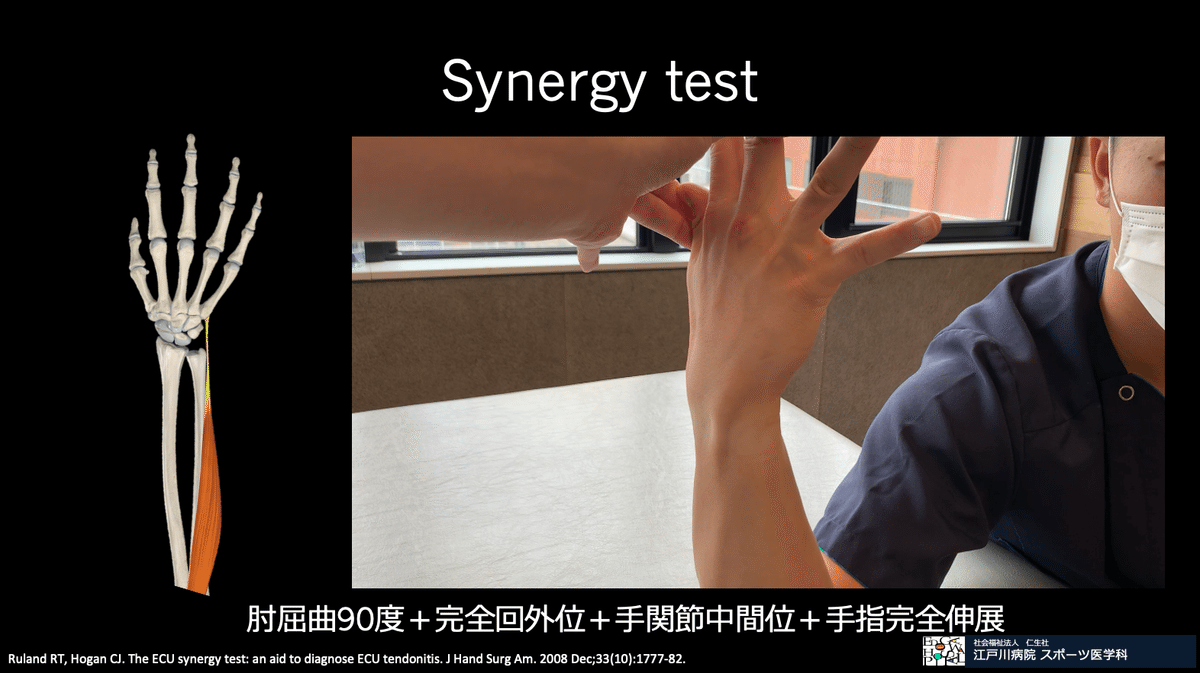

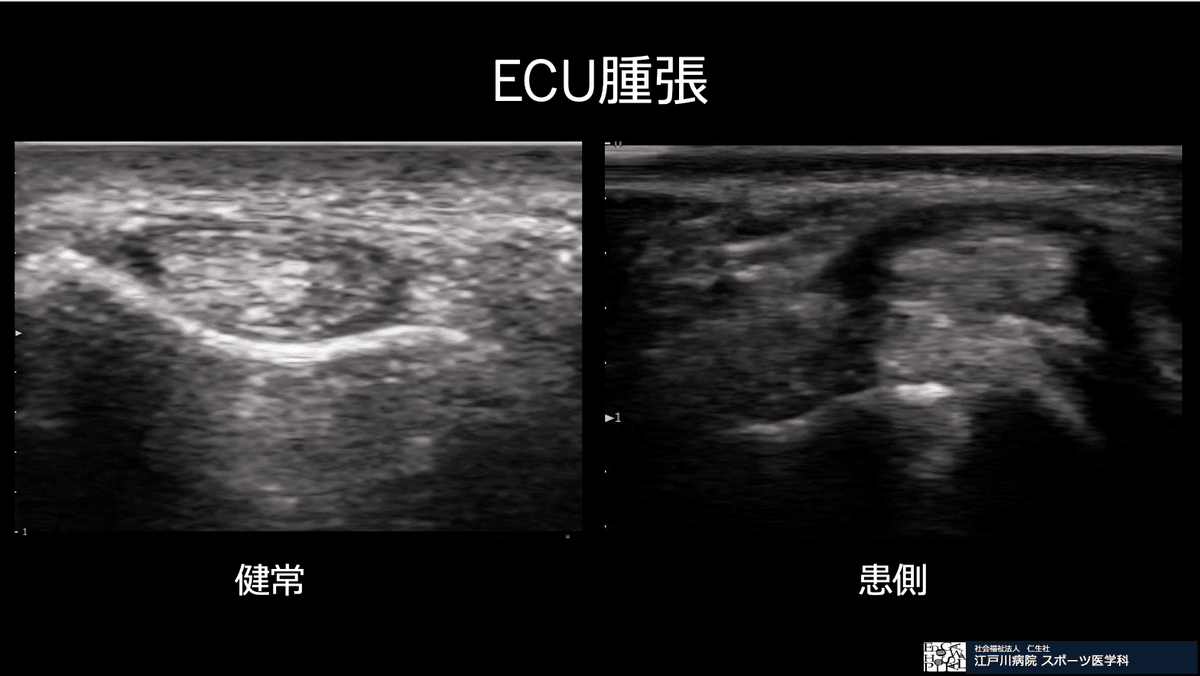

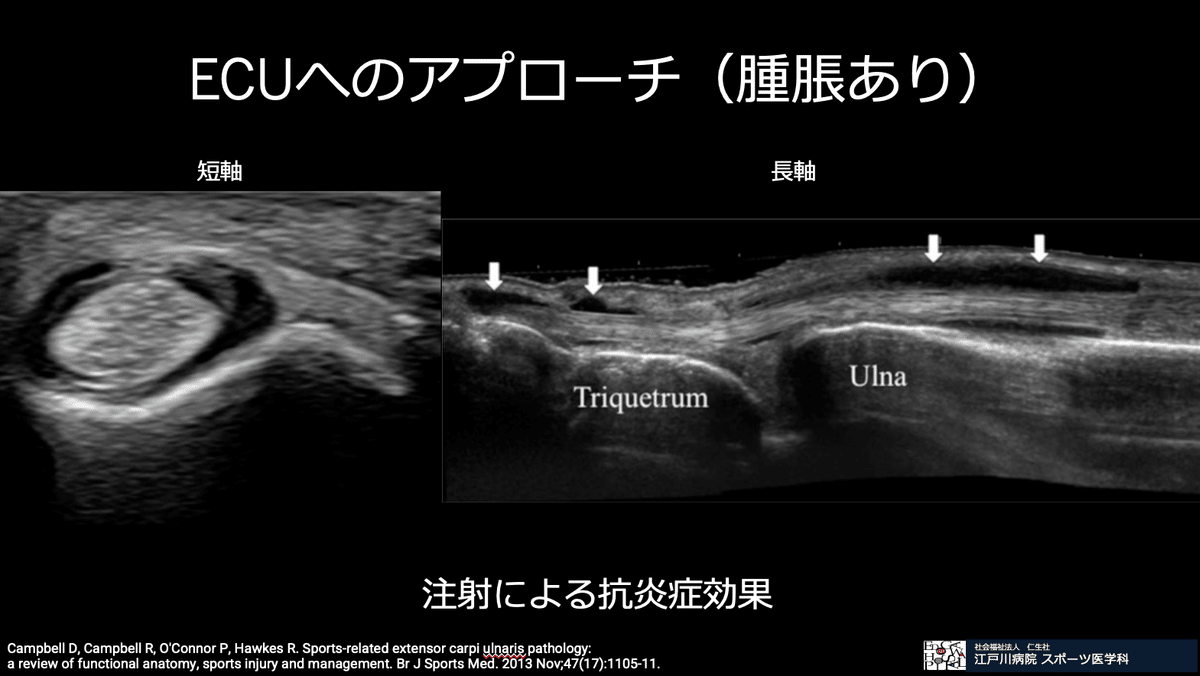

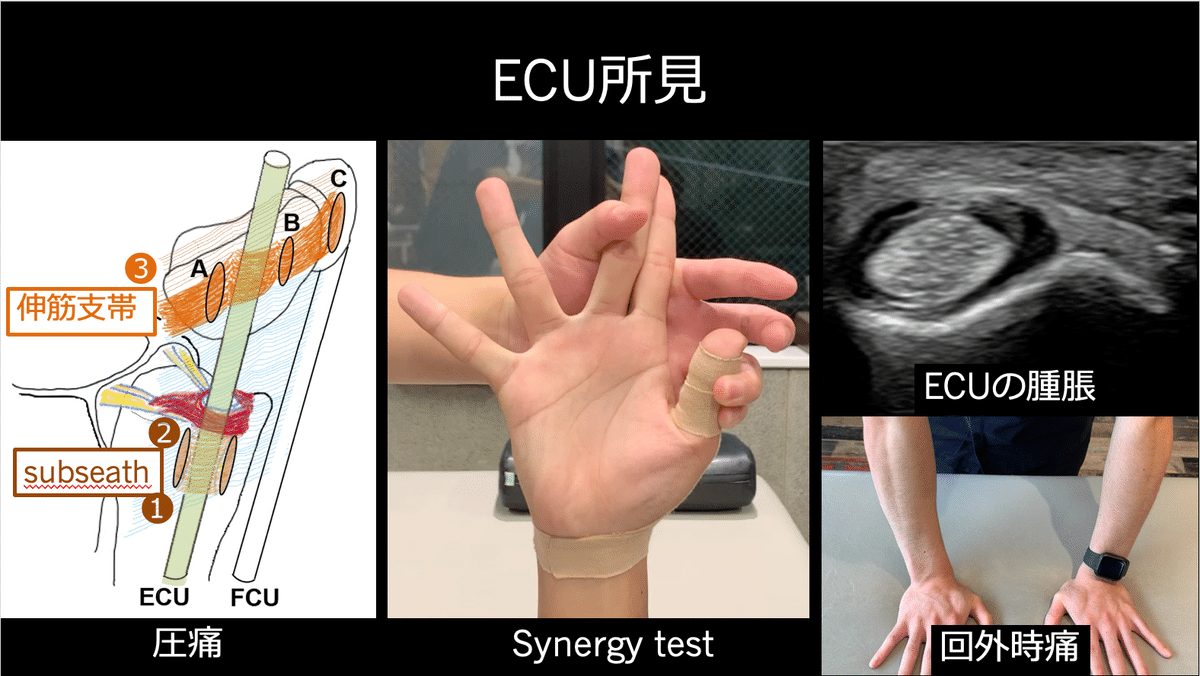

TFCC症状同様に尺屈・回外などでストレスがかかりやすいとされているため、病態を評価するべく整形外科テストを行なった際に鑑別が難しいと感じます。医師の診察に同席した際に、医師によって診断されるツールとしては整形外科テストではSynergy test、超音波画像診断装置によってECU腱周囲の腫張がMajorに使用されていると感じます。

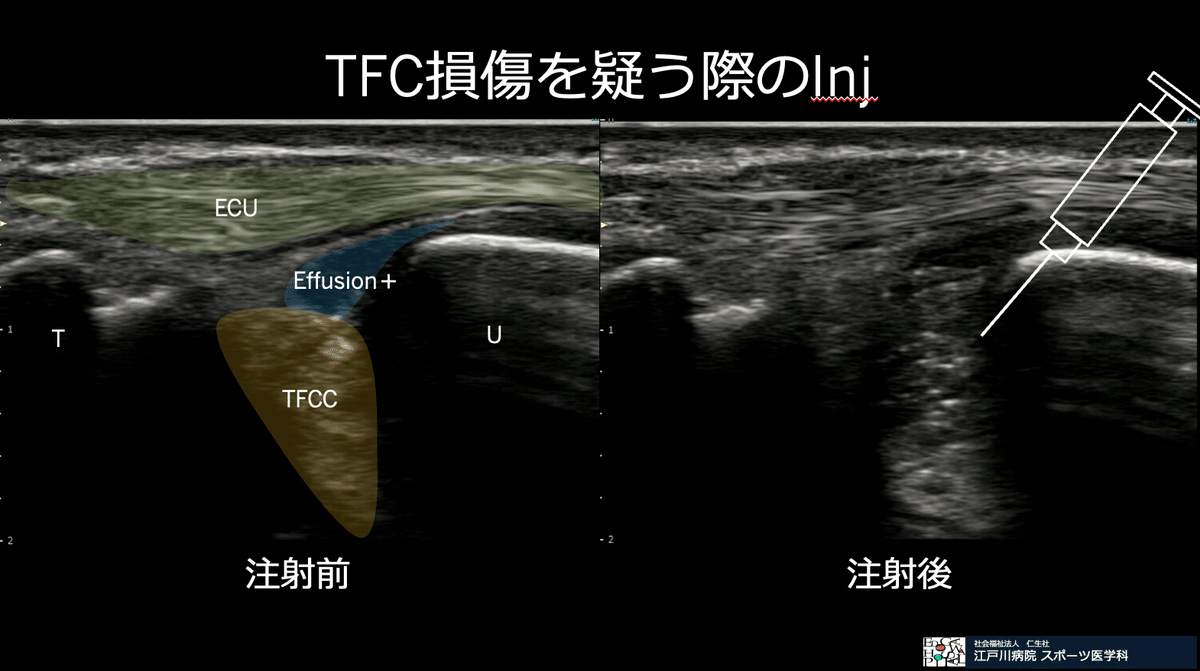

このような急性期症状+腫張ありの場合には、医師に相談して注射をお願いすることで著効する印象です。現場で疑わしい場合は、一度医師の診察を仰ぐことが早急に対処できることかもしれません。

こういった環境がない場合もあると思いますが、そのような時はMCR・超音波(非温熱)・アイシングなどの物理療法などを行うことで腫脹へのアプローチを行うことができ、安静時はサポーターを積極的に使用し安静環境を作っていくことも重要だと思います。

上記のようにサポーターやテーピングを処方することでメカニカルストレスを軽減させることができます。ただし、ECU腱には負荷がかかりやすい運動があります。

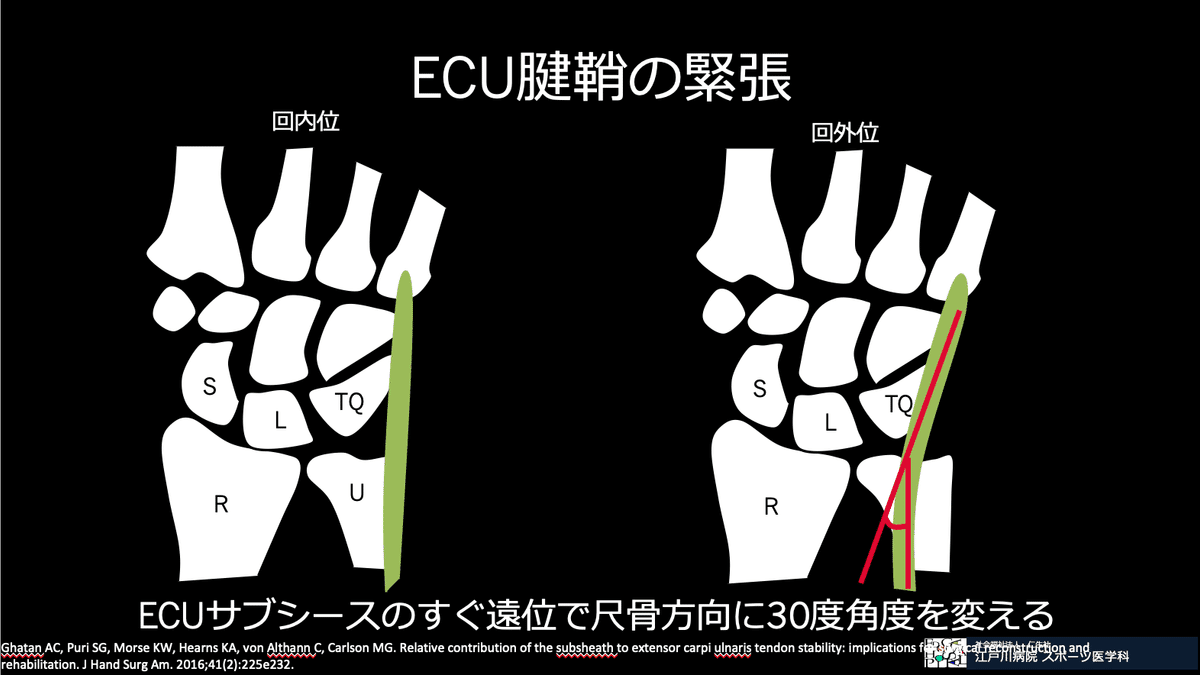

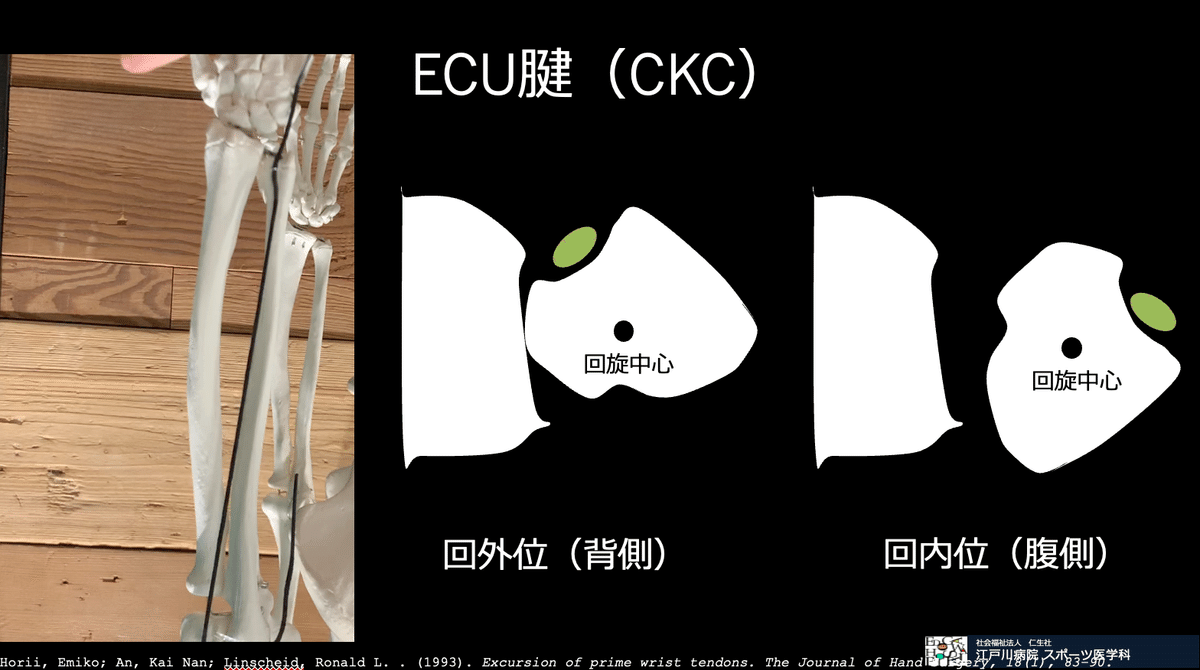

それが回外運動です。

特にバッティング時に起こるボールインパクト時には尺骨が回旋運動を起こし、ECU腱も同じように位置が変化します。

このことを念頭におくと上記のサポーターのような巻き方では、回外運動を助長してしまうと思います。そのためECU腱障害では、回内方向に誘導するような巻き方を選択する方がいいという提案をここではさせていただきたいです。

さらに前章でお話しした方形回内筋の役割がここで重要になってくることが考えられます。

この辺りは選手の感覚に合わせながらで行なっておりますが、より良い選択を行えるように検証してまいります。

まとめると、ECUの所見としてはこのような症状になる印象が強いです。

他にも橈屈や回内可動域の確認などは必須にしておりますが、こちらに関してはまた別機会でご紹介させていただきます。

4. TFC実質損傷に対する治療戦略

最後にTFC実質に関しての治療戦略になりますが、これまでお伝えしてきた病態では説明されない場合と、TFCへの整形外科テストで陽性を示した場合に疑われることが多いです。

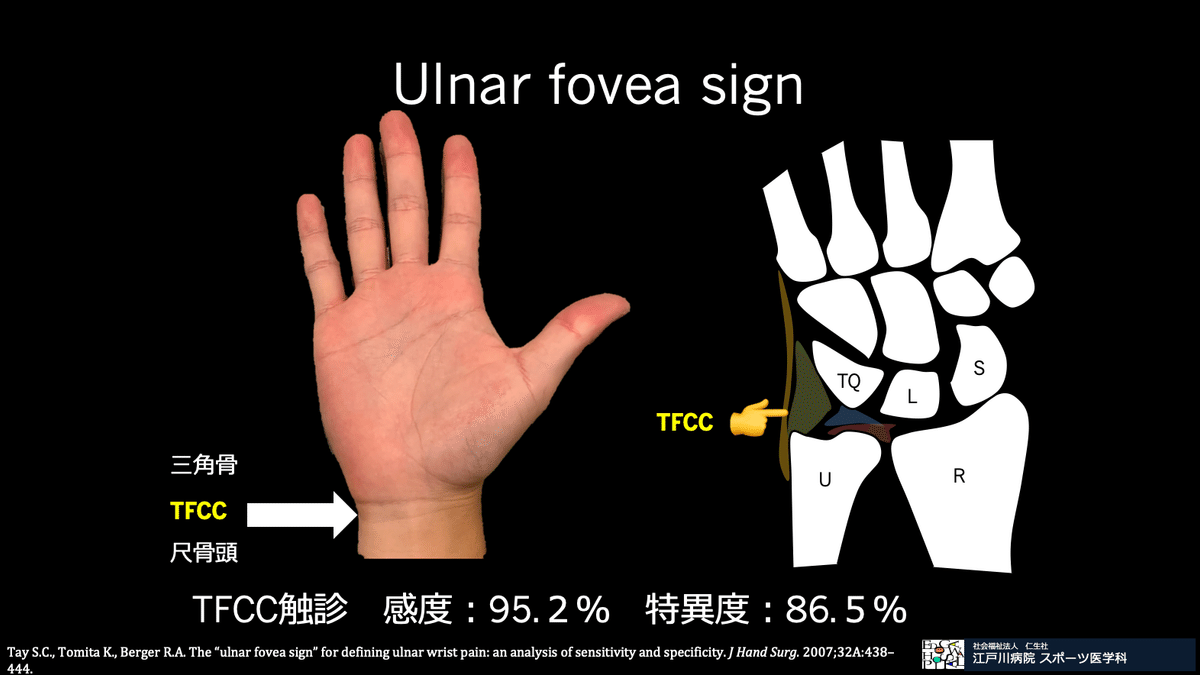

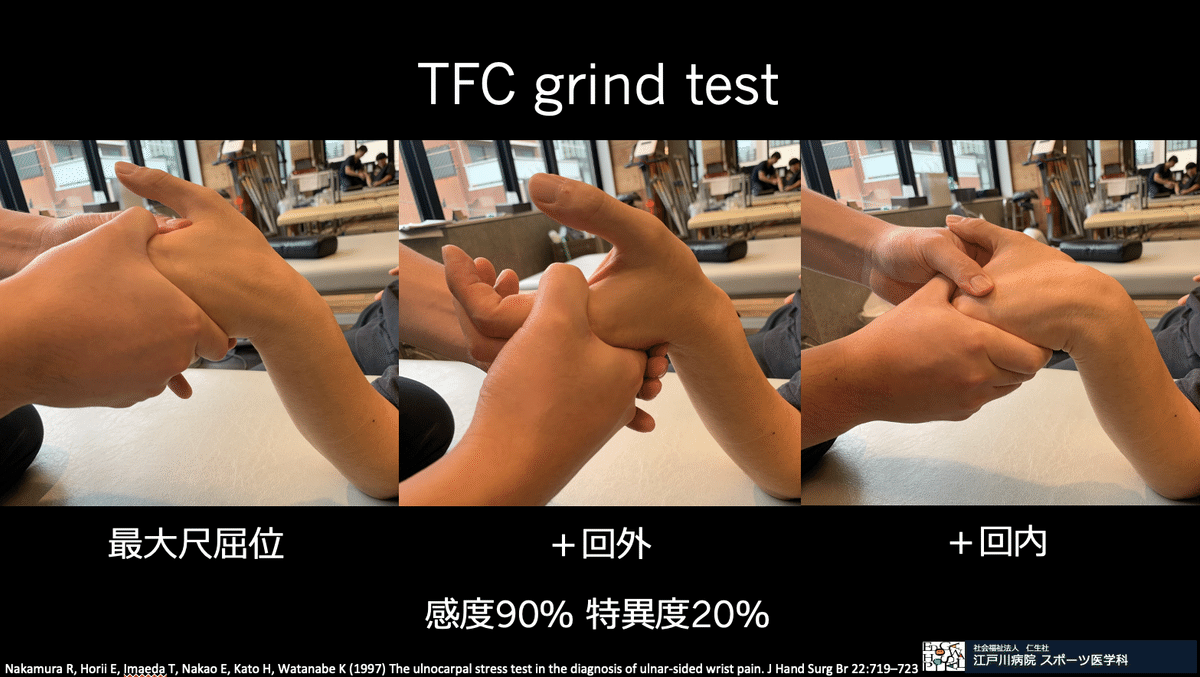

整形外科テストでは、Ulnar fovea signやGrind testなどが用いられています。

ここでも前述の病態同様に急性の損傷を伴うものなのか否かで対応が変わります。急性期にはやはり注射&安静が選択されることが多いと思います。

一方で上記のような急性期に診察室で認められるような腫脹をはじめとする炎症所見が散見されない場合、慢性症例として我々が対処できる痛みも存在すると考えています。

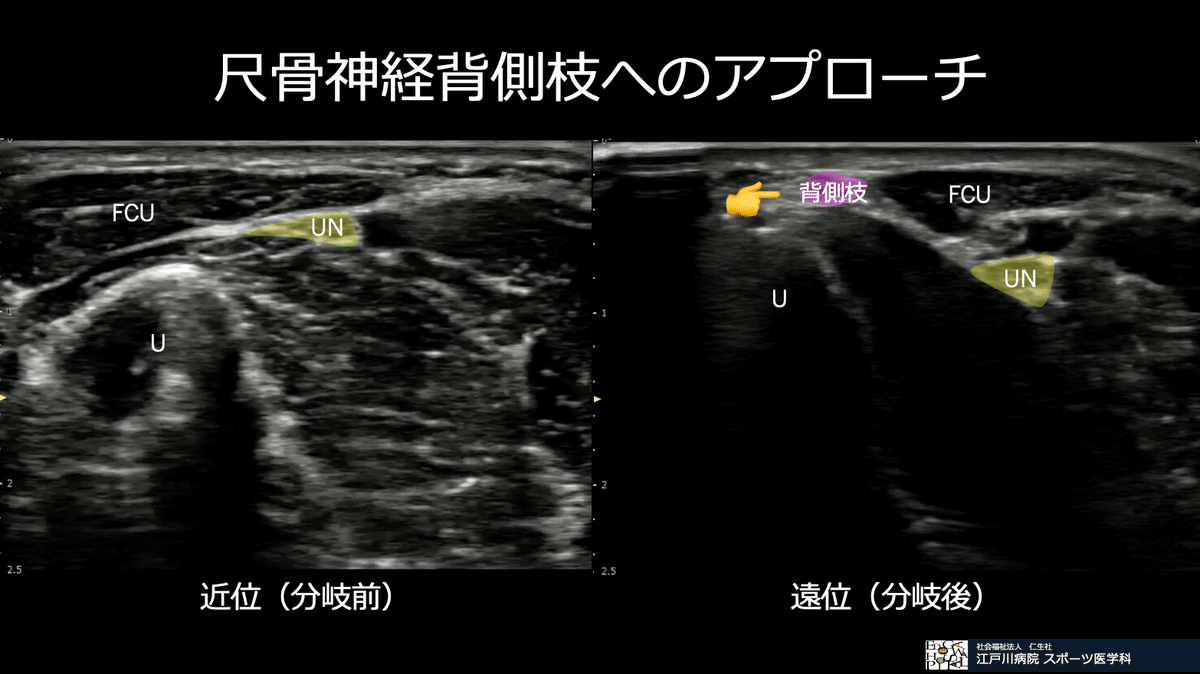

その痛みの正体が、尺骨神経やその分岐となる尺骨神経背側枝による痛みです。

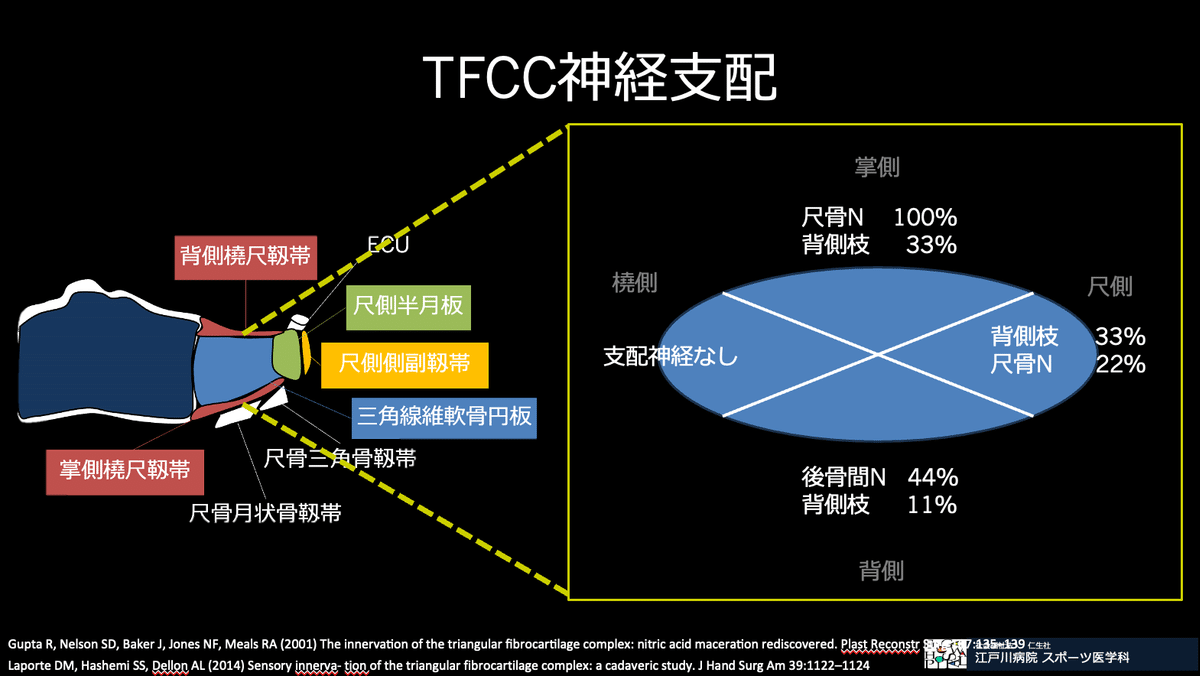

TFCCはさまざまな神経から支配されているとされていますが、その中でも尺骨神経背側枝は3割程度支配する比率が高いとされています。

他の論文では、尺骨神経背側枝(100%)、内側前腕皮神経(91%)、尺骨神経掌側枝(73%) 前骨間神経(27%)、後骨間神経(18%)、正中神経掌側枝(9%) としている論文もあり(Laporte DM et al, J Hand surg AM.2014)、いずれにしても尺骨神経は必須で評価をしなければならないと考えます。

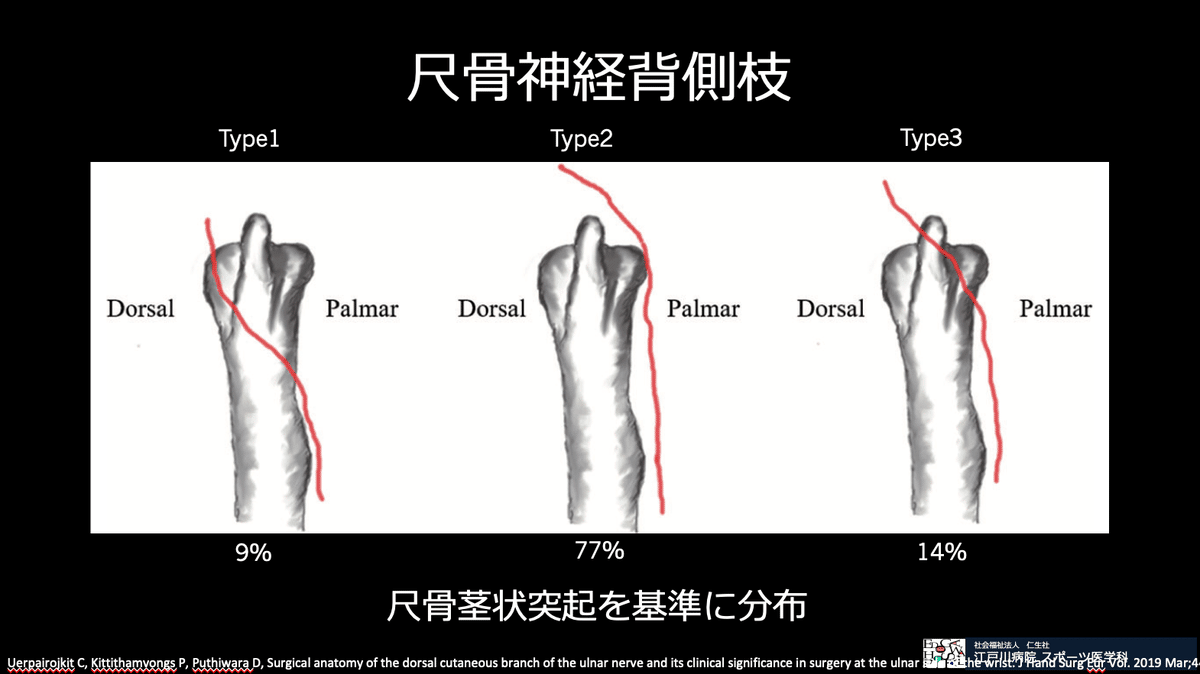

尺骨神経背側枝は尺骨茎状突起を基準に

❶近位での分枝(Type1)

❷遠位での分枝(Type2)

❸直上(Type3)

に分かれます。

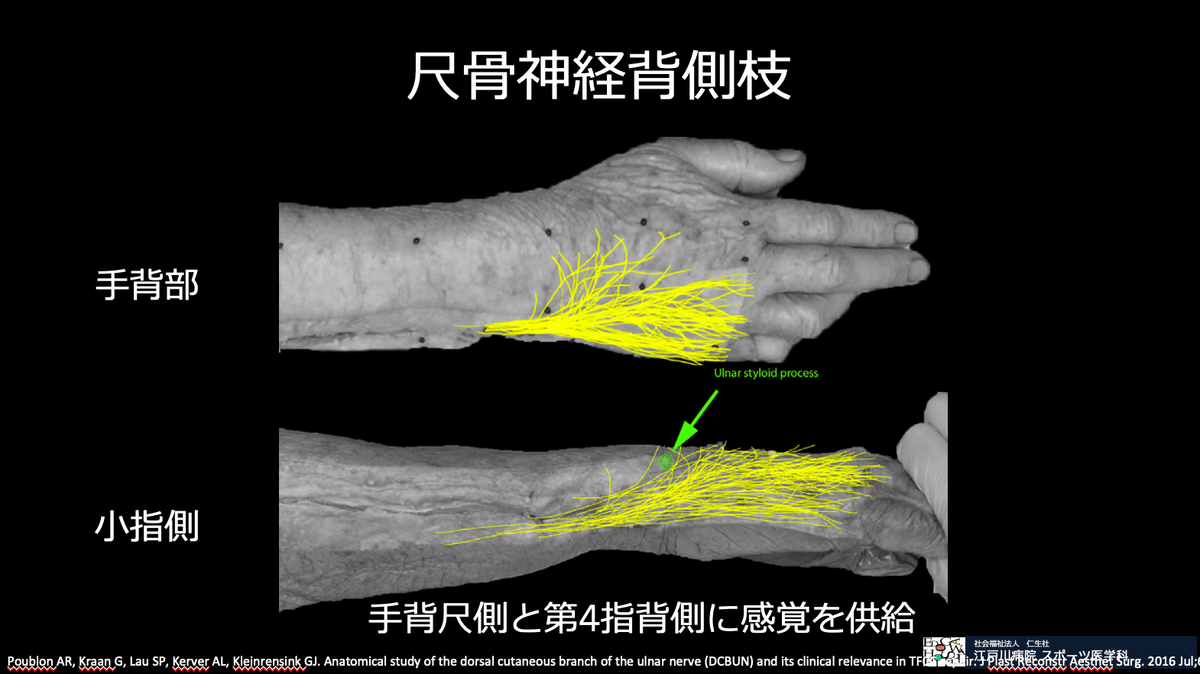

背側枝の症状を疑う際には、手背尺側・第4指背側の感覚機能のチェックを行うことが必要であると考えます。

この領域の感覚低下が起きている場合は、背側枝に向かって徒手療法を行います。

エコーがない場合でも、尺骨茎状突起を触知できればその周囲に対して徒手療法を行うことで疼痛や感覚低下の改善を行うことができます。

実際に患者さんにもアプローチを行い、慢性症例では自動尺屈動作で疼痛再現があった症例でも疼痛が大幅に軽減されたことを経験します。一つ疼痛軽減させるアプローチ方法として念頭に置いても良いかと思います。

5.まとめ

・DRUJの不安定性には、超音波診断装置を用いて評価することができ、PQ深頭の機能改善を行うことで動的Stabilityを向上させることができます。

・ECU腱障害の際は、医師の診察を仰いで注射をお願いすると著効することを多く経験します。

・TFCはさまざまな神経が支配していることがわかりますが、尺骨神経背側枝に対するアプローチを行うことで疼痛が軽減する症例があります。

以上解説してきたことのまとめになりますが、まだまだテーピング方法の解説や他の神経に対する評価・アプローチ方法をお伝えしたいと思いますので次回はそのような内容にご期待いただけたらと思います。

この度もここまでお読みいただき誠にありがとうございました。

ライター 三輪智輝

🔻contact me

・X https://x.com/tomomiwatomozou

・Instagram https://www.instagram.com/tomoki_miwatomo/

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。