こんにちは。

C-I Baseballの1期生の北山達也です。

今回はサポートメンバーからの投稿となります。

はじめに

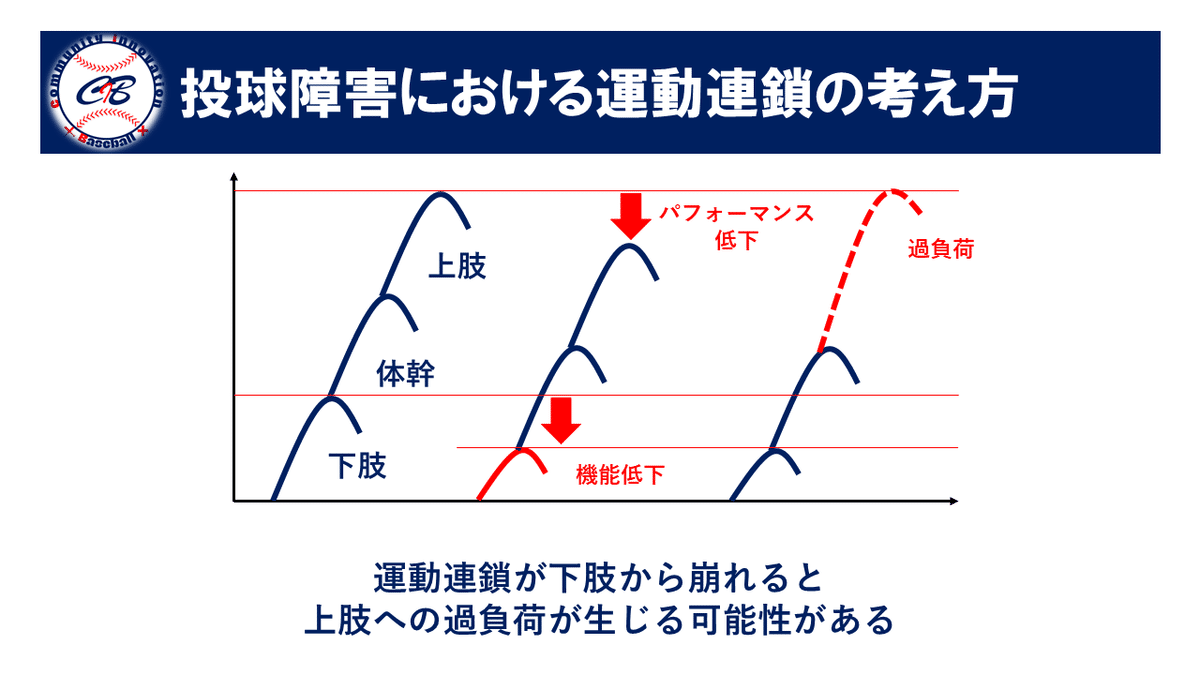

投球動作は全身運動であり、全身の身体機能の影響を受けます。

例えばこの図のように、下肢の機能低下を認めるにも関わらず表出されるパフォーマンスが変わらない場合、その代償として上肢がオーバーユースになっていることがあります。

このようなケースでは下肢機能低下によって投球障害が引き起こされていると考えられます。

つまり投球障害は患部の機能のみならず、全身の身体機能を評価していくことが求められます。

全身の身体機能を1つ1つ評価し機能低下を見つけようとした場合、膨大な時間がかかってしまいます。

選手は評価されるために我々の目の前にいるわけではないため、コストパフォーマンスが悪くなってしまいます。

そこで有益であると考えるのが今回のテーマにしたスクリーニングテストです。

スクリーニングテストは局所の細かい評価ではなく、おおまかに全身のどの辺に機能低下がありそうか抽出するようなイメージで考えています。

そのため勘違いして欲しくないのは、スクリーニングテストで陽性になったから即介入するというわけではないということです。

投球動作に必要な機能

まずは患部(肩・肘関節)にかかるメカニカルストレスから考え、そこからどのような機能が必要か考えていきましょう。

ここから先は有料部分です

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。