C-I Baseballの小林弘幸です。

元NPBチームドクターのスポーツDrと一緒にエコーを用いて、

選手の病態を理解し障害の原因追及、症状改善を大切にしています。

投球障害の原因は多岐にわたり、非常に難しいです。

しかし、皆様に少しでも自分の考えを共有していただき、

ご意見をいただきながら、現場の選手に少しでも還元できたら

うれしく思います!

CIB第2期後半では、

【野球選手に関わる上で必要なエコー】

ということで記事を書かせていただきます。

というのも、

私が運動器エコーと出会って一番良かったなと思うところは、

【筋骨格の断面解剖】と【神経の走行】の理解がしやすいと思ったからです。

ということで、小林が担当する、

野球選手に関わる上で必要なエコー編の記事(予定)です↓↓↓

①野球選手に関わる上で必要な “股関節エコー” (2月7日)

②野球選手に関わる上で必要な “頚部エコー” (3月14日)

③野球選手に関わる上で必要な “肘関節エコー” (4月18日)←今回

④野球選手に関わる上で必要な “肩関節エコー” (5月23日)

これらの記事を通じて、

臨床の基礎になっていただけたらと思っております。

そして、

様々なご意見をいただけたらと思います!

野球選手に関わる上で必要な “肘関節エコー”

はじめに

投球障害肘とは、肘関節の疼痛が原因で投球できないことを指します。

野球選手の肘関節痛は主に、内側の障害が多いです。

外側の障害は、成長期で大きな問題となるので

これは理解が必要です。

投球障害肘に関しての病態は、下記記事を参考にしてください。

肘関節は、基本的には、屈曲・伸展の1軸性の関節です。

しかし、投球動作においては、主に運動方向が変化するLate-cocking~MER以降にメカニカルストレス(主に外反ストレス)を与えることで投球が困難になることが、投球障害肘ということなります。

他部位からの影響も多く受けます。

また、

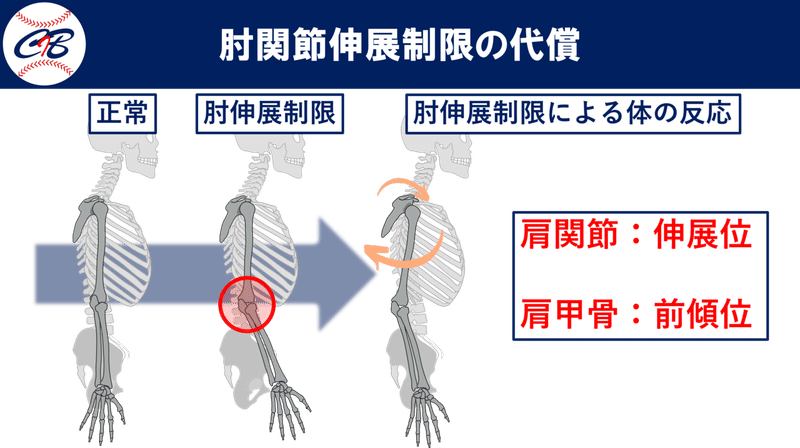

前腕のROM制限は、代償的に肩(肩甲上腕)関節の過剰な運動を引き起こします。

まずは、しっかりと可動域を確保すること。

そのためには肘関節周囲の解剖を知らなくてはならないと思います。

上腕筋と円回内筋

観察の意義

上腕筋の硬さは肘関節の

・伸展

・回内外

を制限します。

また、

円回内筋の硬さは肘関節の

・伸展

・回外

を制限します。

伸展制限は、肩関節の日常生活から肩関節のあるアライメントを引き起こします。

肘関節のアライメントは、構造的な問題がないのであれば、

しっかりと全可動域を確保することが大切です。

投球時には、リリース前のアクセレレーションフェイズで、

※斎藤 健治 他:野球オーバーハンド投球における上肢・上肢帯筋活動の表面筋電図分析. 体育学研究, 2006 年 51 巻 3 号 p. 351-365

肘関節屈筋が働きます。

そのため、

投球数の増加や間隔の短縮によって、筋疲労が生じることが考えられます。

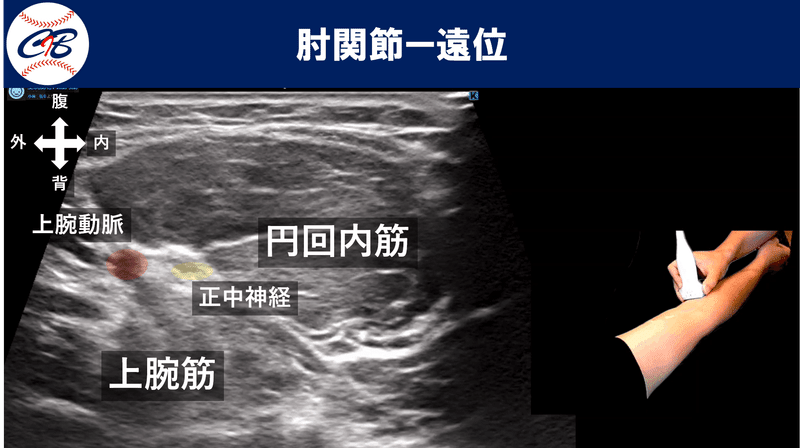

安静時

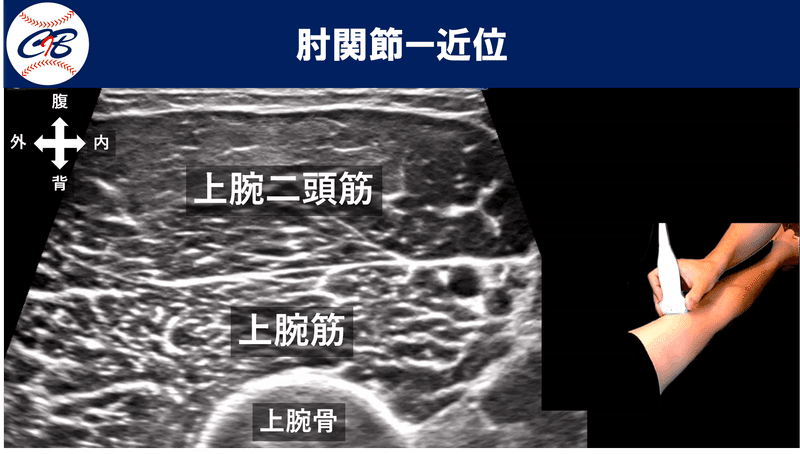

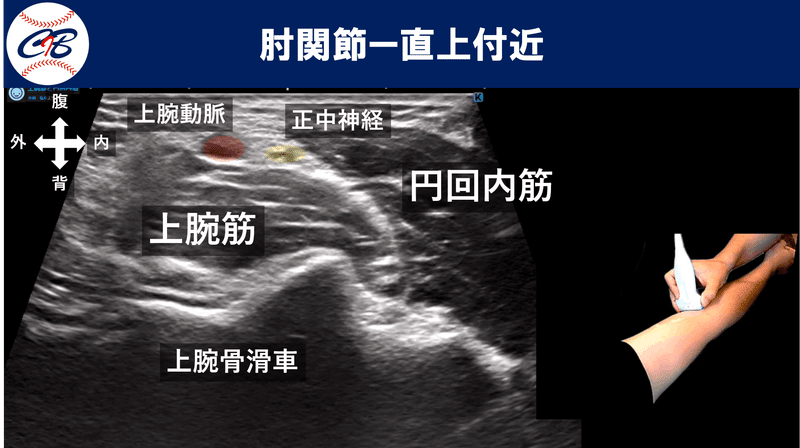

上腕筋と円回内筋は、

肘関節上で、重なり合います。

上腕筋がイメージよりも、肘関節を跨いで、遠位まで来ているのが観察できます。

肘伸展制限により関与してくると考えられます。

そして、その間には、正中神経が観察されます。

両方の筋肉がタイトネスになり、

正中神経の絞扼が生じると、さらに、前腕屈筋群のタイトネスが助長されてしまうと考えています。

では、エコー画像を見ていきます。

👇動画

解剖書よりも、実際のエコーを見て解剖を学習した方がより理解度が深まると思います。

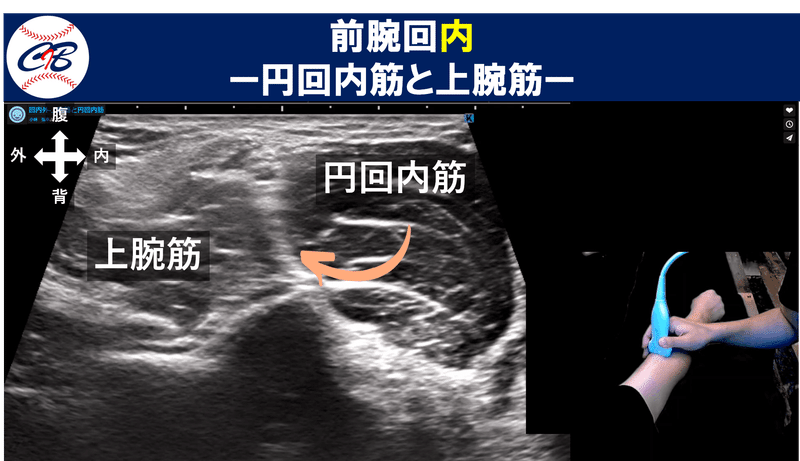

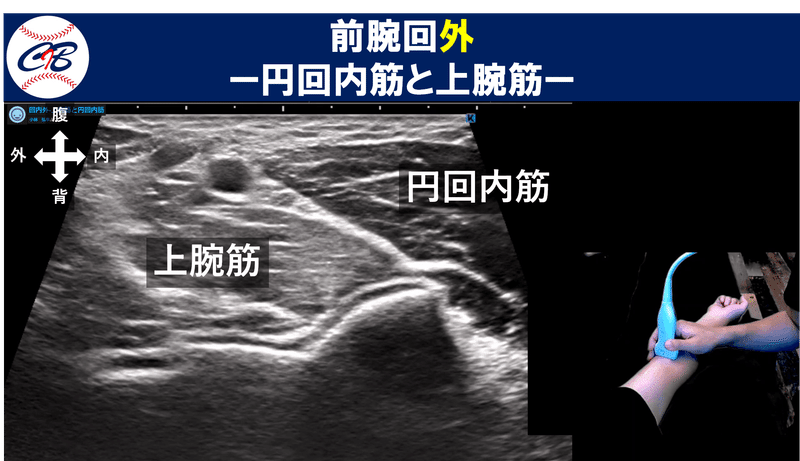

回内外時

前腕の回内外時にどのような動態を示すのか、

観察していきます。

前腕の屈筋群と上腕筋のタイトネスが原因でも回内外を制限してしまうことがあります。

👇動画

この上腕筋の柔軟性により、前腕屈筋群の筋出力が保たれていると考えています。

両方の筋が柔軟性をもって、上下左右に動ける範囲を確保しておくということが重要です。

実際の介入

上腕筋と円回内筋間の正中神経周囲がしっかりと動くように、

筋間を動かしていきます。

👇動画

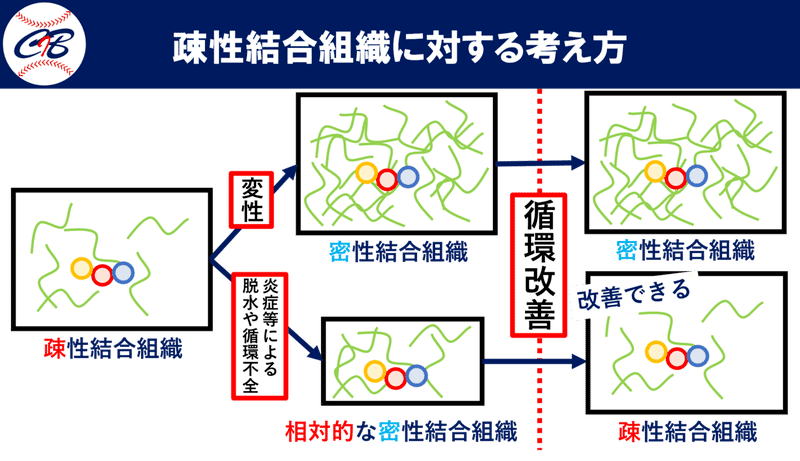

正中神経周囲の疎性結合組織の循環が改善され、

正中神経領域の筋の筋緊張が緩和しやすくなると考えています。

徒手療法の治療の考え方は、下記記事に記載しております。

参考にされてください。

👇👇👇

簡潔に言うと、

脈管系周囲の脱水が改善されれば、神経血管に対する循環が改善し、

筋肉に対する栄養、信号伝達が正常化するのではないかと考えています。

浅指屈筋

観察の意義

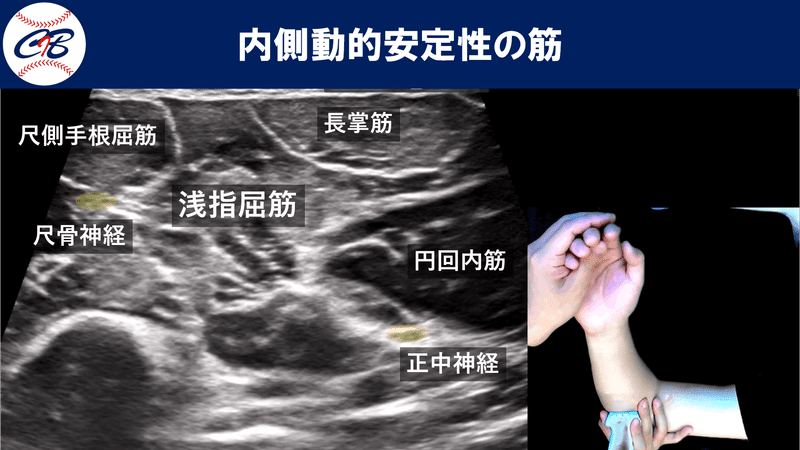

浅指屈筋は、解剖学的に肘関節内側の動的安定化機構に

非常に寄与しているのではないかと報告がされています。

肘関節内側部分の腱性中隔は2つあり、それらが共同して張力を発揮することにより動的安定化機構として作用する。

※Shota Hoshika, et al.: Medial Elbow Anatomy: A Paradigm Shift for UCL Injury Prevention and Management. Clinical Anatomy 32:379–389. 2019

外反ストレス時に、示指と中指の収縮は、環指の収縮よりも関節開大距離を減少させる

※Shota Hoshika, et al.: Valgus stability is enhanced by flexor digitorum superficialis muscle contraction of the index and middle fingers. Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 15:121. 2020

病態や、詳しい解剖は下記の記事より抜粋しますので、

こちらもご覧になってみてください!

👇👇👇

浅指屈筋がしっかり機能することで、

内側の動的安定化機構が機能し肘内側障害の予防に

少しでも寄与してくれるのではないかと考えられてます。

では実際にどのようなエコー画像になるか観察してみましょう。

安静時

安静時の前腕屈筋群の位置関係を

浅指屈筋を中心に見てみましょう。

肘関節遠位に行くと筋腹が確認でき、

肘関節に近づくほど、腱成分になってきます。

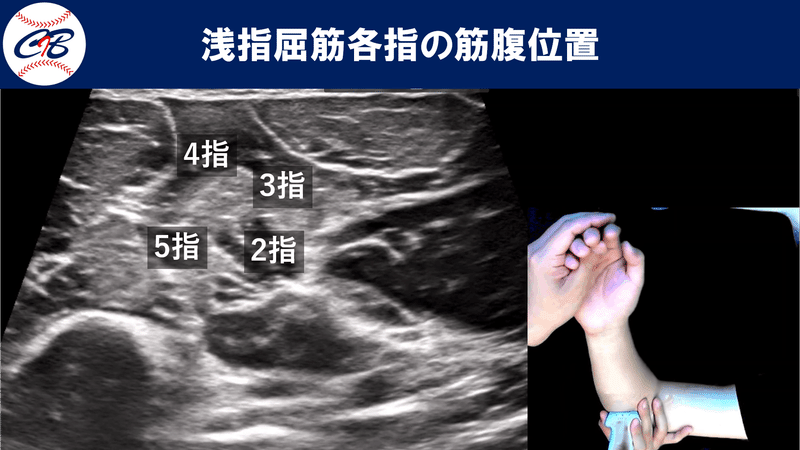

各指収縮時

浅指屈筋でも指を1本ずつ動かして、

どの筋がどこにあるのかを理解しましょう。

おおよそこのような配置になっているかと思います。

特に、2指と5指は深層に位置しているので、

内側側副靭帯のサポートに関与しているのでは?と考えられることが多いです。

では、実際に各指で収縮するとどのような動きをするのかを観察していきます。

👇動画

ここから先は有料部分です

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。